无岁不征误国误民,武侯祠前"声讨"诸葛亮,辛德勇错在哪里?

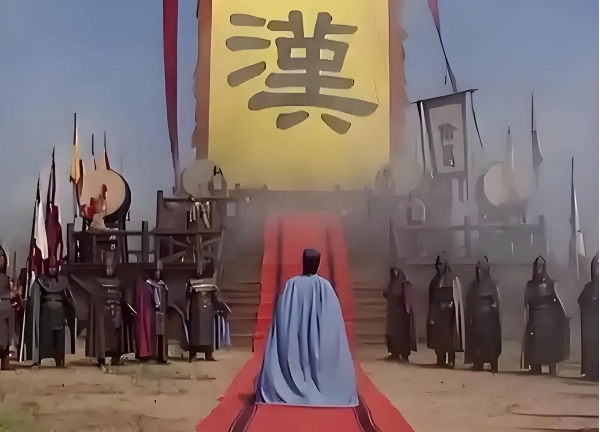

武侯祠的红墙内外,古柏森森。这片始建于公元223年的圣地,承载着中国人对"忠、义、智、勇"精神的千年寄托。辛德勇教授选择在此发表他对诸葛亮北伐的批判观点,本身就注定会引发争议。

北京大学历史系教授辛德勇教授的核心观点是:诸葛亮"无岁不征,误国误民"。这一论断源自他对蜀汉国力的分析:蜀汉灭亡时,整个益州户籍人口不过九十四万,多为老弱妇孺。而诸葛亮却维持着十万将士、四万官吏的庞大体系。

更致命的是后勤困境。蜀道艰险,运一斤军粮到前线,路上消耗高达十斤。连年征战导致"国内受其荒残,西土苦其役调"。

辛德勇教授的观点并非首创,西晋陈寿在《三国志》中已委婉指出:"然连年动众,未能成功,盖应变将略,非其所长欤!"北魏崔浩更是直言其"矜才负能"。

学术争鸣本是思想进步的阶梯。但问题出在场合与措辞--在武侯祠"声讨"诸葛亮,如同在葬礼上讲相声,严重忽视了文化空间的神圣性。

武侯祠不是学术讲堂,它是千年来百姓自发祭奠诸葛亮的精神殿堂。辛教授在此使用"声讨"二字,触碰了民族情感的底线。

这场风波触及了一个千年难题:在蜀汉国力远逊曹魏的情况下,诸葛亮坚持北伐究竟是"穷兵黩武"还是"以攻为守"?

辛德勇教授将北伐定性为"穷兵黩武",却忽略了蜀汉政权面临的残酷现实。刘备集团的政治根基是"兴复汉室,还于旧都"。这不仅是口号,更是政权的合法性来源。

公元220年曹丕篡汉自立后,刘备以汉室宗亲身份在成都称帝。若偏安一隅放弃北伐,等于承认曹魏政权的正统性,蜀汉将彻底沦为地方割据势力,丧失政治号召力。

地缘战略的困境更为严峻。三国之中,蜀汉国土仅为曹魏的三分之一,人口不足对方的五分之一。时间站在曹魏一边--随着中原经济恢复和人口增长,双方差距只会越拉越大。

诸葛亮深刻认识到:坐守等于慢性自杀。选择"休养生息"看似让百姓免于战火,实则是"温水煮青蛙",延后最终败亡的时刻。

北伐不是盲目军事冒险,而是多重战略目标的整合:以攻为守,将战场推向敌境;争夺陇右产马地,扭转蜀军无骑兵的劣势;维系"汉贼不两立"的政治旗帜。