"卧铺被占"事件背后:权利意识的觉醒与跨文化沟通的困境

近日,一则"女子称上完厕所卧铺被外国人霸占"的新闻登上热搜,引发全网热议。一名女子在火车上短暂离开床位后,竟被外籍乘客占用,因语言障碍和"多一事不如少一事"的心态,她选择默默忍受。这一事件看似是个体遭遇,却折射出当代社会权利意识、跨文化沟通与公共规则之间的复杂碰撞。为何许多人面对权益受损时选择沉默?我们又该如何在陌生环境中捍卫自身权利?

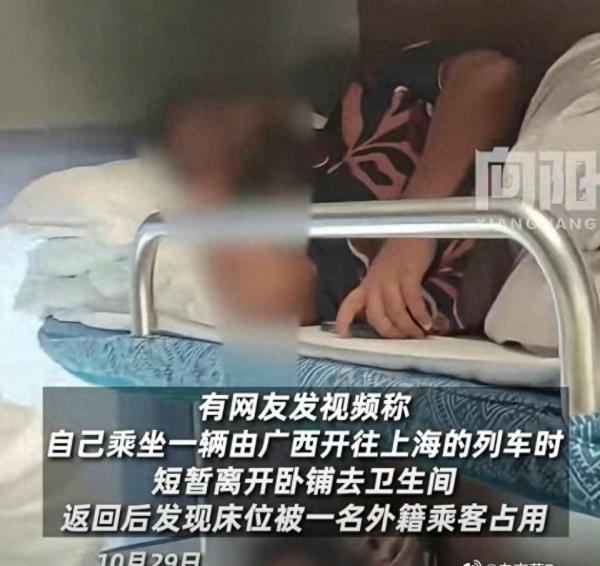

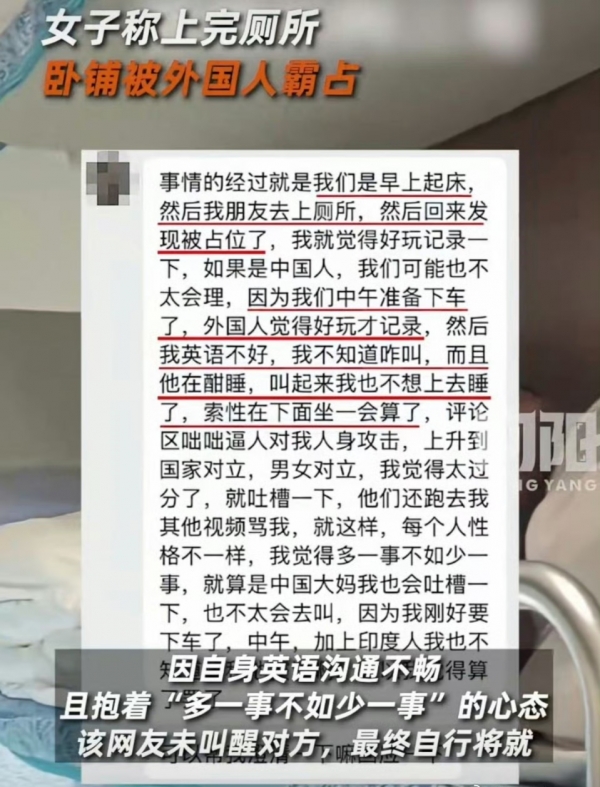

10月29日,一名女子在从广西开往上海的列车上遭遇尴尬一幕:她离开卧铺如厕后,返回发现床位被一名外籍乘客占用。因英语沟通不畅,且担心引发冲突,她最终未叫醒对方,而是选择在其他空位休息。事后,她将经历发布到网络,本意是"简单吐槽",却意外掀起舆论风暴。部分网友批评她"过于懦弱",认为应当场维权;也有人表示理解,称在陌生环境中"息事宁人"是常态。

12306官方客服的回应则明确了规则:乘客遇到占座情况,应第一时间联系工作人员,由乘务员或乘警核对车票信息并处理。这一回应虽清晰有力,却暴露了更深层的问题--为什么许多人明知规则,仍选择妥协?沉默的根源与文化的冲突

事件中,语言障碍成为维权的"拦路虎"。尽管全球化程度日益加深,但普通人在突发情境下的外语应用能力仍显不足。此外,部分人对跨国交流存在心理负担,甚至因文化差异而过度谨慎。若占座者是中国乘客,维权过程或许更直接;但面对外籍人士,一些人会不自觉地顾虑"国际影响",这种心态反而可能模糊规则的平等性。

12306的回应虽强调了规则,但实践中仍依赖乘客主动求助。若当事人因性格内向、缺乏经验或畏惧权威而不敢声张,规则便形同虚设。此事也提醒铁路部门:是否需更主动巡查、在车厢内强化多语言提示?规则的落地不能仅靠"事后补救",更需"事前预防"。

个体勇气与制度保障的共生

此事之所以引发共鸣,是因为它触碰了现代人共同的不安:在陌生环境中,我们能否真正掌控属于自己的空间与权利?

· 社会心态的折射:当事人的"妥协"并非个例。从"霸座"事件到"公共场所冲突",许多人选择沉默,并非缺乏维权意识,而是对冲突结果的未知充满焦虑。这种心态需要通过更完善的制度保障来化解--当人们确信维权渠道畅通、结果公正时,才更愿勇敢行动。

· 跨文化场景的平等原则:无论面对谁,规则都应一视同仁。此事中,部分网友对"外籍占座"的敏感,实则隐含对"超国民待遇"的警惕。健康的公共环境,应坚持"规则至上",而非因身份差异区别对待。

1. 如果你在类似场景中遇到占座,会立即维权还是选择沉默?为什么?

2. 你认为公共场所如何更好地保障不同文化背景者的权利平等?