【文/观察者网专栏作者 陈卓】

近日,印度宣布全面恢复对中国公民的旅游签证,并向全球各驻外使领馆下发通知,重启签证受理程序。

与此同时,中印直航也在陆续恢复。继印度靛蓝航空(IndiGo)开通加尔各答-广州航线后,多条航线进入重启安排。

这一系列动向被一些舆论视作印度推动中印两国关系正常化、释放缓和信号的重要举措,标志着因疫情和边境问题中断五年的人员往来正逐步解冻。

印度靛蓝航空(IndiGo) 资料图

拖延的直航恢复

此次直航的恢复,经历了一场长达数年的拉锯,印政府将恢复直航视作与中国谈判的"筹码",在该议题上长期拖延。

航线中断始于2020年。印度当年3月以疫情为由停飞国际航班,却在短短两个月后便恢复了与其他主要经济体的通航。随着6月发生加勒万河谷冲突,印方单方面中止了对华所有直航客运。这一中断状态持续了五年,期间两国往来人员只能辗转香港、新加坡等第三地中转,耗时费力。

直航的长期缺失,与印度严苛的签证政策叠加,对依赖人员流动的行业造成了直接冲击。电子制造、设备安装、供应链采购等领域因缺乏稳定的往来便利而深受影响,部分企业的项目进度已出现明显延误。印度工商界虽屡次表达关切,但未能有效推动政策改变。

僵局在2023年出现转机。中方自2023年起多次提议恢复直航,但印度方面坚决将"解决边境问题"设定为恢复任何关系的前提,将民航合作与领土争端捆绑,使其成为印度的"可打之牌"。

即便在2024年10月双方达成边境脱离接触协议后,印方对恢复直航仍持消极态度。这一僵局的突破始于中方率先向印度公民开放神山圣湖朝圣通道及陆路口岸。在此背景下,2025年8月王毅外长访印期间,双方在十项共识中明确写入要恢复"中国内地和印度直航航班"。然而,印方在后续落实过程中仍继续拖延,将直航恢复视为外交筹码而非互利举措。最终达成的直航安排,更多是印方在外交对等原则下的被动回应,而非出于深化合作的内在动力。

外部环境特别是美印关系的变化,成为促使印度态度对华软化的关键因素。面对特朗普政府在贸易、关税等领域不断加大的压力,印度需要通过展现外交灵活性来争取战略回旋空间。在此背景下,对华恢复直航、放宽签证等缓和举措,更多是向美国传递印度"并非别无选择"的信号,以期让美"回心转意"。这种有限的"对华示好",本质上是印度的策略性举动,而非印度对华政策的根本性转变。

中印直航恢复的艰难过程无不体现印度对华政策中的保留与戒备。即便在当前关系缓和期,印方仍将直航视为对华"让步"而非互利举措。这种根深蒂固的防范心态,在签证政策上表现得更为淋漓尽致。

设障的签证开放

印度对华签证看似放开,实则从申请到审批层层设障。其繁琐的申请流程、严苛的审核标准、巨大的不确定性,共同构成了一场"服从性测试"。

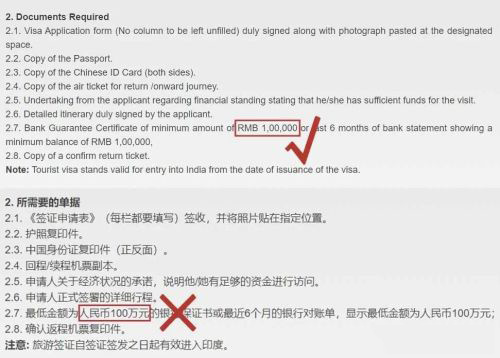

整个申请流程从一开始就问题频出、困难重重。7月印度驻华使馆宣布开放旅游签证时,其签证中心官网的中英文页面就出现明显出入:英文版要求10万元银行流水,中文版却显示100万元。这种基本信息的不一致,反映出印方在签证事务上的不严谨、不上心。

更令人困扰的是后续不断增多的材料要求--从户口簿、无犯罪证明公证到详尽的在职证明,所有文件都需要准备标准统一的英文翻译件。同样的材料在不同签证中心、甚至同一窗口的不同受理人员手中,可能得到不同的处理结果,规则的模糊性与执行中的随意性令人无所适从。

尤为困扰的是那些近乎苛刻的细节要求。例如签名必须使用黑色水笔且与护照签名字迹完全一致、商务签信息表问题超出签证范围、对公司名称的翻译版本要求绝对统一等等。这些看似细小却极易出错的规定,大幅提高了申请门槛。由于预约名额紧张和反复退件,许多申请者不仅耗费大量时间精力,还要承受经济损失。

这些做法,折射出印方在处理对华签证事务时刻意阻挠的心态。印方在处理中国申请人时,经常通过追加材料、放大细节要求、制造程序不确定性来人为提高申请成本、刻意增加阻力。最终效果是,签证手续被迫变得冗长、繁琐、难以预期,远离正常人员交流应有的便利性。

这种签证操作方式,也反映了当前中印关系中的微妙气氛。印度对华表面有所缓和,但在实际执行上依然谨慎,多采取保留性的做法。印方既希望保持缓和姿态,又刻意在具体执行程序上设置障碍,这种矛盾做法让人员往来成本被不必要地放大,也削弱了恢复互信的空间。若这种处理方式不变,中印之间交流的改善仍会受到明显掣肘。

难弥的认知隔阂

签证的重重障碍尚未消除,更深层次的认知隔阂已然显现。

过去五年间,两国人员往来的几近中断,使印度社会对中国的认知严重依赖本土媒体的选择性报道,形成了根深蒂固的刻板印象。这种长期形成的信息断层短期内难以弥合。

随着直航的有限恢复,部分印度人士得以亲身体验中国的发展现状。11月初,一位名叫索姆娅(Somya)的X用户在社交媒体上发布的"来中国十天未见道路坑洼"的推文获得超400万浏览量,引发印度网民热议中印基建差距。有不少印度网民直呼"中国比我们领先几十年"。

图自X平台

这种直观的发展差距对比,在印度社会引发了复杂的心理反应。一方面是难以回避的落差感,另一方面则是在涉及主权、领土等问题时表现出的过度敏感甚至应激。

这种矛盾心态很快在现实中得到印证。

11月21日,一名持标注"阿鲁纳恰尔邦"(主体为中国藏南地区)护照的印度人员在中国转机遇阻。尽管中方全程严格依法依规处理,并充分保障当事人合法权益,此事仍在印度舆论场被迅速简化为"对印度主权的挑衅""对印度公民的骚扰"。

这两起风向截然不同的舆论事件,同样指向一个现实--五年交流中断留下的认知断层仍深深影响印度社会,对中国的日常经验与政治认知之间常常出现割裂,一旦触及敏感议题便迅速回到防范姿态。

这种心态并非个案,而是在五年断联后普遍存在的认知状态。不少印度行业人士直言,两国关系"已经很难回到2019年"。当前的直航和签证恢复只能在有限范围内减少往来障碍,却不足以逆转长期累积的信任缺口与心理距离。中印之间的社会认知仍处在重新磨合的早期阶段,即便交流渠道逐步恢复,双方关系的稳定依旧取决于更长期、更多层面的接触。

结语

印度在签证与直航问题上所谓的"开放",仍未摆脱过度防范的惯性。从迟缓推进的直航恢复到层层设卡的签证审批,印方在操作层面一再释放矛盾信号--嘴上说愿意松动,但不愿真正放宽。

这种带有明显保留的做法,很可能在经贸、投资等更广领域继续出现,让看似推进的合作在具体落实时始终受到额外限制。

当前的交流重启更多具有策略意味,要支撑两国关系真正回稳,仍取决于印方是否愿意在政策执行层面做出实质改善,否则所谓的"解冻"恐怕很难走向更深一层。