曾经让匈奴人俯首称臣的大月氏人,他们从何而来,最后又归于何处

他们曾让匈奴低头,却最终被历史淹没,连名字都念不准--到底是"大肉支"还是"大越支"?从河西走廊一路打到中亚,大月氏人到底是怎么崛起的?又为何连个响亮的结局都没留下?今天,咱们就来掀开这段埋在黄沙下的西域往事。

你以为是土著,其实是草原的搬迁客

说起大月氏的"前世今生",咱得把时间往前拽一拽,拽到战国之前,甚至春秋时代。

别看后来他们驰骋西域、拳打匈奴、脚踢希腊,其实早年间,这帮人过的是"陇西原住民"的日子。你要真穿越到公元前七百年去河西走廊看看,说不定在大夏河边放羊的那位,就是月氏部落的长老。

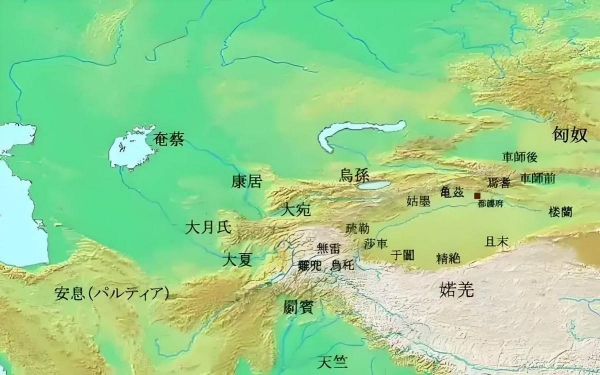

从考古学视角看,大月氏属于原始印欧人群的塞种系统,也就是"草原白人"的祖先。这批人最早发源于黑海-里海草原,往东迁徙时沿着丝路一路撒点种,最后在河西走廊扎下根来。

你看今天的临夏、广河一带还有"大夏河""大夏县"的地名,就是他们早年留下的痕迹。

而他们在河西安稳待着的时候,也没少挨揍。公元前651年,齐桓公西征"涉流沙,上卑耳之山",直接把大夏人、大月氏逼着往西搬家。这还没完,20多年后秦穆公又跑来"霸西戎",大月氏又被连锅端,继续向伊犁河、楚河一线迁徙。

你别看这一波波迁徙像是"被动跑路",实际上也是他们的草原适应力在发挥作用--别人打一仗没饭吃,他们打一仗就换一块地盘,边走边扩张。

而且这种被迫西迁,还引发了个蝴蝶效应,直接被古希腊史家希罗多德写进了《历史》。所以说,从春秋时代起,大月氏人就不只是中国史的"过客",而是欧亚草原迁徙链条里的关键一环。

一句话概括:他们不是突然"打败匈奴、称霸中亚"的,而是从春秋起就走在打工换地、越搬越远、越搬越强的搬迁之路上,一步步从"河西边民"熬成了"草原战神"。势力直压匈奴一头

由此可见,当时的大月氏有多么强大。

然而,没过多久,到了战国末期和汉初,大月氏迎来了命运的大拐点--被匈奴暴打。毕竟,风水轮流转。

当时匈奴的老大是谁?冒顿单于。这位历史上的狠人不仅打穿了汉朝北疆,还对外族也毫不客气。根据《史记》和多份出土文献记载,匈奴曾将大月氏王击杀,并且用其头骨制成酒杯--就这招,你说狠不狠?所以大月氏人那是连夜收拾行李、赶紧跑路。

第一次西迁,他们去了伊犁河流域。可惜这地方还不够远,依旧处于匈奴势力范围内,结果又被追着打。第二次西迁,他们终于走远了,横跨楚河、锡尔河,一路逃进了希腊人的后花园:巴克特里亚。

巴克特里亚是个什么地方?简单说,是亚历山大东征后留下的希腊化国家,今天在阿富汗北部。大月氏杀进去之后,直接把希腊-巴克特里亚王国灭了,接手人家的城池、地盘、经济系统,摇身一变,从"游牧人"变成"征服者"。

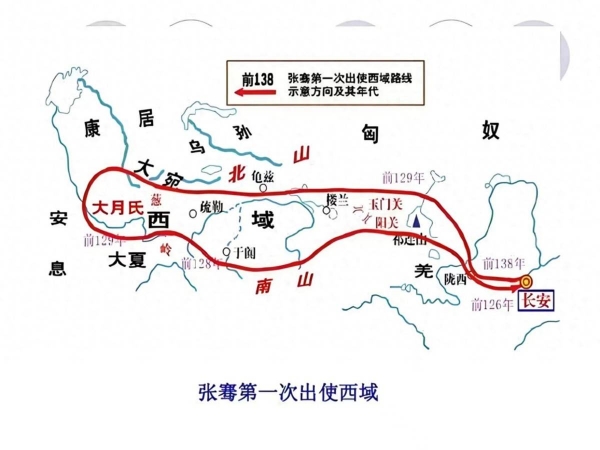

就在他们风生水起之际,汉朝也注意到了这个崛起的新势力。西汉为了对抗匈奴,派出张骞"凿空西域",目标就是联系大月氏。张骞到那儿一看,人家日子过得倒是真好,打猎的打猎、酿酒的酿酒,丝毫不想再跟匈奴硬碰硬。

于是,张骞空手而归。

这也反映出一个重点:到了公元前二世纪中叶,大月氏已经从一个被打到逃命的部落联盟,变成了一个能自主选择外交立场的强权国家。

五十六匹马送贵客,悬泉简牍堵成墙

随着大月氏在中亚站稳脚跟,汉朝与他们的关系也发生了变化--从"想拉他们打匈奴的援军",变成了"交朋友搞贸易"。

这其中最直观的证据,就藏在悬泉置遗址的汉简中。

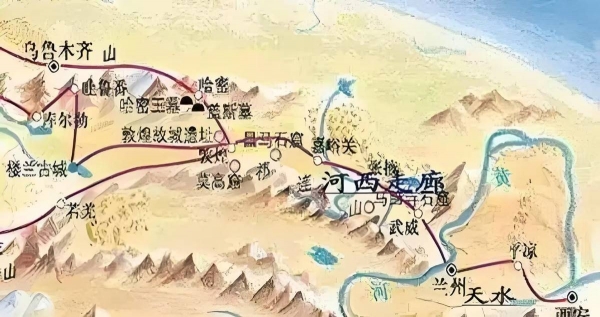

悬泉置是汉代丝绸之路上的重要驿站,位于敦煌一带。别小看这地方,当时相当于今天的边境通关中心+外交接待所。所有过往的使节、商人、官员,来去都得在这登记住宿、核查身份。

在这里最新出土的木简中,有一条特别引人注目:"出马五十六匹,送大月氏客张子文。"

啥意思?就是汉朝出动了五十六匹马,专门护送大月氏的一个贵客。你要知道,在那个时代,马可不是小动物,是军需物资、国家战略资源。五十六匹马,说明这位张子文的身份不一般,很可能是大月氏的贵族或高级使者。