二

神往学步时,数理筑我梦

1987年8月,在南开数学所理论物理研究室举办的"量子可积系统"会议上,我第一次见到神往久已的杨振宁先生。会议专门安排了杨先生同与会研究生们的一次座谈。此前,我知道杨先生在不同的场合鼓励年轻人要做与实验和实际联系密切的"活的物理",而这次会议倡导的可积系统和共形场的研究属于数学物理领域,相对比较抽象。在提问环节,我写了一个纸条请教杨先生:"……(这些)是活的物理吗?"杨先生没有直接回答我的问题,但他说:"由于那些与实验密切的前沿物理需要精良的先进装备,中国目前尚不具备,中国年轻人主攻数学物理容易很快达到前沿。"这个回答体现了杨先生一贯倡导的务实精神,对我后来相当长一段时间坚持数学物理的研究有极大的鼓励作用。其实,此前我虽然没与杨先生谋面,但我已经在他的直接影响下开展了具体的工作。

例如,我是在杨先生主持的1987年量子可积系统会议上知道量子群的。我把此前在东北师大跟吴兆颜老师学习的群表示论的PBW定理应用到量子群(代数),构造其不可分解表示,完成了一篇关于玻色子算子q变形的文章。由于这篇文章用了物理学家易于接受的二次量子化方法研究量子群,引起了国际数学物理领域的重视。这篇文章被收录入"二十世纪引用最多的数学物理文章",排名51。我这篇数学物理文章的成功,多少印证了杨先生因地制宜、在中国开展数学物理的洞见。毫无疑问,我是这一务实见解的直接受益者。

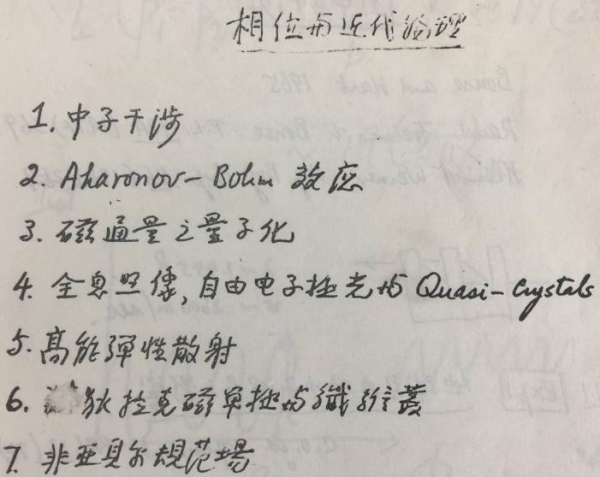

1986年5月前后,杨振宁先生在中国科学院研究生院系统讲授一门名为《相位与现代物理》的短期课程,内容共有7个topic(图3):(1)中子干涉;(2) Aharonov-Bohm效应;(3)磁通量之量子化;(4)全息照像,自由电子激光与准晶;(5)高能弹性散射;(6)狄拉克磁单极与纤维丛;(7)非亚(阿)贝尔规范场。杨先生讲的这些内容出乎当时听课者的预料和期望,那时在中国理论物理学界被认为"高大上"的是超弦、场论和粒子物理,而杨先生讲的这些大家大多并不熟悉,却体现了"20 世纪物理学的真精神的东西"。若干年后,我读了杨先生在巴黎国际理论物理会议上的报告"20世纪物理学的三个主旋律:量子化,对称性,相位因子",我才体会到杨先生所指的"真精神"是什么,他多年前讲的东西为什么经常会成为物理学的主流。

由于当时研究生经费的限制,东北师大物理系只安排我参加那年早些时候李政道先生在高能物理研究所主持的"Charm Physics"的讲习班。不过我请求去听杨先生课的东北师大的一位老师复印了杨先生讲课的透明片。当时,学习量子力学和经典规范场,我练就了较强的计算能力,但对于整体相位和局域相位的概念仍不甚清楚。既然杨先生强调了"相位"在"现代物理"中的重要性,我就先通过他讲义的透明片去了解这方面最近的进展是什么。杨先生在最后一个topic中指出最近 M.V.Berry 的一篇文章(1984),讨论了与量子力学参数缓慢变化的绝热过程相联系的一种相位因子。

图3 杨振宁先生在中国科学院研究生院讲课的讲稿

杨先生说:"这种相位因子和规范场有关系,有重要意义"。由于此前吴兆颜老师指导我研究过量子绝热过程,我就赶紧找来Berry的文章并仔细阅读推导,弄懂了动力学相位的正确定义,开始了我关于Berry相因子的系列研究工作。除了一些中国学者(如李华钟、吴咏时和牛谦等)早些时候在美国开始了Berry 相位的研究,我大概是在国内最早开始这方面研究并发表论文的。后来国内一批批的人加入了Berry相位的研究,这个研究领域一度在国内变得很热。我关于Berry相因子和相应的高阶量子绝热近似方法文章发表后不久就被国际同行引用,写入专著和国际评述论文。受杨先生讲课的直接影响,我关于Berry相位研究工作的初步成功鼓励我坚定地走向科学研究道路,深深地影响了我后来的职业生涯。