当时杨先生回国后都很忙,每次在南开都是匆匆一见。未能得到杨先生的具体指导,我内心深处免不了有一些缺憾。为了解除这一心结,1992年博士毕业前我鼓足勇气给杨先生写信,请求去美国跟随他做研究,葛老师也鼓励、推荐了我。非常幸运的是,杨先生欣然同意了我的请求,让我申请CEEC基金(与中国教育交流委员会基金),去长岛石溪他的理论物理研究所进行工作访问。

到了美国后我才知道,CEEC基金起源于杨先生1974年开始的与谷超豪先生关于杨-Mills场理论的合作。当时国内学术界万马齐喑,他们的合作富有成效,促使杨先生产生了与中国进行更加系统学术交流的想法。于是,1980年杨先生主持成立了CEEC。为了给CEEC筹措经费,他奔走于美国和香港之间,一个一个地找人捐钱,每个CEEC学者有一个捐赠项目,结束之后杨先生与CEEC学者分别给每个捐赠者写信感谢。此事一直坚持到他年龄很大的时候,极其不容易,我可能是最后一个CEEC学者(图2)。在那个艰难时代,CEEC基金对培养我国高端人才发挥了重要的作用。谷超豪、杨福家、陈佳洱、葛墨林等前辈和我都是在得到这个基金支持后先后成为中国科学院院士的,大数学家王元先生也获得过这个基金资助。作为同期的CEEC学者,王元先生和我合住一套杨先生预留的 Apartment近半年,相识成为忘年交,也使我有幸向王先生学习了不少"纯美" 的数学。

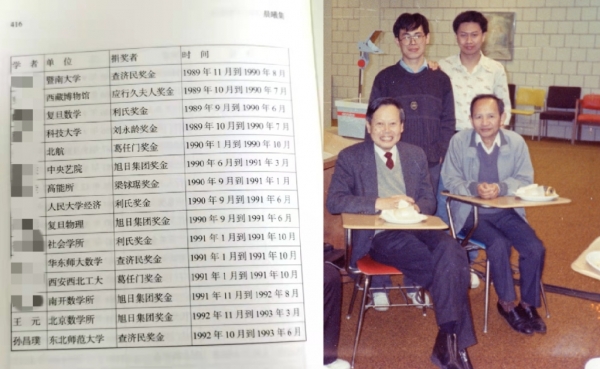

图2 左:CEEC学者名单(最后页);右:孙昌璞(后排右二)与杨振宁先生和王元先生(前排右一)的合影

我于1992年10月中旬来到位于纽约长岛的纽约州立大学石溪分校。伴随着夏天的闷热转为秋天的凉爽,衬托着海天一色的湛蓝,树叶变为黄、橙、红颜色层迭的亮丽,使秋天的长岛异彩纷呈,加上杨先生对我工作和生活方面各种细致周到的照顾安排,使得第一次远赴异国他乡的我倍感温暖,并且能够立即开始自己的研究工作。令我十分惊喜的是,杨先生几乎每个周末都安排半天多的时间与我和余理华等讨论量子开系统和各种其他学术问题。开始时,还在从事高能物理研究的许瑞明博士也加入我们的讨论,但不久他受杨先生鼓励转去冷泉港生物实验室了,现在他是中国科学院生物物理研究所的研究员和所长。

今天我非常后悔没有写日记记录事情的习惯,没有记下杨先生与我们讨论内容的全部,既有杨先生学术上的真知灼见,也有他喜欢谈论的、鲜为人知的学界轶事。所幸那时候我每周都有"两地书"给我妻子并保留至今,那里除了谈论我刚刚两岁的女儿成长的点点滴滴,更多的是谈跟随杨先生在美国工作学习的心得感受,有的简单扼要,有的细细道来。在杨振宁先生百年诞辰的吉时良日,我重新翻阅了这些"两地书",由此重新回忆我在杨先生指导下工作的珍贵往事,今天把它们写出来,以感恩我追随杨先生学习工作的难忘岁月,因为那是我职业生涯乃至人生新的起点。