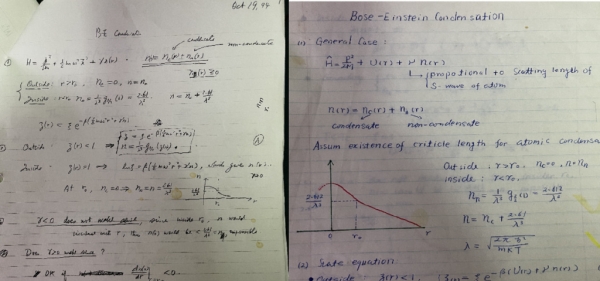

那时候只要杨先生不出差,杨先生几乎每个周末都与我们有长时间讨论, 甚至跟杨先生在一起去推导具体的方程。杨先生亲自动手演算,对此我印象非常之深。有一次,我推导杨先生和Byers合作的那篇关于磁通量子化Byers-Yangtheorem的文章。我觉得文章中的一个公式有符号的问题,结果我们俩一起仔细检查推导了一下午,最后又翻出来杨先生过去的算稿,仔细比较后,才发现还是我错了。杨先生还指导我研究冷原子的玻色爱因斯坦凝聚,我跟随他一起计算了一些非常具体的东西,图5左边是杨先生的算稿,右边是我的算稿,我只是把杨先生研究的谐振子势推广到更一般的约束势。1993年杨先生访问东北师大,在学术座谈会上他还专门强调了冷原子和玻色爱因斯坦凝聚研究的重要性,说它们是未来十年物理学的重要新领域。

图5 左:杨振宁先生的手稿;右:孙昌璞的手稿

工作了一段时间后,杨先生对我的科研能力和物理感觉都给予了肯定,觉得我应该扩大一下研究领域,进一步积累一些研究经验。他建议我跟随他研究扩展的 Hubbard模型,探讨在无法精确求得基态的情况下如何判断它有没有非对角长程序。这是延续杨先生和张首晟合作的SO(4)高温超导的工作。我在这个方面努力了两个多月,虽然没有取得成功,但对我后来进入超导量子计算和量子相变的研究有极大的帮助。我在给我妻子的"两地书"中写道,"能够得到杨先生这位科学大师的肯定,对于我来说就是最高的奖励。但我决不会因为杨先生的鼓励就得意忘形。不能把杨先生很笼统的一个'好'字当作为招牌。我必须加倍努力,把杨先生的鼓励珍藏在心底,作为自己今后更高层次工作的起点。我要学习杨先生, 不仅要学习他的知识,重要的是学他的研究风格和对物理学的品味(taste,没有恰当的中文词)。" "杨先生把他一堆相关手稿给我了,这里还有他做了但还没完成的工作。这样我可以全面学习杨先生的工作风格,从怎样提出问题到怎样解决问题,怎样克服困难,我都有了一个全面的了解,这对我进一步提高和充实十分重要。可以说,我还是得到了点'真传'。当然,我必须认识到自己目前还不行,才能对自己有一个较高的要求,我希望出国不仅仅是'镀金',而且要拾几块真金,哪怕是小碎块也好。现在可以说,我还拾到了点金子。"

大家经常说,杨先生是一个伟大的物理学家,对物理学的发展方向他有非常深远的洞察力,我近距离看到的事实确实是这样。杨先生对物理学大方向有非常非常强大的把握能力和预见性。不仅如此,他在物理学每一个他感兴趣的地方都能深入到非常细微之处。我复印和保留了杨先生当年不少的算稿,并不断学习领悟,对我理解和把握理论物理学的精神十分重要。