今年11月21日至27日,汤加国王图普六世对中国进行国事访问。首站,图普六世到访福建,在福建农林大学的菌草源广场,他亲手种下一株菌草。

菌草和汤加,这个位于南太平洋西部,人口仅10万的岛国有什么联系呢?

时间倒回到上世纪90年代,这项源自福建的技术开始漂洋过海,对于汤加这样农业就业人口占比高达四成,但技术相对落后的国家而言,菌草带来了切实的改变。

在国际上,菌草的英文名字就是汉语拼音"Juncao",因为菌草技术是我国拥有完全自主知识产权的原创技术。

从亚太,到非洲,再到拉美,中国菌草的美名传遍全球,不少共建"一带一路"国家的朋友说,菌草是来自中国的"幸福草"。

中外嘉宾共植菌草。 微信公众号"福建农林大学"

"让全世界记住菌草技术是由中国人发明"

菌草是草的一个新类别,也是一种重要的农业资源。它的叶、茎、根都能被多样化利用,既可以防风固沙、改良土壤,又可以做菌料培育菌菇,还可以作为饲料喂养牲畜,形成"草""菌" "畜"三物的循环方式。

很多人第一次了解菌草,是通过电视剧《山海情》中的福建教授凌一农。剧中,这位教授不穿西装、皮鞋,整天和农户一起堆肥、钻菇棚、卖双孢菇。

凌一农的执着吸粉无数,其原型正是国家菌草工程研究中心首席科学家林占熺,他是菌草技术的发明人、福建农林大学教授,被称作"世界菌草之父"。

《山海情》中的凌一农教授正在给菌草栽培的双孢蘑菇施肥(图左);福建农业大学林占熺教授正在检查菌草栽培灵芝的生长情况(图右)

菌草的故事,要从40多年前讲起。当时,我国引进了段木栽培香菇技术。也就是把适于香菇生长的树木砍伐后,将枝干截成段,再进行人工接种,而后在菇棚里培育出香菇。

这种模式"短、平、快",很多人因此脱贫致富。但段木栽培法以消耗大量木材为代价,老百姓腰包鼓了,青山却秃了。"菌林矛盾"由此产生。

林占熺站了出来。

20世纪80年代以来,林占熺从野生和人工栽培的草本植物中,先后筛选出数十种菌草,实现"以草代木"栽培食用菌。

林占熺(左)在宁夏闽宁镇菌草育苗基地为村民讲解巨菌草知识。 人民政协报

"这个想法在当时无疑是天方夜谭,全球范围内没有先例可循。"回忆往事,林占熺仍难掩兴奋:"我采取的是三级系统选育法,用配方筛选适合做培养基的草本植物。"

1987年,专家鉴定称此成果"为国内外首创"。这一突破性发明不仅解决了"菌林矛盾"这一世界性难题,还开辟了菌草这一新兴生态产业。

以草代木栽培食药用菌,其实还有意想不到的收获:

生物转化率高,1公斤干培养料可产1公斤左右的鲜菇;生长快、见效快,种植3个月的菌草就可用于栽培食药用菌,在南方地区一个菇棚1年可栽培2至3季香菇。

菌草种菇。 央视视频截图

菌草技术横空出世后,迅速成为扶贫"神器",并且从福建走向全国,走向世界。

1997年,菌草技术被列入闽宁对口扶贫协作项目。

那一年,林占熺带着6箱菌草,到宁夏十几个县建立菌草产业扶贫示范生产基地。

第二年,第一茬蘑菇收获的时候,当地村民第一次拿到百元钞票,兴奋地编了几句顺口溜:"菌草、菌草,闽宁草,幸福草!"

据统计,目前菌草技术已推广到国内31个省(自治区、直辖市)606个县(市、区),帮助数以千万计的农户脱贫致富。

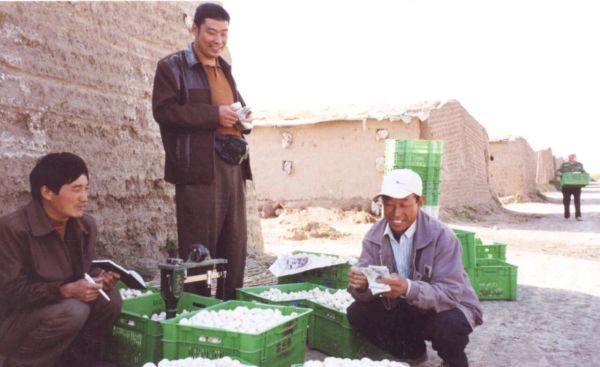

宁夏农户喜获丰收。 菌草中心资料

这一技术也引起了国际社会的关注,先后在日内瓦、巴黎获得国际发明类奖项。20世纪90年代,以举办菌草技术培训班为起点,林占熺团队开始对外传播菌草扶贫经验。

1996年,首届菌草发展国际研讨会在福州举行。会上征求菌草的国际通用名称时,不少人主张用英文单词来命名。

林占熺的女儿林冬梅也旁听了这次会议,她有些着急,知道父亲希望使用汉语拼音"Juncao",今后让全世界记住菌草技术是由中国人发明的。

她的建议,得到了与会者附议。

林占熺曾经在《人民日报》发文说,国际上菌草的英文名字一直都是汉语拼音"Juncao",令他非常骄傲,因为菌草技术是我国拥有完全自主知识产权的原创技术。

林占熺办公桌上摆放的地球仪标注了菌草的环球足迹。 中新视频

"实现了从无到有的突破"

1996年,林占熺带着菌草技术出海,首站便是南太平洋岛国巴布亚新几内亚。菌草栽培食药用菌,脱贫见效快,帮助越来越多的巴新人民摆脱了贫困。

那时的巴新乡村,还处在"刀耕火种"阶段。来自中国的专家,通过菌草技术本土化、简便化、标准化改造,让当地农民"一看就懂""一学就会""一做就成"。

当第一茬菌草菇长成时,东高地省特地举办盛大庆祝活动,升起五星红旗,奏响中国国歌。

为感念中国专家的贡献,当地不少人在孩子的名字中嵌入"菌草"二字。巴布亚新几内亚前国防部部长卡拉尼甚至把自己女儿的名字改为"菌草",并在报纸上公布。

在巴布亚新几内亚,菌草菇示范农户喜获丰收。 国家菌草工程技术研究中心

菌草技术落地斐济,也是中国人十分熟悉的案例。

这个气候炎热的南太岛国,长期以来没有食用菌产业,外国专家曾断言那里不适合种植菇类。

2009年,中斐两国签署中国援助斐济菌草技术项目换文协定,2014年,中国专家着手建设中国援斐济菌草技术示范中心。

为解决气温过高问题,援斐专家就地取材,或依靠椰子树、芒果林等本土天然树木遮阴以作天然菇场,或利用椰子树叶、香蕉叶搭建简易荫棚,然后挖种植畦,将菌袋排列其中,覆土后通过喷水调温保湿。

看似原始的土办法,却让食用菌产业在这片土地上实现了从无到有的突破。

中国援斐济菌草技术示范中心的成功经验,开始向周边国家和地区辐射。2023年3月,中国-太平洋岛国菌草技术示范中心落地斐济,将菌草技术的推广经验复制到更多周边国家,瓦努阿图和汤加都是受惠国家之列。

斐济楠迪,培训班学员手捧菌草菇合影。 新华社

当下,中国和汤加两国菌草技术国际合作正步入深化发展期。

2024年11月至2025年1月,福建农林大学国家菌草工程技术研究中心专家团队赴汤加执行技术援助任务,完成多岛调研并撰写《汤加十年菌草发展规划》,举办4期培训班培训103名当地人员,还完成示范基地维护、示范种植及现场指导。

在汤加,福建农林大学菌草技术成功推广"10平方米"菇棚扶贫模式。这一模式用于帮助当地农民参加菌草菇生产,他们每天仅需管理1小时10平米的菇棚,一年就能产出1200公斤鲜菇,所获收入能解决一家人的温饱。

此次对福建农林大学的考察中,图普六世一行参观了菌草种质资源圃、菌草栽培食药用菌、菌袋生产车间等,深入了解菌草技术国际合作布局,重点聚焦其在南太平洋地区的丰硕应用成果。多年来,菌草技术在南太多国的生态修复、产业扶贫、民生改善等领域持续发力。

考察期间,图普六世对菌草技术在全球范围内的惠民实践表现出浓厚兴趣,并高度赞誉其在全球减贫事业上起到的作用。

中外嘉宾还共同植下"幸福草"。国家菌草工程技术研究中心写道,这不仅象征着中汤友谊的延续,更寄托着两国对菌草技术改善民生、推动可持续发展的共同期待。

汤加国王图普六世实地考察国家菌草工程技术研究中心。 微信公众号"福建农林大学"

"对于寻求可持续发展和韧性粮食体系的太平洋岛国而言,中方菌草技术提供了优秀范本。"在今年11月举办的太平洋地区菌草产业发展研讨会上,斐济农业和水利部代理部长菲利莫尼·沃萨尔恩戈如是说。

沃萨尔恩戈表示,通过持续合作,斐济和太平洋邻国将充分释放菌草技术潜力,以提升整个区域的粮食和营养安全。

日前,斐济主流媒体《斐济时报》发表题为"菌草技术在斐济掀起热潮"的文章,并援引沃萨尔恩戈的话称,菌草技术已对斐济的农业领域产生重大积极影响。

据沃萨尔恩戈介绍,已有超过3000名斐济学生获得了相关实践经验,菌草技术也将被纳入斐济学生的课程体系当中。

11月19日,在斐济楠迪,中国国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺教授(左二)为斐济农业和水利部代理部长菲利莫尼·沃萨尔恩戈(左三)等嘉宾介绍菌草菇。 新华社

"菌草是中国与发展中国家携手发展振兴的真实写照"

事实上,菌草技术不仅能致富,还能用于生态治理,已成为一项保护生态、带动增收和促进可持续发展的综合性技术。

此前经过反复试验,研究人员发现,菌草生命力强、根系发达,有很好的固沙功能,同时还有很强的固氮能力,可以改善土壤,提高土壤肥力。

近年来,林占熺团队在内蒙古、青海、四川、甘肃等黄河流域沿岸各省份开展菌草治理水土流失、治理荒漠化、防沙固沙、改良盐碱地、治理砒砂岩等多类型试验示范。

不仅仅是中国,菌草生态治理技术同样在"一带一路"沿线国家和地区得到应用。

在尼罗河源头卢旺达,实践数据显示,种植巨菌草土壤流失率比种植玉米减少97.05%至98.9%,水流失量减少80%至91.9%。加纳、尼日利亚等地的专家学者也前来我国取经学习菌草矿山恢复、荒漠崩岗治理技术。

斐济楠迪,培训班学员采收自己亲手栽培的菌草菇。 新华社

中国驻斐济大使周剑表示:"菌草是中国与发展中国家携手发展振兴的真实写照"。

作为"南南合作"的示范项目,菌草技术已在全球100多个国家和地区应用推广,可服务联合国17个可持续发展目标中的13个目标,为许多国家脱贫和生态保护提供了中国智慧和中国方案。

经过几十年的努力,对全球广大发展中国家而言,来自中国的菌草技术,早已无愧于"幸福草"之名。