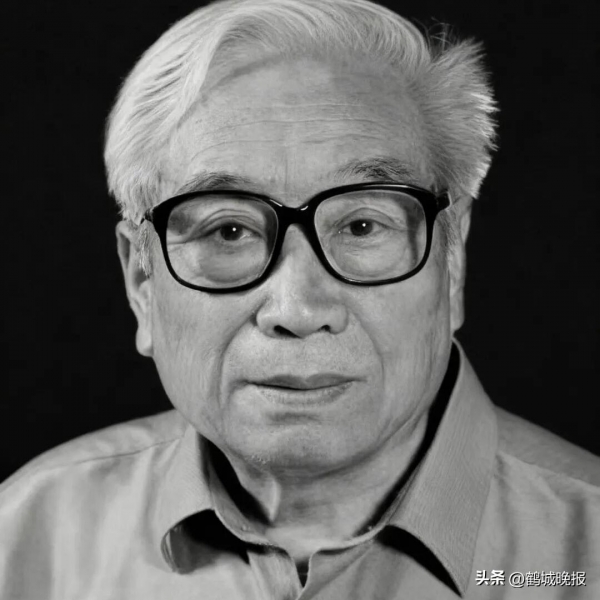

"中国环境科学研究院官网怎么全黑了?"11 月 5 日,不少网友点开这个官网时,都被眼前肃穆的黑白页面震惊。很快,一则讣告让大家瞬间破防 -- 我国杰出的大气物理学家、中国工程院资深院士任阵海,因病医治无效,于 11 月 1 日晚在北京逝世,享年 93 岁。这位一辈子都在为 "蓝天" 奋斗的老人,终究还是离开了我们。可你知道吗?他的一生,藏着太多不为人知的传奇,从核试验基地到大气污染防治一线,每一步都走得坚定又伟大。

1932 年 11 月,任阵海出生在河北省大名县一个普通家庭,籍贯是河南新乡。小时候的他就特别喜欢抬头看天,总好奇 "为什么天空有时候蓝,有时候灰蒙蒙",这份对天空的好奇,成了他后来投身大气物理研究的起点。1955 年,他从北京大学物理系气象专业毕业,要知道在那个年代,能考上北大物理系,还选择气象这个相对冷门的专业,可见他早就把 "研究天空" 当成了毕生追求。

毕业后的任阵海,先后在中国科学院地球物理研究所、中国科技大学、大气物理研究所工作,一步步积累科研经验。可最让人敬佩的是,上世纪 60 年代,国家需要人手去新疆马兰核试验基地执行科研任务,那里条件艰苦,远离家乡,还有辐射风险,很多人都望而却步。但任阵海二话不说,主动请缨带队前往。在马兰基地的那些年,他白天顶着烈日观测数据,晚上在简陋的帐篷里整理资料,为 "两弹一星" 的气象保障工作立下汗马功劳,后来还被评为 "两弹一星" 气象保障突出贡献者。有网友看到这段经历后留言:"老一辈科学家真的太伟大了,哪里需要就去哪里,毫无怨言!"

1981 年,任阵海调入中国环境科学研究院,这里成了他科研生涯的新战场。当时我国大气环境研究还处于起步阶段,很多领域都是空白,他一到任就挑起大梁,负责组建大气环境学科,从无到有搭建团队,后来还担任了大气环境研究所所长、院副总工程师。1995 年,凭借在大气物理领域的卓越贡献,他当选为中国工程院院士,这可是我国工程科技领域的最高荣誉,足以见得他的科研实力有多强。

任阵海最厉害的,是开创了 "大气环境容量理论"。简单说,就是算出一个地区的空气能 "装下" 多少污染物,超过这个量就会造成污染,这为我国后来制定大气污染防治政策提供了关键依据。不仅如此,他还带领团队构建了我国首个大气环境综合立体观测系统,研制出不少大气环境探测关键设备,以前我们监测空气质量只能靠人工采样,效率低还不准确,有了这些设备后,监测数据又快又准,为应对气候变化打下了坚实基础。

这些年,我们能看到蓝天越来越多,背后就有任阵海的功劳。他的科研成果不仅用在国内大气环境管理上,还在应对国际环境争端、履行气候变化公约时发挥了重要作用。比如在某次国际气候谈判中,正是依靠他团队提供的精准数据,我国在谈判桌上才有了更多话语权,维护了国家利益。他还先后获得国家科技进步奖一等奖、二等奖,以及中国大气环境科学与技术 "终身成就奖" 等荣誉,可面对这些荣誉,他总是谦虚地说:"这不是我一个人的功劳,是整个团队的努力,更是国家支持的结果。"

任阵海一辈子都恪守着 "国家需要我去哪里,我就去哪里" 的信念。哪怕到了晚年,90 多岁的高龄,他依然没有停下科研的脚步,每天都会去办公室看资料、指导年轻科研人员。有同事回忆,去年冬天,他因为身体不适住了院,可刚出院没几天,就坚持回到研究所,说 "还有几个数据没看完,年轻人们可能需要我的建议"。这种 "甘为人梯" 的精神,让很多后辈深受感动,有年轻科研人员说:"任院士就像我们的爷爷,不仅教我们做科研,还教我们怎么做人,他永远是我们的榜样。"

他的逝世,是我国生态环境科技领域的重大损失。中国环境科学研究院官网变黑白,就是为了表达对这位老院士的深切悼念。消息传开后,网友们纷纷在网上缅怀他:"感谢任院士一辈子为蓝天奋斗,您放心,我们会继续守护好这片天空!""老一辈科学家的精神永远值得我们学习,向任院士致敬!" 还有人晒出自己拍的蓝天照片,配文 "这是您用一生守护的蓝天,如今依旧清澈明亮"。

其实像任阵海这样的科学家还有很多,他们一辈子默默无闻,把毕生心血都奉献给了国家科研事业,不求名不求利,只希望能为国家多做点贡献。他们就像夜空中最亮的星,虽然有的已经陨落,但他们的光芒永远照亮着我们前行的路。

任阵海院士虽然离开了,但他开创的大气环境研究事业还在继续,他的精神也会一直传承下去。未来,会有更多年轻科研人员接过他的 "接力棒",继续为守护中国的蓝天奋斗。而我们普通人,能做的就是珍惜现在的蓝天白云,践行环保理念,不辜负老一辈科学家的付出。愿任阵海院士一路走好,您用一生护佑的蓝天,我们会永远守护!