都以为她会手握巨额遗产,过上锦衣玉食的生活,但如今,翁帆的脚上,却总是一双最普通的帆布鞋。

喧嚣散尽,她活成了"隐士"

杨先生走了。

留给翁帆的,不是外界揣测的万贯家财,而是一座位于清华园内、没有电梯的教授公寓。

她的生活,简单得像一幅素描。

每日三餐,大多在学校食堂解决。家里没有奢华的陈设,堆得最多的,是书和资料。外界的喧嚣与争议,似乎随着时间的流逝,与她再无关系。

那个曾经因为54岁年龄差而站在风口浪尖的女性,如今选择了一种近乎"隐居"的生活方式。

34箱手稿,是另一种"遗产"

翁帆并非无事可做。

她有了一项巨大而沉默的工程整理杨振宁先生留下的整整34箱手稿。

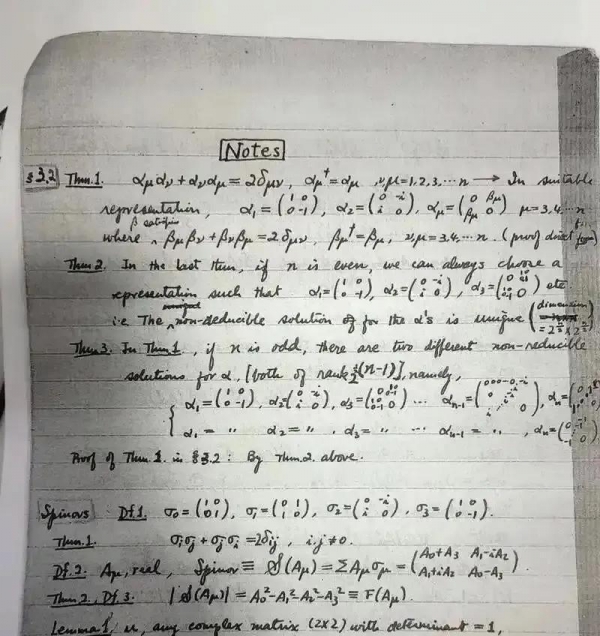

那里面,是一个伟大学者数十年的心血轨迹。有论文的草稿,有泛黄的往来信件,有密密麻麻的备课笔记。每一张纸,都承载着科学与思想的重量。

她亲自开箱,一份份地分类、编号,对着信件上的字迹,仔细核对寄信人的信息。有时,为了整理地上的资料,一弯腰就是几个小时。

比起物质的丰饶,她选择守护的,是两位两代知识分子共同珍视的精神财富。

这份"遗产",远比任何银行账户上的数字,来得更加沉重,也更加珍贵。

深夜的灯与泛红的眼眶

邻居们说,翁帆书房的灯,常常亮到深夜十一点。

透过窗户,能隐约看到她伏案工作的身影。那个身影,专注而安静。

每周三次,她会骑着一辆旧自行车去清华档案馆。车筐里,总是放着一个笔记本。

有博士生曾在档案馆的走廊里见过她。她正俯身核对一份早年的通信记录,看着看着,眼眶就红了。那个瞬间,没有外人,只有她与那些尘封的记忆在对话。

她手上戴着的一块旧表,也被人注意到,款式和杨先生生前戴过的非常相似。

有些纪念,无需言说,早已融入了日常的肌理。

这项工作,枯燥、繁重,甚至在物理学领域深奥无比,但她一头扎了进去。

遇到不懂的专业问题,她就去请教物理系的教授。这份执着,无关风月,只为传承。

21年前,那场婚姻震惊了世人。人们用各种复杂的眼光去审视、去猜测。

21年后,她依然在这里。陪伴过他走完人生的最后一程,现在,又开始整理他一生的学术地图。

在杨先生生前亲手种下的柿子树下,她偶尔会站一会儿,然后转身,继续回到那间堆满手稿的书房。

她用21年的相守和余生的守护,回答了当年所有的喧嚣与质疑。

真正的爱与尊重,或许就是这样吧。不是占有,而是成全与延续。她守护的,不仅仅是杨先生的学术遗产,更是他们之间那段跨越了世俗眼光的深刻联结。