他坐在门诊椅子上,双手紧握,眼神里透出迷茫。他说:"我从没乱来,怎么就得了艾滋?"这样的问题,在门诊中已不止一次听见。

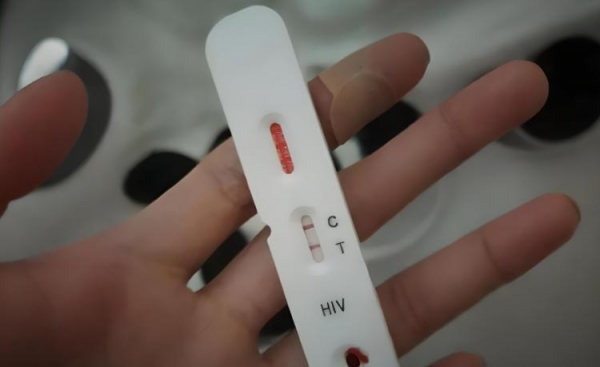

更令人警觉的是,根据世界卫生组织2024年度报告,过去一年,全球新增HIV感染人数超过220万例,且一部分感染途径并非传统"高危行为",而是日常生活中容易被忽视的细节。人们以为的"安全",可能正是风险的温床。

不是每一次感染都有"预谋",并非所有感染者都曾"越界"。事实远比想象复杂,也更值得警惕。

感染,并非总是"自找的"。

在某地一家老年活动中心的卫生间内,一位65岁的阿姨在如厕后擦伤手指,因为看到洗手池边有一块"未丢弃"的剃须刀片,出于好心,她将其丢入垃圾桶。三个月后,她在体检中被查出HIV阳性。她的震惊不亚于任何一个"高危人群"。

世界卫生组织与联合国艾滋病规划署的联合研究指出,约有8%新增HIV感染者并不自知暴露风险,甚至未曾怀疑过感染可能。这说明,公共场合中隐藏的"微型暴露点",正在成为中老年群体的新隐患。

很多人对HIV的认识仍停留在"性传播""吸毒共针""母婴传播"这三类传统模式,却忽略了现代社会下"非典型传播"的可能性。

艾滋病毒虽然不通过空气、握手、共餐传播,但其在血液、体液中的活性远超许多人想象。一滴带病毒的血液,在潮湿环境中可存活数小时;在注射器内,甚至可存活7天以上。

日常生活中,哪些行为可能构成"意外感染"?医生总结出一条实用口诀:"公共场合,5不碰。"

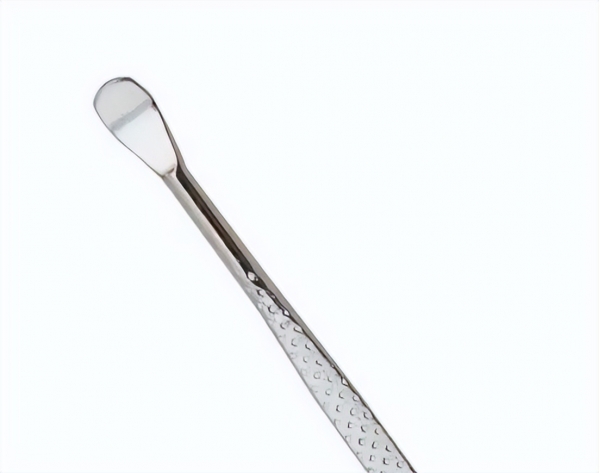

第一个"不碰"是来历不明的锐器。在公厕、商场、理发店等场所,可能遗留使用过的剃须刀、针头、采血针等,一旦皮肤有破损接触带血锐器,即有感染风险。特别是老年人皮肤薄、反应慢,易忽视小伤口。

第二个"不碰"是非一次性采血、针灸、拔罐器具。如今不少养生场所打着"传统疗法"旗号,使用未经规范消毒的工具,仍存在一定风险。2023年的一项地方疾控调查就发现,某些中小型足疗店中,消毒流程形同虚设,重复使用针具比例高达48%。

第三个"不碰"是他人使用过的牙刷、剃须刀、耳勺等私人物品。这些物品接触黏膜和血液,若共用,在"看不见的微创"中就可能完成病毒转移。

第四个"不碰"是来历不明的"爱心义诊""免费采样"。一些不具资质的机构在社区搭台,打着"公益"旗号,为老人抽血、按摩、注射,实则消毒不规范、操作不合规,成为病毒传播的暗门。

第五个"不碰"是陌生人递来的可疑物品。尤其是湿巾、膏药、创可贴等,如非正规包装且来源不明,最好拒绝使用。曾有研究在某地地铁口的"免费发放药膏"中检出多种细菌和病毒残留,其中包括乙肝、HIV抗原痕迹。

在门诊中,医生常见中老年人对艾滋病的态度存在两个极端:一种是"我年纪大了,与我无关";另一种是"只要不乱来,就不会得"。但现实是,病毒并不关心年龄和道德,它只寻找"可乘之机"。

人体感染HIV后的初期,往往无明显症状。部分人会出现发热、乏力、淋巴结肿大等类似感冒的表现,极易被忽视。病毒潜伏期可长达8-10年,期间不断攻击免疫系统,最终导致"获得性免疫缺陷综合征",使人对常见感染几乎无力抵抗。

医学研究已证实,HIV感染后若未及时干预,CD4+T淋巴细胞水平将持续下降。一旦低于200/mm³,便会出现机会性感染,如肺孢子菌肺炎、带状疱疹、口腔念珠菌病等。

但也必须强调:HIV并非"绝症",而是"慢病"。

随着抗病毒治疗的普及,HIV感染者若能坚持规律用药,其寿命几乎可与常人无异。甚至在一些国家,已将HIV管理纳入慢病范畴,与糖尿病、高血压一同规范随访。

对于中老年人而言,预防远比治疗重要。除了牢记"5不碰",还应从生活多维度入手,建立"防护屏障"。

作息方面,保持稳定的生物钟,每晚睡眠不少于7小时,增强免疫系统调节力;饮食方面,多摄入富含维生素C、锌、硒的食物,如橙子、胡萝卜、南瓜子、海带,增强免疫活性;运动方面,建议每周进行4次快走,每次30分钟,有助于调节免疫细胞活性与循环状态。

心理层面同样关键。门诊发现,孤独、焦虑等负面情绪可直接削弱免疫系统活性。建议中老年人多参与社区活动、老年大学、兴趣小组,建立正向社交圈,减少精神空窗期。

而中医认为,"正气存内,邪不可干。"可适当采用艾灸、八段锦、调气养神等方式辅助调养,改善气血运行,提升抵抗力。但务必选择正规机构,避免"养生反成损伤"。

在这个信息爆炸的时代,人们获得知识的门槛降低了,但真正理解风险、掌握预防之道的门槛并未降低。中老年人尤其要警惕"经验主义"的陷阱,不要因"活了大半辈子"而轻视新型风险。

病毒不会因为你年纪大而放过你,也不会因为你"规矩"而网开一面。真正的防护,是建立在认知、细节、习惯之上的。

那么问题来了:在我们以为熟悉的生活里,还有哪些"看不见的裂缝"在悄悄扩大?公共卫生的边界,是否早已不只是"卫生"二字?在高速运转的社会中,如何让每一个普通人都拥有"免疫于风险的能力"?

正如医学哲人奥斯勒所言:"医学的伟大不在于治愈,而在于预防。"愿每一位读者,从今天起,擦亮双眼,保护自己,也保护所爱。

如果这篇文章对你有所启发,请点赞、评论或转发给身边的长辈朋友,让更多人知道:不是只有"乱来"才会被感染,日常也要小心"5不碰"。健康,是每一次选择的总和。