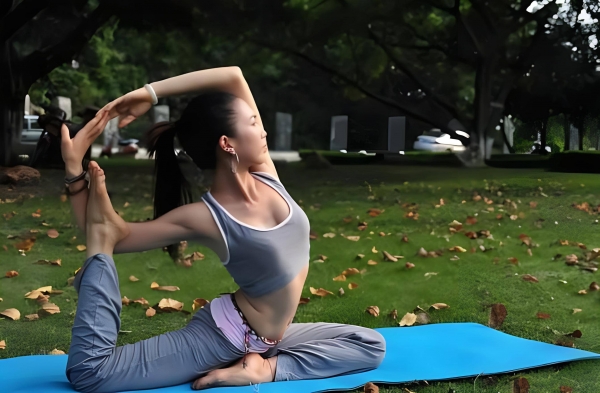

李莹(化名)是一家知名外企的中层经理,32岁。她热爱瑜伽,喜欢晨跑,每天早晨朋友圈都会晒上一张精致的早餐照,偶尔分享几张手上的美甲作品。她活得像都市女性的楷模,高学历、高收入、注重生活品质,是朋友圈里的健康达人。

"她那段时间看起来真的'健康到发光',谁也想不到会是这个结果。"李莹的丈夫刘强说这句话时,声音哽咽,眼里有淡淡的泪光。他回忆起为了防止妻子染上艾滋病,自己劝过无数次,但她总是轻描淡写:"我很干净,不会发生这种事的。"

然而,命运给了这个家庭一个沉重的打击--李莹被确诊感染了艾滋病病毒(HIV)。

这起案件曾经震惊了许多人,为何如此讲究生活的职业女性,会感染这样一个"看似遥远"的疾病?她到底经历了什么?这背后的故事,其实是许多人容易忽略的艾滋病风险盲点。

一、不是"高危人群",也会得艾滋病

传统观点中,艾滋病往往被贴上"高危人群"的标签,比如吸毒者、性工作者、男男性行为者等。但现实远比想象复杂。李莹也曾有过海外出差机会,途中体验了当地的美容服务和伴游活动。她自认为那只是生活调剂,信赖对方的"干净和体面",从没想到可能会为此付出惨重代价。

近期不少调查显示,非正规医疗美容(如穿耳、纹眉、无证针灸等)和"不安全的性行为"成为女性艾滋病感染的新途径。特别是在25~45岁的城市职业女性中,感染比例逐年上升。

权威期刊《柳叶刀》及国内《中华流行病学杂志》都曾指出,病毒的传播路径正在多元化,许多新感染者来自"看似健康"的普通群体。

二、美甲、穿耳、纹眉:隐形的"血液威胁"

很多人以为艾滋病主要通过性传播,其实血液传播同样重要。李莹的故事其实是一个典型案例:

- 她曾在一个无资质的美甲店做过美甲。

- 曾接受了非正规穿耳服务。

- 在某次纹眉时使用的针具不过消毒甚至是重复使用的。

这些看似小细节,却是隐藏的巨大隐患。病毒可以通过未消毒的针管、刀具进入血液,完成传染。这类隐形风险让很多人放松警惕。

国家卫生健康委员会多次提醒:所有接触血液的服务必须使用一次性操作器械或严格消毒,但由于基层执法薄弱和消费者认知不足,非法机构仍在市场上存活。

案例中,李莹当时正值繁忙工作期,宁愿相信"不会发生在我身上",也不愿深究美容店的资质和消毒流程。

三、信任与无知,筑起艾滋病传播的温床

夫妻间最难割舍的,是"信任"。李莹的丈夫多次劝说她在性行为时使用安全套,她却总说:"我们是夫妻,又不是陌生人,为什么要这样?"这种"凭感觉相信安全"的做法,非常危险。

世界卫生组织(WHO)数据显示,即便是固定伴侣,如果未进行HIV检测,也不能保证绝对安全。艾滋病的潜伏期可以长达8-10年,无症状感染者表面完全正常,容易无意中传播。

刘强说:"我不怪她,只怪我们都太相信了感情,没把科学放在第一位。"

四、诊断、治疗与后续:药物不能抹去人生裂痕

确诊后,李莹开始接受国内广泛采用的抗逆转录病毒疗法(ART)。药物包括恩曲他滨(Emtricitabine)、替诺福韦(Tenofovir)、艾非韦仑(Efavirenz)等三联疗法。药物能有效抑制病毒数量,将病毒载量降低至检测不到的水平,从而减少传播风险。

但现实很残酷:

- 停药病毒会反弹。

- 长期用药可能引发肝肾损伤、骨密度降低、周围神经病变等副作用。

- 心理压力巨大,工作与生活被迫中断。

- 家庭关系紧张,面临社会歧视。

李莹停止高管工作,接受心理干预和长期随访。她曾坦言:"治疗救了我的命,但救不了我的生活。"

五、高消费、健康、自律 ≠ 抗艾"护盾"

李莹爱瑜伽、吃轻食、晒健康早餐、买保健品,朋友圈里她是健康生活的代言人。可健康的生活方式和抗病毒能力无关。

医学专家冯教授指出:"正确的健康观念,应该包括科学认知和防范意识。光有生活品质不够,科学防护意识更关键。"

这给我们的启示是:别被外表迷惑,真正健康的人是懂得尊重风险、践行科学预防的人。

六、安全套,不是信任的敌人,而是爱的护盾

防艾最有效的措施之一,就是日常坚持安全套使用。哪怕是固定伴侣,也建议双方定期做HIV和其他性传播疾病检测,保持沟通和警觉。

李莹和刘强的故事告诉我们:"安全套不是怀疑对方,而是保护彼此。"

七、社交自由与健康风险:疫情后的新挑战

疫情之后,大家迫切寻求自由社交,有的人通过各种社交软件进行线下见面,"轻率约会"数见不鲜。但在自由的背后,隐藏着病毒传播的新形态。

中国疾控中心数据显示:年轻人群艾滋病新发感染数增长明显,与频繁更换性伴侣及低使用防护率密切相关。

八、如何保护自己?全方位预防策略

- 定期检测(HIV检测至少每年一次)

早发现,早治疗,是控制传播关键。

- 安全性行为,使用安全套

不论是固定伴侣还是新伴侣,都应坚持使用。

- 选择有资质的医疗美容机构

纹眉、穿耳、针灸等,坚决拒绝无证机构。

- 提高自我认知和风险判断能力

不轻信"干净"、"外表健康"标签。

- 普及健康教育与心理支持

消除艾滋病污名化,给予感染者人文关怀。

结语:别让"她"的故事,成为"你的"现实

李莹感染艾滋病的故事,也许远比你想象的更接近我们自己。疾病无差别,谁都可能是下一个"她"。

健康生活,不是戴着"自律"面具糊弄自己,而是携手科学,正视风险,守护生命的完整。

请别等到命运敲门,才追悔莫及。今天的防护,是对未来的最大负责。