选题来自今日头条头条精选项目

11月5日,今日头条的头条精选榜单入选深度报道,介绍了37岁的加沙护士阿什拉夫的苦难生活。

他已搬家六次,拉法的住宅早已被摧毁,现在只能住帐篷。停火后加沙的生活也未回归正常,轰炸依然继续,以军还开枪杀害至少数十名平民,理由包括他们涉嫌越过以军控制区的"黄线",但大多数平民并不清楚"黄线"在哪。

死亡无处不在。2024年,弟弟被炸死在拉法街头,今年5月,他所在的加沙欧洲医院被轰炸,28人死亡。他本人也在"自行分发点"和儿子遭遇以军射击,侥幸活命但也两手空空。

所谓"自行分发点"完全是以色列的"杰作"。5月底,以色列和美国共同支持"加沙人道主义基金会"(GHF),设立4个新的分发点,取代联合国主导的近400个分发点。允许联合国继续运送物资后,却不许运往仓库再分配,只准卡车停在以军指定的地点,迫使民众哄抢物资。但曾遭受过枪击的阿什拉夫更不信任GHF的分发点,直言那是以军的"死亡陷阱",头一个月里,就有至少410名巴勒斯坦人遭以军"炮击或枪击"。

如今,阿什拉夫每天循环于医院工作、照顾家人与寻找物资间。他家甚至有过一天每人只吃一块饼的情况。八岁的小女儿曾把自己的饼藏起来,想等到睡前再吃,这样就不会被饿醒。他家五口人,正常情况下每月需要支出1500谢克尔左右(约3270元人民币)的生活费。但战时,单单为全家凑两顿饭,至少要花350元人民币。

烤面饼当早餐

连水都会成为"奢侈品",他曾为了购买1500升生活用水,花了大约130元人民币,而北京同样体积的自来水只要约7.5元。

可阿什拉夫觉得,向外求助有点像乞讨,直到他实在无法负担全家的食物,才下定决心在Instagram等平台发内容,却响应了了。今年4月底,在别人的推荐下,他下载使用了中国社交媒体。

这位加沙男护士在社交媒体上并没有发出绝望的呼救,他甚至"不记得自己对外界愤怒的时刻",但最普通的"生活"分享,例如破败背景下的一杯咖啡,也能让人感受到无形的分量。

而中国网友的支持与鼓励,构成了数字时代最温暖的人文图景--语言不再是障碍,时差不再是阻隔,一个个素未谋面的陌生人,用最朴素的善意跨越了地理与文化的鸿沟。

每月,阿什拉夫还能收到大约200美元捐款,只是要经过多个国内外线上平台中转,最终才能通过埃及朋友到他手中。这一支付链条也成了人间温情的见证。

中国网友一件件看似微小的举动,在战争阴霾中汇聚成了一座无形的庇护所。当加沙的苦难通过社交媒体呈现在眼前,共情本能自然而然地跨越了国界。中国网友的行动,本质上是对人类共同命运的最朴素认知--在生存与尊严面前,所有人都值得被关心。

阿什拉夫拍摄的加沙

半年多过去,阿什拉夫与中国网友分享的点点滴滴串成了深度报道,那些当下与过往的一幕幕经历,提醒我们这轮战争的苦难已经延续了两年,更不要提过去更长岁月里的杀戮与封锁。

阿什拉夫对现状感到哀伤。停火后的生活没什么实质性变化,从身边事讲,肉类价格依旧很高,一公斤鸡肉约324人民币。他控诉道:"以色列有被阻止继续战争吗?有被阻止重新轰炸吗?有任何一个国家能够强迫以色列做它不想做的事吗?"

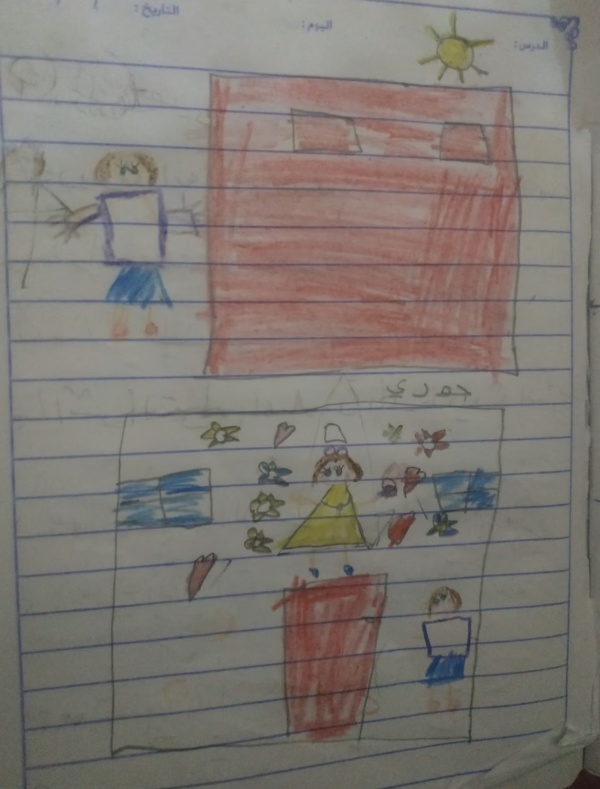

但他知道,世界依然有人在关心巴勒斯坦,比如在加沙的国际医护人员、全球的抗议活动,也包括中国网友们。他女儿画笔下的房子和花朵,是可贵的,或许每一份关怀都为呵护这份生命信念有所助力。

阿什拉夫8岁的小女儿的画

这种关心,有时也是需要条件的。在中国的互联网平台上,同情、支持巴勒斯坦人民,不用担心被扣上所谓"反犹""种族主义"的帽子。网络空间的独立自主,数字企业的独立自主,不经意间,再一次体现了其价值。

某些西方人士,霸占西方主导的那部分网络空间,讲许多关于人权的大道理,背后却是以"人权"做武器搅乱世界,很多中国网友并没有那些"理论",有传统文化中的"仁"就足矣。而巴以冲突两年来,确实把全世界标榜"维护人权"的各种组织、人物,都好好照了一遍,让"双标者"现了形。

在战火撕裂天空的加沙,一位当地人的生存希望与中国网友的善意产生了连接。这不是地缘政治的宏大叙事,而是数字时代普通人之间最纯粹的情感共鸣。阿什拉夫也在释放他的善意,希望自己能在数字世界创造价值,用劳动换取报酬,只是还没找到最合适的渠道。

中国网友的光,照亮了阿什拉夫和更多的加沙人,也同时照亮了我们自己。当战争的阴影依然笼罩加沙,这些来自亚洲另一端的微光,或许无法驱散所有黑暗,但它证明了即使在最悲惨的时刻,人性的光芒依然能够穿透一切障碍。在动荡的世界,人类最珍贵的依然是那份推己及人的善良。