2024 年中国酒店服务机器人出货量接近 50 万台,清洁机器人全球市场规模超过 80 亿美元,而仓储物流机器人更是成为亚马逊、京东供应链降本的核心力量。

这些机器人的共同点是:任务单一、场景可控并且不需要像人一样思考。所以它们跑通了商业化。甚至在部分场景里,它们的成功恰恰在于放弃模仿人类,而是成为比人类更贴近场景需求的"最优解"。比如清洁:人类的胳膊长度、关节角度和体力,天生无法覆盖大空间,而清洁机器人天生就是"为地板而生"。

那问题来了,既然非人形机器人已经能完成很多工作,为什么我们还要执着做一个昂贵、难做、量产慢、还可能"笨手笨脚"的人形机器人?

何小鹏在刚刚结束的小鹏科技日上给出了自己的答案--他最开始也是坚定的"四足"机器人派。但是在研发过程中有两个问题完全改变了他的看法:

四足机器人没有部位能装一个手,"你去问大家一个问题,现在你是一个战场的士兵,你周围有个炸弹要爆炸,你要极限选择,失去手还是失去脚,绝大部分人都选失去脚。"何小鹏举了个例子来说明"手"的重要性。

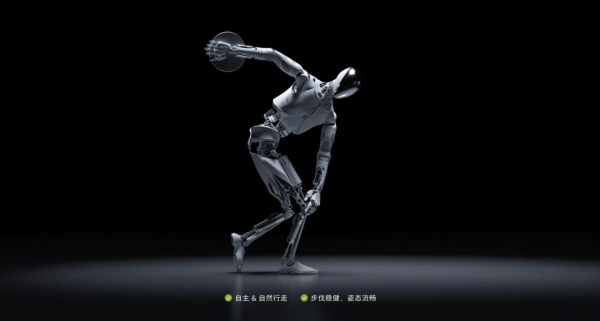

小鹏机器人丨小鹏官网

于是乎小鹏就尝试在各种奇怪的部位,比如"大象机器人的鼻子"甚至"马形状机器人的屁股"的位置加上一只手,由于效果太过诡异最终放弃。

另一个问题是,中国家庭大部分是在100平方米或者以下,任何不是人形的四足机器人转弯都是个大问题,毕竟机器人不像宠物那种柔软又有皮毛,所以每次转弯都得伤着自己或者其他家具。

因此,小鹏团队最终决定,机器人,必须得像人。

其实小鹏的机器人进化可以高度概括为什么一定要研发人形机器人:答案比我们想的更单纯,因为今天我们生活的日常环境,都是为了"人"设计的。

我们所有的门把手、货架高度、桌子宽度、楼梯跨度、电梯尺寸、操作台距离、工具手柄直径……都是"以人手的握距、手臂的长度、躯干的重心"为标准设计的。

换句话说,世界是人形接口,工具是人形操作器,而工作流程是围绕人类身体建立的。人形机器人追求的本质,是通用性。

要想让一种机器人无缝进入人类世界的各个场景,最现成的办法就是做成人类的样子。

一个通用的人形机器人,代替的并不是一个场景的工作,而是要补充未来可能出现极大缺口的劳动力。

到 2030 年,日本劳动人口可能再减 15%、中国劳动力很有可能在 2035 年达到峰值后出现回落,美国制造业劳动力缺口已经超过 800 万人,越来越多的年轻人不再愿意做护工、清洁、仓库搬运等工作。

总有一天,我们必须面对一个无论什么领域有需要各种机器人能顶上的世界。

到时候,当机器人再跟你摆烂,说"别拿我当人!我不是个人!还不行么?"你就只能告诉他:不行。