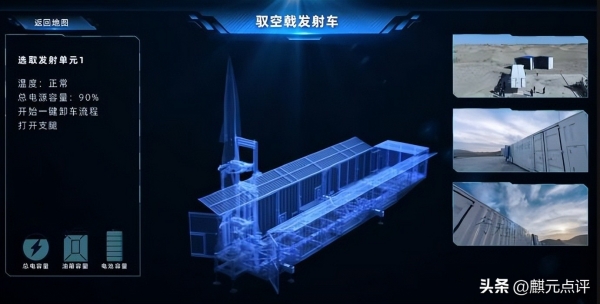

就在大家还在关注太空海报的时候,四川的一家民营企业悄悄发布了一个重磅消息:民企版高超音速导弹"驭空戟1000",射程500-1300公里,速度5-7马赫,主要针对海上高价值目标,航母也在其中。

5-7马赫即意味着拦截方的反应时间被压缩到很短,指挥口令还在路上,威胁已经到了眼前。最值得一提的就是"动力巡航六分钟",并不是像爬升下降这样的短动力阶段,而是在中段持续供能、持续机动,雷达和火控系统不能形成稳定的解算,拦截窗口不断被打破。另外,"自动识别、抗干扰、点杀高价值目标"表明了对移动舰艇进行精确打击的要求:打得准、稳、到点,减少无效投放。

民企制造导弹,人们的第一个疑问就是"可靠吗"。这家公司的基础是超音速飞机发动机,有跨界经验,还曾经做过超音速客机的规划。气动、耐高温材料以及动力系统的三座大山同时攻克,说明技术栈不是空架子。它还将产品命名玩成了"西游宇宙",窜天石猴、筋斗云、齐天大圣等等,小聪明的背后是一种敢打敢试的态度。军工圈不缺少稳重,缺少的是"敢冲"的速度。

驭空戟1000不但有新的外形,而且三层结构也增加了。第一,反航母体系又多了一个"快招"。1300公里即意味着可以对更远海域进行威慑,并且延长打击链。民企的灵活体现在小批量、多型号、快迭代上:今天的1.0,明年的2.0就是根据反馈来修改的,战术武器靠的是持续迭代而不是单一的爆款。

第二,军民融合打通了"技术通用性+场景差异化"的通道:高温材料、流场控制、燃烧稳定、算法和传感器在民用和军事领域互相哺育,民用提供试验和样本,军用提出更高的性能要求,整体的速度自然提高。

第三,民营资本的信心又被点燃起来,此类研发耗资大、耗时长、需要团队支持,过去被认为只有国家队才能完成。现在有人站出来表示"我试、我敢",愿意承担风险,这就是生产力。很多技术并不是不能做,而是没有人敢去承担,这种"敢"可以唤醒整个行业。

但是从"海报"到"成建制入列"是一条硬路,监管合规过不了关,保密体系不闭环,靶场排期、海试环境、装载平台以及发射流程都要做到"无毛刺"。量产进度、军方认证、实射记录还没有权威的披露。成本也是硬约束,高温复材的价格、电子器件的供应、天线和导引头的国产化程度等等,都会限制工程化和规模化。

舆论分成两派:一派激动地喊着"民企导弹、航母杀手、中国速度",另一派则持保留意见:"别把宣传当成交付,技术要见实射。"两种情绪都是正常的。军工研发就是越野长跑,兴奋能吸引人才和资本,谨慎能减少噪音和错误。美国的高超音速项目也曾经经历过许多波折,"暗鹰"项目拖延,试验失败,预算多次调整。赛道的难度全世界都在亲身体验,没有人可以一帆风顺地走下去。

还有一个很重要的问题就是标准由谁来制定,民营企业真正进入这个赛道之后,就必须要和"国家队"打交道,涉及的技术标准、试验大纲、质量控制、保密协议、供应链安全等方面。打通之后,民营企业可以和国家队形成"开放的闭环",开放就是允许多元主体参与,闭环就是关键路径要稳而严;如果打不通,再快也难免陷入流程之中。

战术方面,平台的问题仍然是个问号:陆基、舰载还是空射?不同的平台有不同的用法--陆基比较稳定,适合区域拒止,海基或者空射更机动、更灵活。目前还没有公开资料,作战构想也因此受到一定影响,需要时间去验证。

更关键的是它所传达出的行业信息:一个民营企业敢于在高风险、高难度的顶级赛道上亮剑,亮出参数、亮出位置。以前是少数人干大事,现在是多数人干难事。真正把手指伸进材料、流体、算法这些"冷门缝隙"的工程师不会上热搜,但是可以悄悄地把行业向前推进半步。

可以确定的是,在中国尖端技术赛道中,民营力量正加速发展,军民融合不断推出新产品,反航母组合也更加多样。国家队稳定,民企灵活,两条腿走路,这是对手最不愿意看到的局面。