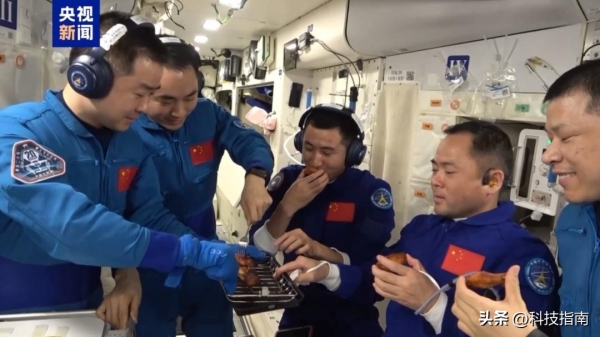

"滋滋冒油的烤鸡翅、焦香四溢的牛排,这哪是空间站,分明是太空餐厅!"11 月 4 日,神舟二十一号与神舟二十号乘组 6 名航天员在轨会师,用世界首创的热风烘烤机上演 "太空烧烤" 的画面,瞬间引爆全球舆论。从国际空间站宇航员的羡慕留言,到国内网友 "求同款烤炉" 的调侃,这场发生在 400 公里高空的盛宴,不仅展现了中国航天的硬核技术,更藏着对航天员的中式人文关怀。

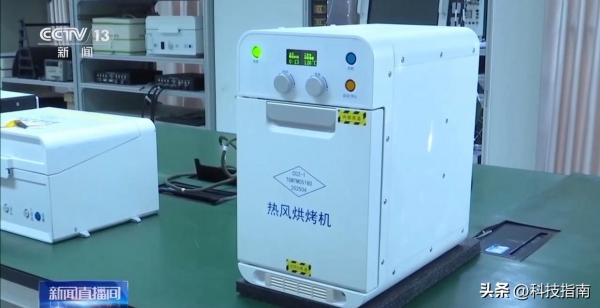

一、"太空烤炉" 黑科技:把抽油烟机装进炉子

能在微重力环境下实现 "无烟烧烤",核心秘诀藏在这台世界首创的热风烘烤机里。中国航天员科研训练中心工程师刘伟波在 11 月 4 日的专访中揭秘,研发团队的突破点在于 "反其道而行之"-- 把抽油烟机直接集成进烤炉,从源头解决油烟污染难题。

这台 "厨房神器" 的三大技术突破堪称教科书级:首先是190℃精准温控系统,将加热温度从传统的 100℃提升近一倍,实现从 "物理加热" 到 "理化烹饪" 的跨越,让食材能烤出焦黄酥脆的口感;其次是多层油烟净化技术,通过高温催化与多重过滤组合,确保油烟零排放,完全符合空间站严苛的空气质量标准;最后是磁性残渣收集设计,搭配专用烤盘与网笼,彻底解决微重力下食物碎屑漂浮的安全隐患。更贴心的是,所有航天员可接触部位均做了防烫处理,安全性拉满。

对比之下,国际空间站目前仍依赖微波炉加热预包装食品,最多只能实现 "热饭",远达不到 "做饭" 的水准。美国航天爱好者在社交平台调侃:"中国航天员在吃现烤牛排,我们的宇航员还在啃冻干三明治,这差距有点大。"

二、22 年进化史:从压缩饼干到 190 种 "太空盛宴"

这场太空烧烤,是中国航天食品 22 年跨越式发展的缩影。时间轴拉回 2003 年,杨利伟在神舟五号任务中只能食用牙膏状流食和压缩饼干,当时的航天食品仅能满足 "饱腹 + 营养" 的基本需求;2012 年神舟九号任务实现突破,自热米饭、宫保鸡丁等加热型菜品上线,让航天员终于能吃上热乎的中餐;2021 年空间站建成后,菜品数量飙升至 120 种,涵盖八大菜系,还能实现 "一日三餐不重样";如今随着热风烘烤机的加入,航天食品库扩充至 190 多种,现烤蛋糕、烤花生、烤肉排等 "现制美食" 正式登上太空菜单。

推动这一进化的,是四大核心技术的持续突破。冻干锁鲜技术能保留食材 90% 以上的营养与风味,让太空牛排口感接近地面;微重力包装设计通过特殊封口与分区,防止食物在舱内漂浮;营养精准配比针对太空失重心血管变化,定制低钠高钙食谱;而以热风烘烤机为代表的在轨烹饪设备,则彻底打破了 "太空无明火" 的限制。据刘伟波透露,团队已在研发 "太空火锅概念机",未来航天员有望在空间站吃上沸腾的火锅。

三、烟火气背后:热食是最好的 "心理解药"

"中国人无论在哪儿,都喜欢吃热饭,喜欢现做的饭。" 刘伟波的这句话,点出了航天食品升级的人文内核。在太空微重力环境下,航天员面临肌肉萎缩、心理孤独等多重挑战,而一顿热气腾腾的现制美食,不仅能满足味蕾,更能带来强烈的心理慰藉。

中国航天员科研训练中心的研究显示,现制食物能让航天员的情绪愉悦度提升 40%,睡眠质量改善 20%。此次 6 名航天员围坐分享烧烤的画面,正是这种人文关怀的生动体现 -- 从 "能吃饱" 到 "吃得好",再到 "吃得开心",中国航天的发展始终围绕 "人" 的需求展开。这种 "以人为本" 的设计理念,也让外媒发出 "太空竞赛正在变成美食竞赛" 的惊叹。

截至 11 月 4 日,"中国空间站太空烧烤" 话题在全球社交平台的阅读量已突破 50 亿次。有网友评论:"从两弹一星到太空烧烤,硬核的是技术,温暖的是人心。" 当牛排的焦香飘向星辰大海,我们看到的不仅是航天科技的进步,更是一个国家对探索者最质朴的关怀。未来,随着更多智能厨具的上线,中国空间站的 "太空厨房" 还将创造更多惊喜,把家的味道写进更遥远的宇宙征程。