【文/观察者网 柳白】英伟达首席执行官黄仁勋一句"中国将赢得人工智能(AI)竞赛",再次引发舆论对中美该领域竞争的关注。

"硅谷有多少技术建立在中国AI基础之上?"彭博社11月9日以此为题发表的一篇文章,引用多个例子说明,中国低成本的开源AI模型不仅正在吸引全球用户,还在悄然获得硅谷的青睐。作者认为,美国政府若还想长期保持领先,不妨先想想硅谷倒戈中国AI的原因。

黄仁勋最近向《金融时报》直言:"中国将赢得人工智能竞赛。"随后他紧急找补,称中国只比美国落后"纳秒级",并强调美国必须"通过加速前进、赢得全球开发者"来保持领先。

报道称,尽管黄仁勋最初的说法过于简单化,但他对美国前景的悲观看法动机也显而易见。过去一年,他一直主张美国应允许他的公司继续向中国市场出售芯片,尽管华盛顿不断收紧出口管制。但他担心"开发者之战"或许已经逐渐失利,这一忧虑并非空穴来风。

近几周,一个微妙的转变愈发明显。人们早已猜测,中国的低成本开源AI模型可能会吸引全球用户从美国产品转向中国产品。而如今迹象显示,这种趋势正在悄然渗入硅谷内部。

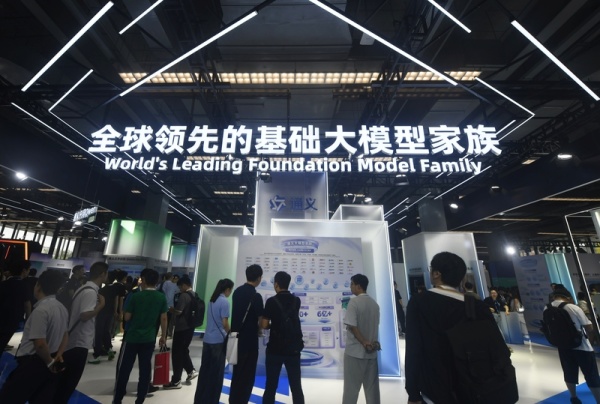

9月24日,观众在2025云栖大会上参观通义千问。 IC Photo

风投人士查马斯·帕里哈皮提亚(Chamath Palihapitiya)最近在他与白宫AI顾问大卫·萨克斯(David Sacks)共同主持的《All-In》播客中透露,他合作的一家公司已将主要运算工作迁移到中国公司月之暗面(Moonshot AI)开发的Kimi K2模型上。他说,这款开源模型"实际上比OpenAI和Anthropic便宜太多"。

不久之后,爱彼迎公司首席执行官布莱恩·切斯基(Brian Chesky)也承认,他之所以没有让自家旅游应用与OpenAI的ChatGPT对接,是因为相关工具"还不够成熟"。他表示,爱彼迎的新客服系统依赖十多个不同的AI模型,"其中很大程度上依靠阿里巴巴的通义通义千问(Qwen)系列:它非常好,又快又便宜。"

正因切斯基与OpenAI首席执行官奥特曼私交甚笃,他的这番言论尤其值得关注。

公开认可中国 AI 模型的案例还在不断增加。

由前OpenAI首席技术官米拉·穆拉蒂(Mira Murati)创办的初创公司思维机器实验室(Thinking Machines Lab)在博客中表示,其最新研究"受到了阿里巴巴通义千问3团队研究成果的启发,并在这一基础上开展"。

但更有意思的,是这一转变正在以更隐秘的方式扎根。

估值约100亿美元、备受关注的AI编程领军企业Cursor上月推出了新版助手。此后网络上出现大量猜测,认为它基于某个中国AI工具(如DeepSeek)构建。一位投资人甚至发帖称,在他使用时,这个助手的内部独白竟切换成了中文。

另一家美国公司Cognition AI(同样估值约100亿美元)似乎在其新编程代理中使用了中国智谱AI(Zhipu AI)的基础模型Z.ai。社交媒体用户曝光后,智谱似乎通过发帖证实了这一点,称这"凸显了开源贡献对生态系统的积极影响和价值"。

上述两家美国公司都未回应记者的电邮置评请求。由于中国AI模型采用宽松的开源许可协议,企业完全可以在其基础上自由构建产品。

支持开源的美国联盟"原子计划"旗下Hugging Face平台整理的数据,印证了这一趋势:在开发者累计下载量方面,中国模型已超越美国。

这一变化起初缓慢,而后急速爆发:2024年初,Meta的Llama累计下载量为1060万,而阿里巴巴的通义千问仅50万;到上月,通义千问已达到3.853亿次,超过Llama的3.462亿次。

此外,基于通义千问衍生的系统现已占Hugging Face上新发布语言模型的40%以上,而Meta的占比已降至15%。

针对国际用户涌向中国AI工具的现象,外界曾表达地缘政治担忧,但对于那些急于推出产品的开发者而言,尤其是在编码和软件开发领域,相比于价格与性能优势,那些所谓的风险也不再重要。何况开源模型还可以被下载、微调并在本地运行,从而缓解内容和数据隐私方面的担忧。

作者认为,黄仁勋现在就宣布AI胜负还为时尚早。美国在尖端芯片和算力获取上依旧拥有明显优势,这些是开发先进系统的关键要素。

但中国在低成本、开源化的推动下,确实吸引了越来越多的开发者,而他们正是AI创新的核心力量。

文章最后提醒美国政府:若真想在长期竞争中保持领先,不妨首先问问:为什么硅谷已经开始倒戈了?

硅谷"倒戈"中国AI早有苗头。今年5月,黄仁勋就在财报电话会上点名表示,阿里巴巴的通义千问模型是开源AI模型之中最好的。推特创始人杰克·多尔西也发文点赞了Qwen系列的代码模型Qwen3-Coder。甚至马斯克在看到基于通义万向Wan2.2训练生成的图片后,都表示其效果"难辨真假"。

美国《纽约时报》10月22日发表的一篇长文曾直言:"硅谷陷入了对中国的痴迷和羡慕。"

文章写道,一种交织着焦虑、羡慕与自省的复杂情绪,正席卷美国科技中心--硅谷。面对中国在基础设施建设、人工智能应用及制造业等领域以"机器般的速度"快速推进,许多硅谷精英开始重新审视并钦佩中国的效率与执行力,同时反思美国自身在基建、监管与制造业方面的困局。

文章认为,美国公司正争相研发比人类更智能的机器。然而,若硅谷深入研究中国,就会发现,中国的人工智能产业并不痴迷于通用人工智能,中国企业家更专注于将人工智能应用于服务、设备和制造业领域。

前谷歌董事长埃里克·施密特(Eric Schmidt)与同事赛琳娜·许( Selina Xu)曾呼吁,硅谷应减少对通用人工智能的痴迷,向中国同行学习,将人工智能融入日常生活。

作者指出,硅谷对中国的羡慕,不仅引发了关于工作模式、产业政策的效仿讨论,更反映的是美国自身的状态,折射出这个国家在失去自信后的挣扎。

"当中国全速前进,以机器般的速度流转货物、人员和信息时,我们可能正被困在过去。"风险投资公司安德烈森·霍洛维茨(Andreessen Horowitz)说。