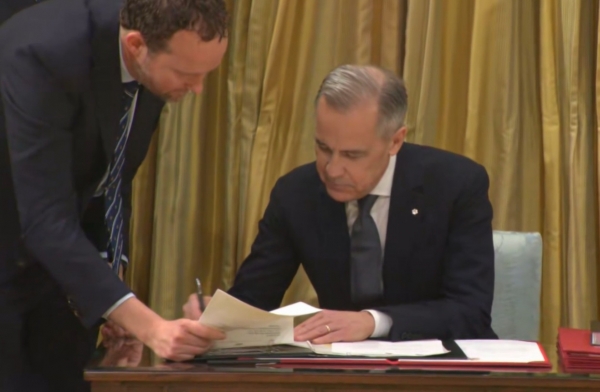

10月31日,加拿大总理卡尼与中方举行了自2017年以来两国首次正式元首会晤。

在会议后,卡尼难掩喜悦之情,直接在社交媒体上直言这是中加关系的"一个转折点",并称会晤的结果非常好。

这句简洁的报喜,背后是长达八年的疏离与试探,更是一个信号:在经历了漫长的迂回之后,加拿大终于在外交上完成了一次务实的校准。

而我们如果要理解此次会晤,为何被称为"转折点",就必须回顾那段失落的八年。

中加关系并不是一直这么僵硬。

曾几何时,两国经历了被广泛誉为的"黄金十年",经贸与人文交流可以说空前热络。

然而,第一个转折,大致从2017年前后开始,加拿大政府主动卷入了当时日益激烈的中美大国博弈,一系列基于意识形态和阵营划分的决策,取代了原本务实的双边交往。

随之而来的,就是中加关系的螺旋式下降。

双方政治互信被严重侵蚀,高层交往几近冻结。

原本畅通无阻的人文交流渠道也变得梗阻,教育、科技等领域的合作被蒙上阴影。

更直接的是经贸摩擦的加剧,从5G网络建设到关键矿产投资,商业决策被过度政治化,使得两国企业都成了地缘政治的牺牲品。

这八年,对中加两国而言,可以说是机遇流失的八年,也是一段本可避免的战略弯路。

那么,是什么原因,在2025年10月的这个时间点,促使加拿大"想通了"呢?

答案不是什么某种顿悟,而是冷酷的国际现实施加的三重强大压力,让卡尼政府不得不做出务实的抉择。

第一重压力,就是来自南方邻国的"贸易战"。

特朗普政府的贸易保护主义大棒,可以说结结实实砸在了最亲密的盟友加拿大头上。

对加拿大钢铝乃至汽车产品征收的高额关税,无异于一场经济领域的"地震"。

这彻底动摇了美加互信的传统基石,让加拿大意识到,在"美国优先"的绝对逻辑面前,传统的盟友关系并非免于风雨的庇护所。

与最大贸易伙伴的关系骤然紧张,迫使加拿大必须紧急寻找经济的"备用出口"和"减压阀"。

第二重压力,则是与第二大贸易伙伴中国持续贸易摩擦的切肤之痛。

当政治关系的寒意传导至经贸领域,加拿大的农业、畜牧业首当其冲。

以油菜籽产业为例,中国市场的暂时性受阻,让加拿大西部数以万计的种植户承受了直接的经济损失。

这些损失不是纸面上的数字,而是选票和民生。

卡尼政府清楚地认识到,同时与第一和第二大贸易伙伴陷入"两线作战",对于一个严重依赖贸易的国家而言,是难以承受的战略困境。

第三重压力,是国家发展战略的觉醒。

面对一个不可预测的美国,卡尼政府提出了将"非美出口翻倍"的宏伟目标。

这一目标的本质,是推动贸易多元化,降低对单一国家的过度依赖,这是加拿大经济安全的长期保障。

而要实现这一战略转身,体量巨大且与加拿大经济高度互补的中国,无疑是最现实、也是最无法绕开的选择。

此次历史性的中加会晤,并非一蹴而就。

在10月31日之前,一系列精心铺垫的信号已经为破冰创造了必要条件。

就在APEC峰会召开前一周,加拿大官员在10月23日的记者吹风会上公开表示,卡尼正寻求与中方建立"战略关系"。

这一正式表态,为后续的会晤定下了积极的基调。

与此同时,中国驻加拿大大使王镝也通过社交媒体释放出明确信号,他指出加拿大若取消对中国电动汽车的关税,将"迎来双边关系改善的春天"。

这一来一往的隔空互动,展现了双方都在相向而行,寻找解决问题的具体抓手。

在地方层面,破冰早已开始。

就在不久前,加拿大重要的农业大省萨斯喀彻温省的省长率团访华,恢复了中断已久的地方交流。这条"地方先行"的路径,绕开了复杂的中英政治叙事,直指两国关系最实质的根基--实实在在的商业利益与民间往来。

这些密集互动,共同构成了一幅完整的拼图:和解,已是水到渠成。

当然,将一次成功的会晤定义为"彻底和解"的全部,显然为时过早。卡尼政府面临的挑战依然严峻。

最大的外部变数依然来自美国。

《华尔街日报》等媒体已犀利地指出,美国"肯定会破坏"中加之间任何可能的大规模协议。卡尼政府在推动对华合作的同时,必须小心翼翼地权衡其与华盛顿的关系,这无异于一场高难度的外交走钢丝。

而在加拿大内部,对华关系始终是一个高度敏感的议题。

尽管商界和农业团体迫切希望改善关系,但部分政治势力和舆论场中固有的意识形态偏见,仍可能成为阻碍双边关系深化发展的暗礁。

如何凝聚国内共识,将是卡尼政府接下来必须面对的课题。

10月31日的这场会晤,其标志性意义不容低估。

它意味着,在经过八年的迷茫与挫折后,一种基于国家利益的务实主义正在加拿大回归。卡尼总理所说的"距离不是解决问题的方式",恰恰点破了过去数年对华政策的核心谬误。

当中加两国同意"恢复重启各领域交流合作,推进解决彼此关切的具体经贸问题"时,他们修复的不仅仅是一段双边关系,更是在为一个充满不确定性的全球局势,注入一份可贵的确定性。

八年曲折,终回正轨,这次务实的转身,对加拿大自身,对亚太地区,乃至对全球格局,都是一个值得欢迎的积极信号。