2025年10月,一件看似"党务"层面的事,忽然成了全台社会舆论的焦点。短短一周内,国民党收到了869份新的入党申请,光高雄就有100人缴清终身党费。

这波入党潮背后,可不仅仅是对某个政党的偏好,更像是台湾社会在两岸议题上的一次静悄悄的"心态转弯"。而洪秀柱的公开"促统"立场,又在这场转变中添了一把火。

表面平静,实则暗流汹涌,从政党路线到社会情绪,一场新的政治重构正在悄悄展开。

变化不是凭空出现,入党潮背后藏着现实焦虑

别看这869人听起来不算什么,但如果细看就会发现不少细节耐人寻味。高雄是传统绿营地盘,如今却有上百人主动选择蓝营,说明风向变了。

而且不只是南部,北中部地区的入党申请也在增加,更加说明这不是个别现象。

从年龄结构来看,年轻人比例不高,中老年群体是主力军。这部分人往往经历过两岸关系的起伏,对现实感知也更直接。经济压力、社会焦虑、对未来的迷惘,都是他们做出选择的真实动因。

岛内选民的"政治认同"正在发生微妙变化,是在向"务实选项"靠拢。换句话说,谁能带来稳定和出路,谁就可能赢得支持。

而这波变化,与民进党执政下的种种困境息息相关。物价涨幅居高不下、房价压得年轻人喘不过气,就业不稳,旅游业因两岸紧张持续萎缩,现实问题才是选民心头的"痛点"。

民进党政策失温,给了国民党喘息的空间

表面上看,政党支持度的波动是选举周期的常态,但这次不一样。不仅是选民情绪的问题,更是政策本身出了问题。

民进党政府一边喊着"抗中保台",但在经济管理上却没拿出有效解方,特别是对中小企业和基层民众几乎无感。

年轻人找不到工作,房子买不起,连租房都有些吃力,岛内的"青年失落感"在社交平台上蔓延。长期的两岸对立也让旅游业和服务业苦不堪言,尤其是靠陆客生意吃饭的中南部,更是感受深刻。

这些压力叠加在一起,产生的情绪正是国民党重新获得部分支持的关键背景。

而郑丽文上任党主席之后,大刀阔斧改革党务架构,特别是推动青年参与、整合网络资源,也确实让国民党在岛内的存在感有所恢复。她的风格不按套路出牌,反而切中了部分选民对传统政治的厌倦感。

洪秀柱的"促统"表态,是战略选择

11月初,洪秀柱在公开场合提到"统一是历史趋势,不能回避",这番话一出,岛内舆论又炸了锅。

支持者觉得她讲出了现实,反对者则批她"站错边"。但无论立场如何,不可否认的是,她把一个长期被边缘化的话题重新拉回了公共视野。

更有意思的是,她的这番表态,在党内也引发了不小的分歧。深蓝派自然拍手叫好,但本土派则显得谨慎。

对他们而言,统一议题始终是把双刃剑,用不好容易失分。但从策略上看,这种主动出击、制造议题的做法,也确实给国民党带来了新的话语空间。

党内的争论,其实反映了一个更大的问题:面对两岸关系的现状,继续维持模糊立场,还是主动提出清晰方向,这是一项关乎政党定位的根本选择。

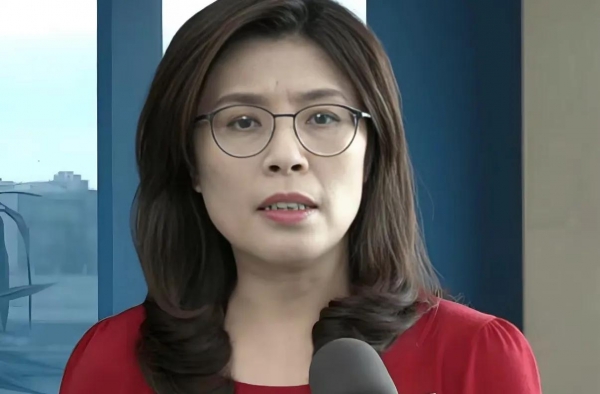

郑丽文在接受采访时强调,"国民党要有自己的两岸主张,不能再被动应对",这说明党内高层已经意识到,台海局势已无法靠"维持现状"来维稳,必须有明确战略定力。

融合在一步步深化

再看大陆政策的变化,过去几年持续推进的"融合发展",其实已经在不少台湾民众生活中悄然落地。

ECFA下的优惠政策、各地对台创业补贴、就业便利化政策,这些真实存在,也在慢慢改变一部分人的认知。

尤其是台商,很多人在大陆耕耘多年,对统一并不排斥,反而更期待稳定的政策环境。

一部分年轻人也选择到大陆创业、就业,认为那边机会更多、发展空间大。这种流动和互动,本身就是一种"非制度化的融合"。

国台办近年来推出的一系列"惠台措施",虽然在岛内媒体上常被忽略,但在实际操作层面确实有不少人受惠。而近年来两岸婚姻数量虽有起伏,但总体保持稳定,说明社会连接并未断裂。

这些看似不起眼的变化,其实就是统一进程中的"软实力"。与其靠喊口号,不如靠时间和成效来证明可行性。这种政策节奏和战略耐心,正是大陆方面的长期布局。

国际博弈复杂,但台湾社会也在重新找回自己的判断

外部环境的变化,也是这波政治风向转变的隐性推手。美国对台军售不断升级,台当局却要为此埋单。每次军购金额上亿,民众却要面对财政吃紧、社福缩水的不安,时间一长,难免开始思考:这条路走得下去吗?

日本、东盟这些地区国家,表面上支持所谓"印太安全",背后却都在加强与中国的经贸联系。这种对比,让台湾社会一部分人意识到,国际承诺靠不住,真正能让生活安稳的,还得看自己的选择。

而国民党这波入党潮,恰恰反映了台湾社会内部的这种"再思考",逐渐从意识形态中抽身,转向对现实利益的关注。这也是为什么这批新党员多为基层、务实型群体。

统一话题,是被逐步拉回"现实问题"的讨论范畴,这才是真正值得关注的转变。

这场由869人入党带起的涟漪,也许只是个开始。台湾社会的政治选择,正在从情绪化走向务实,从对抗走向思考。从洪秀柱的表态,到郑丽文的改革,再到民众的脚投票,统一这件事,正在以一种更安静但更坚定的方式,走进岛内的主流讨论场。