10点15分,海面风平浪静,四艘中国海警船进入钓鱼岛附近海域,队形整齐、航速平稳;11点45分左右转头离开,全程被日方监视。第二天,日本内阁官房长官木原稔拿所谓的"证据"通过外交途径向中国提出"严正抗议",中国当场予以拒绝。外交部发言人毛宁表示:中国在自己的领海巡航执法是正当合法的,不接受无理交涉并提出反交涉。

谁在海上、做了什么、什么时候进进出出,日本媒体几天之内就给出了时间线。最重要的是,这不是突发情况,而是常态化的管理措施之一。今年中国海警在钓鱼岛海域巡航了334天,几乎全年都在岗;去年11月到今年5月连续216天没有间断过,是2012年以来的新高。5月3日又出动了舰载直升机,迅速处理了日本右翼分子驾驶民用飞机非法进入钓鱼岛领空的情况,海空一体化的压制能力十分明显。

直接来讲,现在的钓鱼岛海域已经成了中国海警的"掌中地图"。树立起执法的权威性,对方就只能后退了。今年公开的画面里,海警巡航、喊话、驱离一共出现了五次以上。日本方面的反应大多是"表示担忧",大部分时间里都是装作看不见。只有两次声音较大:"三加丸"号渔船被驱离,"三加丸"号渔船被驱离,一架民用飞机闯入领空。其他的一些则轻描淡写地。

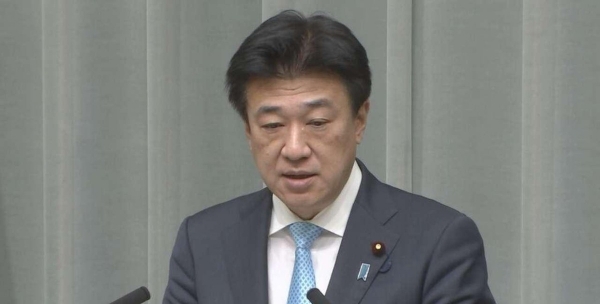

但是这次却不一样,没有对峙、没有扣留、也没有驱赶日本渔船,仍然是常规巡航,但是日方却把措辞抬到了"严正抗议",分量仅次于"强烈抗议"。石破茂内阁时期,官房长官林芳正也曾对中国的政策表示过反对,但是大多是普通的抗议,并且大多集中在东海油气田、网络言论等话题上;高市早苗上台之后,新任官房长官的语气也变了,开始把钓鱼岛作为重点来抨击,连常规巡航都要挑刺。此次"罕见上纲"不免让人联想到议题转移:将公众的注意力从引发争议的"台海有事"转移到更容易煽动情绪的领土问题上。

教科书式的转移套路非常清楚,把日常生活中发生的动作包装成"异常动向";高位官员再把语气抬高,营造出一种"紧迫感";再引入第三方放大回声。这次第三方来得很快,不到24小时,美军高层在东京接受采访时为高市早苗涉台表态背书,表示"理解她深切的担忧"。更早前的一天,在韩国他公开表示"用核潜艇来对抗中国是自然而然的选择",并且希望韩国建造的核潜艇能承担起"对抗中国海军"的任务。加一点火,火苗就冒了起来。

改变局面的,是掌握规则、控制风险的人。中方的节奏很明了,事实方面有人、有船、有天数;法理方面强调执法的正当性和合法性;行动方面巡航常态化、海空一体化。日本的空间越来越狭小:提出抗议,收回已经失去的东西;想要做切题的对话,却又不想脱离政治的操纵。僵持下去只会产生大量的噪音,对于实现实际的利益并没有太大的帮助。

这次巡航的时间是10点15分进,11点45分出,两道刻痕比较干净利落。按照规定巡航、依照法律执法,这就是态度,也是声明。中方表述直接--正当、合法;对于日方的"严正抗议",当场予以驳回,并进行反交涉。信号很清晰:对于钓鱼岛的主张和控制上,不模棱两可,也不退让。

那日本为何会改变措辞呢?从现实的角度来看,是由于国内的政治需要。高市早苗提出"台海有事"的说法引发争议,社会撕裂感越来越强,把聚光灯打到钓鱼岛上更容易形成短期的一致情绪。另外还有一种对外展示的姿态,向盟友表明自己在前线。一句"理解"并不等于介入的决心和成本已经到位,搞不清楚这一点,误判就会出现。

自2012年起,钓鱼岛海域的博弈由紧张刺激转为有条不紊。意志更稳定、执行更有序的一方就掌握主动权。334天并不是冷冰冰的数字,它是巡航频率、反应速度、执法能力和危机处理的可预期性的一种体现;216天的连续记录就相当于一条无声的海上界线,在对方雷达上不断地描画着,无法抹去。

然后就是"严正抗议"出现的频率。外交用语要把握好分寸,否则轻易上纲只会降低信誉。这次日本方面提高了声调但是没有实质性的手段:没有查扣、没有对峙,更不用说"危近"了。高调喊完之后,面对中方的明确拒绝,反而下不来台。从长远的角度看,这对它外交上的信誉是不利的。一边挑拨中韩关系,一边让韩国"承担起责任来"。东亚是连体的产业链和生活圈,巨浪一来,先是成本上涨,然后是信心下降。

巡就巡,回就回,沟通渠道要保持畅通。海面稳了、人心稳了,才是对普通百姓、对企业、对港口和渔场最实在的安全感。