网上吵翻了天,好像统一的大局已定,甚至有人已经开始畅想怎么管理,这种热情,是不是有点一厢情愿了。

大家都在讨论收回哪四样东西,仿佛这是一张购物清单,勾选完毕就能万事大吉,但问题是,这根本不是一场交易,而是一场心理的角力。

有人评论说,只要把领土、领空、驻军、外交这四根柱子拿到手,台湾就稳了,我看到这种想法,真的觉得过于天真,你拿走的每一寸,都可能撕裂对方的情感。

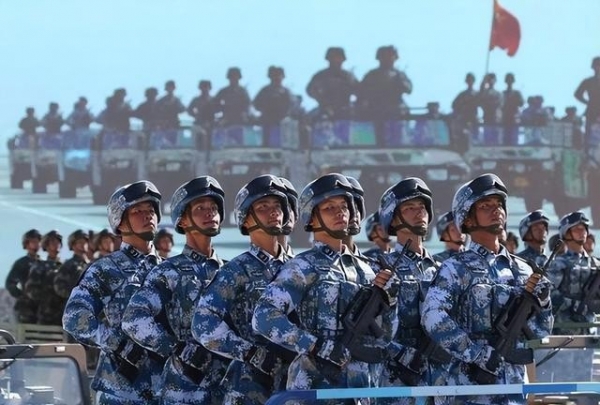

第一样,所谓的领土主权,听起来天经地义,台湾海峡,连接着东海与南海,战略位置极其关键,2024年解放军的巡航越来越密,就是在宣示这一点。

可换个角度想,那片海域,对岸2300万人视之为家门口的池塘,你突然要在池塘中央建起岗哨,他们心里的滋味会是怎样,高雄港和基隆港的货轮,2023年吞吐量超过15亿吨,它们习惯了自由航行,新的规则会带来繁荣还是束缚。

如果是我,看着每天在家门口巡逻的陌生舰队,心里恐怕不会只有安全感,更多的是一种无形的压迫,这种情绪,难道不需要成本吗。

第二样,领空制空权,更是敏感,2024年,美军飞机屡次"路过"台湾空域,每一次都挑动着脆弱的神经,我们接管,是为了杜绝这种挑衅。

但对岛内民众而言,头顶上的飞机从美军换成了解放军,那种被笼罩的感觉真的消失了吗,还是说,只是换了一种不安,2023年他们统计外军"骚扰"上百次,统一后,我们的巡逻会不会被他们计入新的"骚扰"日志。

航空业的成本或许会降,票价可能更便宜,可自由呼吸的空气,又该如何定价呢,这是一个直击灵魂的拷问。

第三样,解放军的驻防权,我们说这是为了防御外患,不是干涉内政,香港的例子被反复提及,说驻港部队低调得像隐形人。

然而台湾不是香港,它的社会生态和历史记忆完全不同,驻军这枚棋子落下,在一些人眼中,究竟是定海神针,还是插在心口的一根刺,军营周边的经济或许能被带动,但人心的围墙,又该如何拆除。

我们不妨设想一下,当军营的围墙在田野间建起,它隔开的仅仅是军事禁区吗,还是隔开了两种截然不同的认同感。

第四样,外交话语权,这似乎是最没有争议的一项,台湾每年耗费几十亿美元维系的所谓"邦交国",在2023年已经掉到了12个,这笔钱,确实花得冤枉。

可你有没有想过,对他们中的一些人来说,那是他们在国际上唯一的"名片",即便这张名片单薄又昂贵,剥夺它,等于抹去了他们作为一个独立政治实体的最后幻觉。

省下来的钱可以用于民生,这笔账谁都会算,但身份认同的失落感,又岂是金钱能够弥补的,当他们只能在中国这面大旗下参与国际事务,那种感觉是荣耀还是吞并。

这四样东西,每一样都像一把手术刀,我们想用它切除病灶,可操刀的手稍有不慎,就可能伤及健康的肌体,甚至割断情感的动脉。

统一后台湾的日子怎么过,我们设想得很美好,台积电对接大陆市场,供应链更稳,订单翻倍,2024年大陆芯片需求占全球三成,这块蛋糕太诱人了。

但硬币的另一面呢,那些依赖向欧美出口的台湾中小企业怎么办,一个"融合基金"就能让它们顺利掉头,在内地的汪洋大海里找到新航路吗,2023年对大陆出口占四成,这恰恰说明了依赖性,也埋下了风险。

生活方式不变,社会制度保留,这承诺听起来很动人,台北的里长继续管着社区的垃圾分类,阿美依然可以组织邻里活动,一切仿佛照旧。

可最大的改变,是看不见的,是空气里的氛围,是人心里的堤防,2024年的海峡论坛上,两岸青年一起玩音乐,觉得彼此很像,但音乐节结束,回到现实,那道无形的墙依然存在。

历史课本必须改,这是共识,但怎么改,谁来编,讲郑成功收台,讲抗日战争,这些共同的记忆,在被"去中国化"教育了几十年后,还能否唤起共同的情感。

啃下硬骨头,这话说得轻松,外部干扰,美国2024年超过20亿美元的军售,日本的虎视眈眈,这些都不是一纸协议就能消除的,制裁的大棒随时可能挥下。

台湾社会,一个2300万人拥挤在3。6万平方公里岛屿上的高度现代化社会,城市化率超过八成,它的运转极其精密,任何一个环节的失序,都可能引发连锁反应。

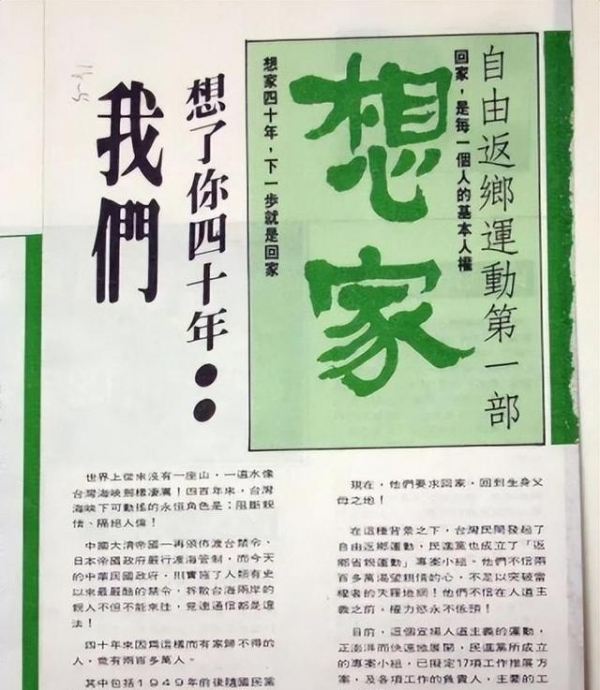

统一,绝非是把一个走失的孩子领回家那么简单,他长大了,有了自己的想法,甚至对家有了陌生的感觉,刘铭传当年的遗憾,是国力不济的悲歌。

今天我们强大了,但强大的力量,更需要匹配强大的智慧与耐心,这不是一场征服,而是一场回归,回归的路上,需要铺设的不仅是铁路和桥梁,更是人心的道路。

那熟悉的夜市烟火气,最终能否与大陆的山河壮阔真正融为一体,取决于我们拿走那四样东西时,留下了什么,是尊重,是理解,还是一个冰冷的框架。