二十五岁,别人忙着打卡996,他在庙里敲钟;别人挤早高峰,他在大殿扫地拖地;别人年底写KPI,他在佛前点香油。

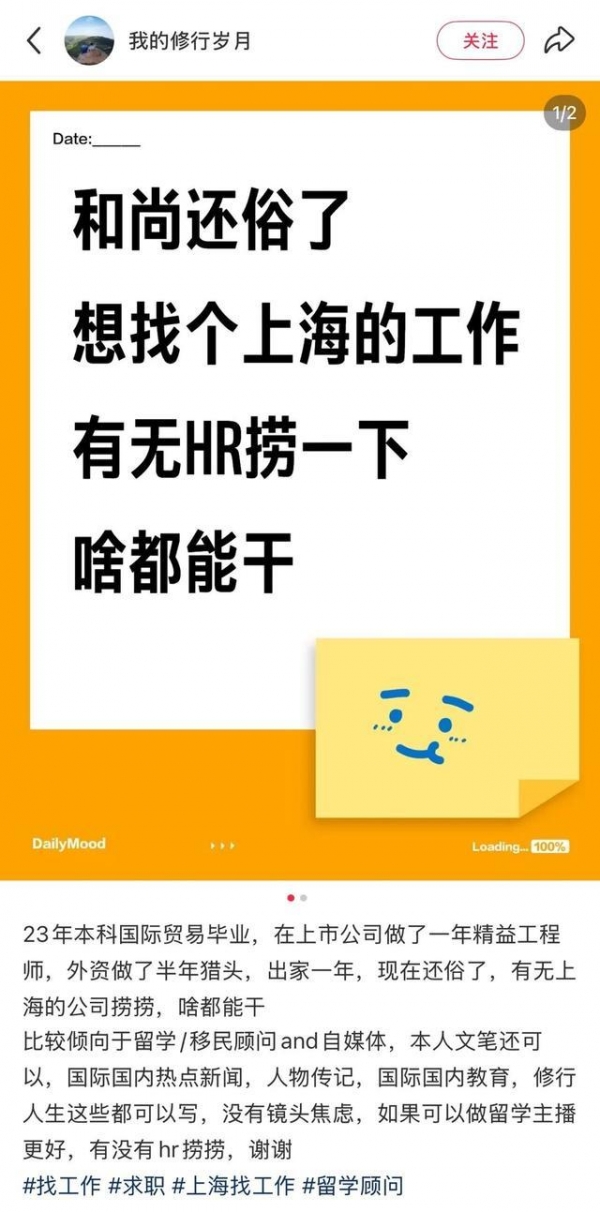

四年,从格子间干到青灯古佛,从猎头到和尚,再到重新投简历--这事儿放谁身上,都像是开了个荒诞又真实的玩笑。

HR的眉头皱得能夹死蚊子:

"出家两年,简历空档怎么解释?"

嘉翊倒也老实,"学打坐,学扫地,学每天五点半起床。"

HR继续追问,"那技能转化到什么岗位?"

他顿了顿,冒出一句:"情绪稳定,算吗?"

没料到,情绪稳定这四个字,居然值钱了。

2024年,招聘网站给出一串数字:能写"禅修""正念"的人,比去年多了12.3%。

心理疗愈公司直接抛出offer,岗位叫"正念导师",工作内容是把敲钟变成解压音频、把打坐改成十分钟工位操,按时计费。

月薪一万二,另加用户打赏。

老板的原话是--"现在年轻人不缺信息,缺的是松一口气的地方。"

寺庙那头也忙着升级。

灵隐寺招新媒体运营,起薪八千,要求"会拍短视频"。

大佛寺干脆开"职场禅修课",周末两天一夜,管饭,学费两千八。

报名页面挂着标语:

"打工人,来抱抱自己。"

嘉翊回城那天,背着一只素色布袋,里面一条僧袍、一本《金刚经》、还有一台旧GoPro。

租在五羊邨握手楼,单间九平米,月租一千三。

第一晚,隔壁情侣吵架到凌晨三点,他戴耳机听雨声App睡着。

第二天起床,拍了一条45秒的短视频:教人在地铁上如何"三十秒静心"。

点赞3.2万,评论最高赞一句:

"哥们,地铁就是我的寺庙。"

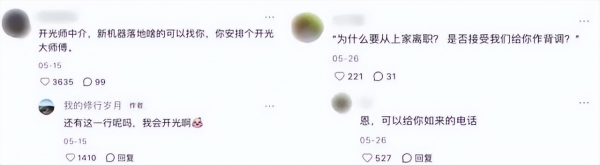

小红书的私信塞爆了,MCN甩来合同,保底月流水六万。

他回得官方又冷淡:不接广告,随缘更。

流量没断,粉丝反而涨到五万。

原因很简单--大家看多了滤镜美人,头一次看见一个真真实实的"前和尚",在城中村吃隆江猪脚饭。

父亲那边的反应,比地铁早高峰还堵。

电话挂得很干脆:

"你把书读完了,又去当和尚,现在又回来当网红?!"

嘉翊没回嘴,只说一句:

"我只是想先把自己弄清楚。"

弄清楚了吗?

白天做咨询,每小时收二百九十九,预约排到两周后。

夜里剪视频,剪到凌晨两点。

偶尔,他会回到庙里上香,不挂单、不拍照,烧三支香就走。

没人认出他,僧值师父看到他,还是那句--

"回来喝茶?"

"改天,地铁末班车快到了。"

故事到这儿,没有金光闪闪的成功学,也没有逆袭打脸。

他只是把"出家"从一条断档缝成一条新路:

把木鱼声换成降噪耳机,把晨钟暮鼓换成日程提醒,把"布施"换成"付费咨询"。

说到底,年轻人绕了一大圈,不是想逃,只是想把心率降回正常档。

简历上那行"寺庙修行"不再是黑洞,反而成了溢价标签。

智联数据显示,"复合灵性人才"平均薪资高出同行23%。

最搞笑的是,有家互联网大厂在招"生活体验官",条件里写了:

"有特殊人生经历者优先,僧人背景加分。"

嘉翊没投那份简历。

他的理由挺朴素:

"我不想再被标签卖一次。"