辛辣的诱惑,很多人戒不掉。可对血栓患者来说,这口"火",可能不是滋味,而是隐患。医生发现,持续吃辛辣食物的血栓患者,不到半年,血管竟然会出现6种变化。这不是吓唬人,而是血管真实的"情绪反应"。

是不是有人要问了,辣椒不是抗氧化吗?怎么还会影响血栓?吃点辣的,真能惹出血管事儿?再说了,东南西北都有嗜辣人群,难道都得血栓?

这事还得分人、分量、分场合看。辣,不是原罪,但对某些身体状况,它确实是"火上浇油"。

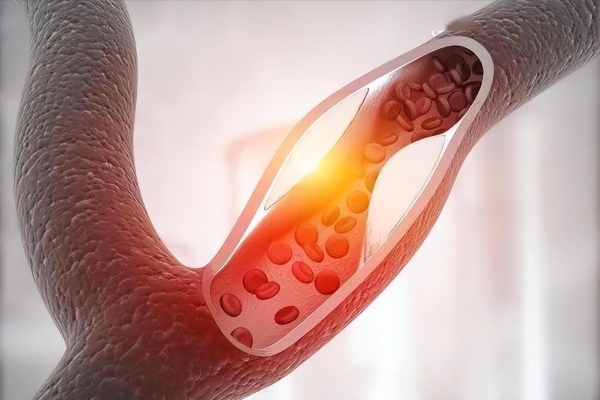

血栓是什么?简单说,就是血液里多出来一坨不该有的"泥巴",堵在血管里,像城市水管里卡住的塑料袋,不动还好,一动就出事。

而这团"血中异物",最怕两种刺激:一种是血管突然收缩,一种是血液黏稠加剧。辛辣食物,恰好都撞上了。

人一吃辣,身体会分泌大量儿茶酚胺,比如肾上腺素,这些物质让血管收紧、心跳加快,本来就狭窄的血管更"紧绷"。

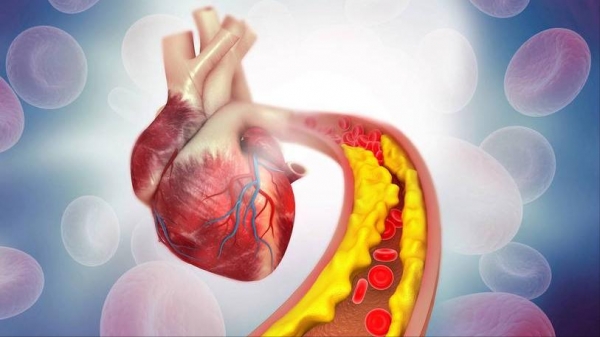

就像一根原本就塞了东西的水管,再拧大水龙头,风险就来了。特别是那些有动脉粥样硬化的人,血管内壁已经坑坑洼洼,稍一刺激,血块就可能脱落,堵到哪儿算哪儿。

第一个变化,是血管弹性下降。辣椒里的辣味成分--辣椒素,虽说能促进血液循环,但对血栓患者,它会诱导交感神经兴奋,长此以往,血管壁就像被拉紧的橡皮筋,一点弹性都没了。弹性差,血流就紊乱,血栓更容易"安家落户"。

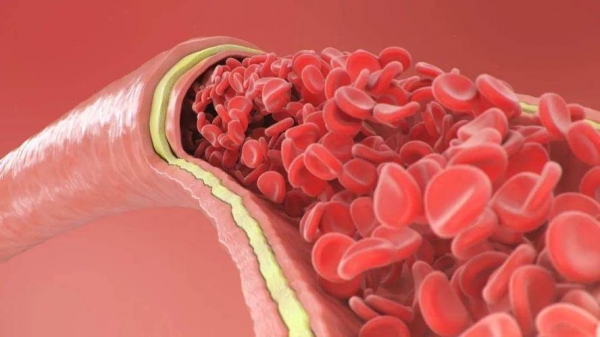

第二个变化,是血液黏稠度升高。有研究指出,高辣饮食会引发短期内白细胞、血小板活性提升,血液变得像"老酸奶"一样稠,流动速度下降。

这对血栓病人是双重打击,血流慢,血块不易被冲走,反而更容易扩大。

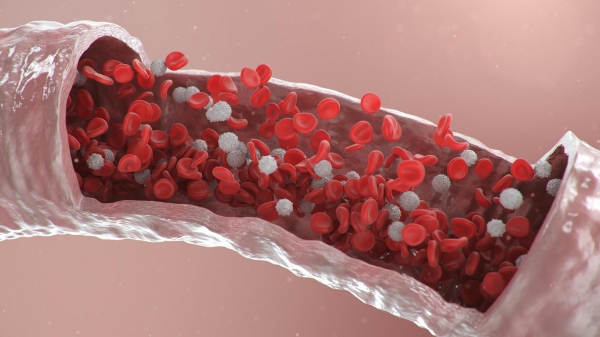

第三个变化,是血管内皮功能受损。内皮细胞是血管的"瓷砖表面",辣味食物长期摄入后,可能诱发炎症反应,导致内皮细胞受损,血管内壁变得粗糙,就像墙皮起皮、裂缝越来越多,血栓更容易附着。

第四个变化,是血管炎症反应增强。辛辣食物会刺激胃肠道,同时引发全身性轻度炎症反应。

中老年人尤其敏感,体内本就处于慢性低度炎症状态,再来点辣椒粉,就像往快着火的草堆上丢火星,局部炎症迅速加剧,间接影响血管通透性和稳定性。

第五个变化,是血压波动加剧。辣味会刺激交感神经,诱发暂时性的血压升高。

虽然年轻人吃辣后心跳加快可能感觉"通了",但对血栓患者来说,一次高血压波动就可能让血栓脱落,造成严重后果。而且长期血压波动,也会进一步损害血管内皮,加速动脉硬化。

第六个变化,是血管痉挛频率升高。尤其动脉系统,像脑动脉、冠状动脉,对温度和刺激特别敏感。辣椒带来的刺激会让血管痉挛频率增加,血液供应变得不稳定。

特别在寒冷季节,吃完一顿烧烤火锅,血管一收缩,可能就触发脑供血不足,甚至更严重的后果。

当然了,不是所有人吃辣都会出问题。关键在于个人体质、血管状况,还有吃辣的"方式"。有些人吃辣搭配高脂肪、高盐饮食,这一锅下肚,血脂、血压、血糖三级联动,血栓也跟着"狂喜"。

这时候再来一支冰饮,血管一热一冷,收缩猛如闪电,风险比你想的大得多。

有意思的是,很多人觉得自己"吃辣不上火",其实是神经反应迟钝。尤其中老年人,辣味刺激感下降,但血管反应依旧激烈,就像外面风平浪静,水底却暗流涌动。

特别是那些已经做过血管介入手术的朋友,任何一点小刺激都可能是压垮血管的稻草。

从临床角度看,饮食习惯是慢病管理中最容易忽视、却最关键的一环。不是说不能吃辣,而是要学会"识辣而止"。血栓病人更要警惕"日积月累"的辣味伤害。不是一口辣椒出问题,是每天一口、年年一锅,最后让血管"吃不消"。

生活中其实有很多细节能看出线索。比如早上起床头晕,晚上容易手麻,冬天一吹冷风就头痛,这些都可能是血管供血不畅的信号。

再去翻翻自己的饮食记录,火锅、麻辣烫、香锅、辣条,是不是成了日常主旋律?这时候就要警觉了,辣可能是"血管不开心"的导火索。

对策呢?不是让你彻底戒辣,而是降低辣度,减少频率,改变搭配。少油、少盐、多蔬菜,辣椒炒菜时不放花椒、辣油、豆瓣酱这"火上添油"的组合。把辣当作点缀,而不是主角,血管才有喘息的机会。

还可以试试"冷辣平衡",也就是吃辣时搭配温和食物,比如苦瓜、冬瓜、豆腐这类"退火系",能缓解一些刺激。饭后走一走、多喝温水,也能帮助血液流动,减少血栓形成风险。

最后提醒一句,血管问题不是"老年病",而是"生活病"。年轻人天天吃辣也会中招,别以为自己扛得住。血管不说话,但它记仇,每一次无视,都会在未来某个时刻"找你算账"。

如果你已经有血栓病史,建议每半年做一次血管评估,关注血压、血脂、同型半胱氨酸这些"沉默指标"。别等到症状来了才想起医生的话,那时候可不是一碗米粉能解决的事了。