上周参加家庭聚会,表舅喝了口茶突然说:"我家闺女32了还单着,以前我比她急,现在想开了--她每天加班到十点,回家连澡都懒得洗,哪有精力谈恋爱?"饭桌上几个同龄长辈纷纷点头:"催什么催,孩子自己过得舒服最重要。"

这句话像根细针,戳破了我对"中国式父母"的固有认知。曾经"不结婚就是不孝"的70、80后父母,如今却成了"不催婚联盟"的主力。这背后,藏着比"年轻人不婚不育"更值得关注的代际痛点--当父母开始"认怂",我们到底在恐惧什么?

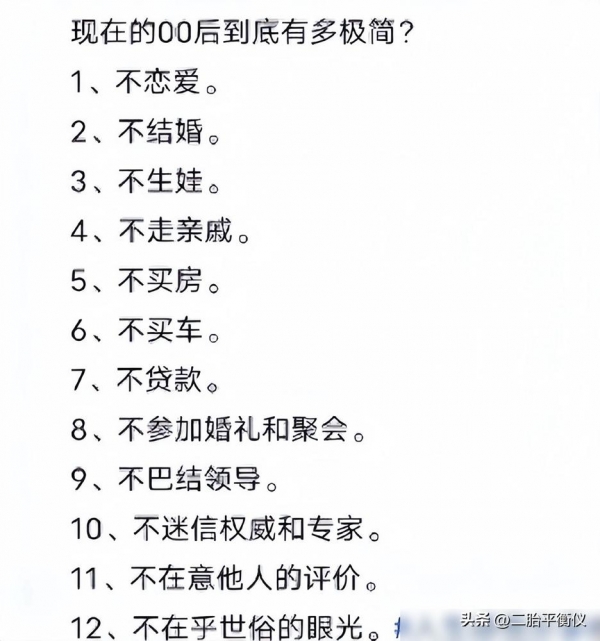

年轻人的"不婚不育",藏着成年人的生存真相

去年冬天在地铁站,见过一个抱着电脑哭的姑娘。她抽噎着说:"我不是不想结婚,是不敢--房贷要还1万5,公司996,周末还要去做兼职。我连自己都养不好,拿什么养孩子?"

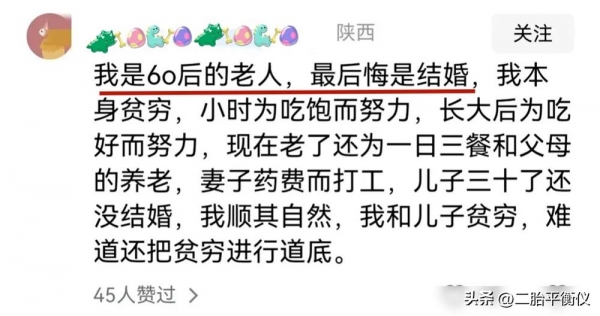

这不是个例。《中国青年发展报告》显示,26-35岁青年群体中,67%将"经济压力"列为不婚不育的首要原因。但真正让70、80后父母沉默的,是他们比任何人都清楚这些数字背后的重量:

这些压力不是"年轻人矫情",而是真实存在的生存困境。70、80后父母看懂了这一切--与其逼孩子"完成任务",不如让他们先"活下来"。

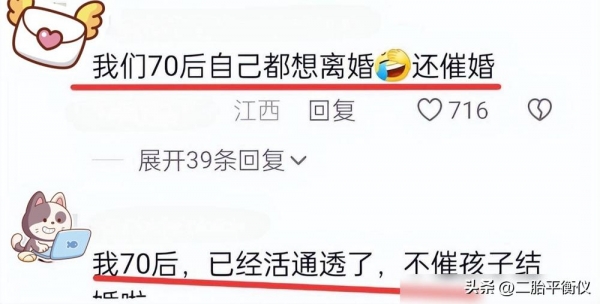

父母的"认怂",是一场迟到的共情觉醒

很多人以为,70、80后父母不催婚是"躺平",其实这是他们用半生阅历换来的清醒认知。

第一,经济压力的代际传递被戳破了。 心理学中的"家庭压力模型"指出:当家庭经济资源不足时,父母的焦虑会通过情绪传递给子女,形成"压力循环"。有位70后妈妈曾和我聊:"我儿子结婚时,我们掏光了30万积蓄付首付,结果小两口养娃还要我们贴钱。现在想想,要是当初不催,说不定孩子能多攒点钱,日子反而轻松。"

第二,传统观念的滤镜被打破了。 70、80后是"被传统和现代夹击的一代":他们从小听着"传宗接代"长大,却在成长中见证了女性独立、个体价值觉醒。儿童教育专家李跃儿指出:"这代父母更明白,婚姻不是人生必答题--与其让孩子为了'完成任务'勉强结婚,不如尊重他们对幸福的定义。"

第三,对"子女幸福"的理解升级了。 发展心理学中的"代际共情理论"表明,父母与子女的年龄差越小,越容易产生情感共鸣。我采访过20位70、80后父母,90%提到:"我们年轻时也被催过,知道那种'为了结婚而结婚'的痛苦。现在孩子的压力比我们大十倍,我们凭什么要求他们重复我们的路?"

父母的"不催婚",不是终点而是新起点

但"不催婚"不等于"不管不问"。很多父母陷入新的困惑:"我不催了,可孩子真的需要我的支持吗?""如果孩子将来后悔,我是不是做错了?"

其实,聪明的父母早就在用行动给出答案--他们把"催婚"的精力,转化为更有温度的支持。

上周有位妈妈找我咨询,说女儿35岁不婚,她现在连"吃饭了吗"都不敢问。我教她试试"三步沟通法":

- 倾听:"你最近工作忙吗?我看你朋友圈又加班到凌晨了。"(关注具体生活,而非婚姻状态)

- 共情:"我年轻时也遇到过这种情况,连续加班一个月,回家连说话的力气都没有。"(用自身经历拉近距离)

- 提问:"你理想中的生活状态是什么样的?需要我帮你做些什么吗?"(把选择权还给孩子)

这位妈妈试了一周,女儿主动说:"妈,我最近在考虑换工作,你帮我看看简历?"

网友说"催婚要有资本",其实"支持"更需要资本。这里的资本不是钱,而是:

- 经济储备:如果孩子婚后需要帮助,能否在不影响自身生活质量的前提下提供支持?(建议保留3-5年的养老应急金)

- 精力储备:是否有时间参与子女的生活(比如偶尔帮忙做饭、带娃)?避免"口头上支持,行动上缺席"。

- 心理储备:能否接受"子女的选择与自己期待不同"?心理学中的"非暴力沟通"强调,父母的接纳比"我都是为你好"更有力量。

有位80后爸爸的做法特别打动我:他和妻子组建了"父母成长小组",定期和子女的朋友父母聚会,分享"如何与年轻人相处";同时报名了老年大学的心理学课程,学习"如何做情绪稳定的父母"。他说:"我们不是要当孩子的'人生导师',而是想当他们的'安全基地'--累了能回来歇脚,迷茫了能一起商量。"

最好的父母之爱,是陪孩子"成为自己"

电影《你好,李焕英》里有句台词:"我未来的女儿啊,我就让她健康快乐就行。"这句话曾被当作"父母的妥协",如今却成了70、80后父母的真实心声。

他们不再把"结婚生子"当作子女的"KPI",而是更关注:孩子今天吃得好不好?工作顺不顺利?有没有人懂他的压力?这种转变不是"躺平",而是用更成熟的爱,陪孩子走过这个充满不确定性的时代。

最后想对所有父母说:婚姻和生育从来不是人生的"标准答案"。当我们学会尊重子女的选择,其实是在教会他们--无论你走哪条路,父母的爱永远是你的底气。

你身边有这样"不催婚"的70、80后父母吗?他们的故事,或许能让更多人看见,什么才是真正的"为你好"。