2025年10月10日,杭州市上城区人民法院的一纸判决,揭开了一段尘封的婚姻往事。赖某与马某某的婚姻始于2002年7月9日,本该相濡以沫的岁月,却在2024年10月20日因马某某突发颅内出血戛然而止。丈夫离世后,赖某在整理遗物时发现,婚姻存续期间,马某某竟通过微信、支付宝、银行等方式向王某转账共计2419808元。

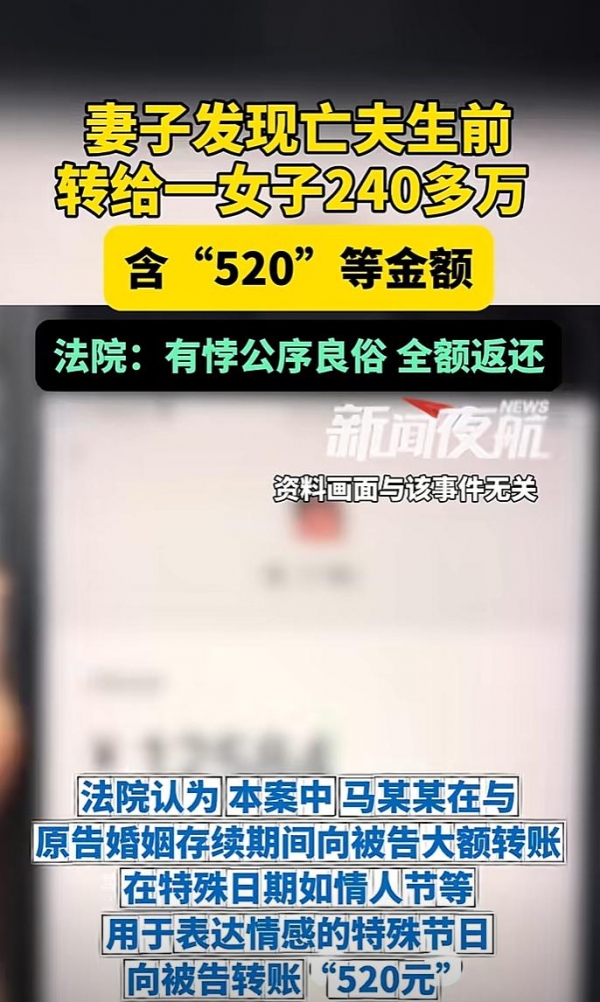

这笔巨额转账引发了一场法律博弈。王某坚称与马某某不存在不正当关系,但法院通过转账记录发现了端倪--2019年情人节转账的"520"元、七夕备注"情人节"的1314元、春节期间的8888元"压岁钱",这些具有明确情感指向性的数字与特殊日期备注,早已逾越了普通朋友交往的边界。法院认为,婚姻存续期间未经配偶同意的巨额赠与,既违背公序良俗,又侵害了夫妻共同财产权,应属无效民事行为。

面对241万余元的返还诉求,王某提出两项抗辩:一是150万元为2021至2024年间的劳务报酬,二是90万元系借款。但法院审理发现,王某仅能提供零星消费转账记录,既无法证明与马某某存在书面雇佣合同,也未提交任何借条或借贷合意证据。尤其值得注意的是,转账记录中多次出现"520""1314"等特殊金额,与王某声称的"劳务报酬"性质明显矛盾。

最终,法院认定王某需返还全部2419808元及利息。判决书中特别强调,民事主体从事民事活动不得违反公序良俗,夫妻双方对共同财产享有平等处理权。马某某未经配偶同意的单方赠与,既违背了婚姻忠诚义务,又损害了赖某的财产权益,自始无效。

9月8日,当判决文书送达双方时,这场跨越生死的财产争夺战尘埃落定。赖某拿回的不仅是241万元,更是对婚姻忠贞的法律确认。而王某需返还的不仅是金钱,更是对公序良俗的重新审视--在情感与金钱的纠葛中,法律始终守护着婚姻的底线与财产的尊严。

如今,这份判决书已成为婚姻财产保护的典型案例,提醒着世人:婚姻里的每一笔转账都承载着信任与责任,而法律,始终是维护这份信任的最后防线。