2025年11月4日,中国商务部的官方声明掷地有声,罕见地直接点名荷兰,要求其就安世半导体事件承担全部责任。这是一场公开的"摊牌",中方用行动划出底线,把问题彻底摆上了台面。

荷兰这一回,已经直接踩到了中方的核心利益和全球供应链的敏感神经,欧盟若再不劝一劝荷兰,很可能得一起买单。

荷兰一意孤行,中方底线清晰

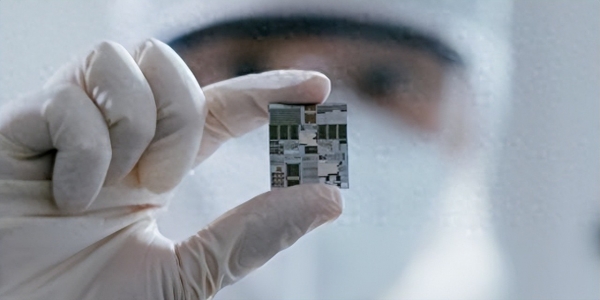

这场风波的导火索,是9月30日荷兰政府发布的一纸命令,直接干预了安世半导体的内部股权结构。这种做法对外宣称是"防风险",但怎么看都像是"定向打压"。

更离谱的是,到了10月底,安世在中国东莞的工厂突然被断供晶圆。生产线瘫了,订单砸了,供应链直接破了个洞。

这家在全球车规级芯片市场上占18%份额的关键企业,遭遇的打击可不是小打小闹。中方随后调查发现,背后操作指向荷兰政府的政策干预,证据链也已公开。

中国商务部发言人直接回应:荷方必须"承担全部责任",并称中方将采取一切必要手段维护企业合法权益。

这句话说得很平实,但分量十足,尤其是"全部责任"四个字,释放的信号非常明确,这事不可能糊弄过去。

荷兰自己也不是第一次这么干,早在2023年,荷兰在美国压力下限制ASML对中国出口EUV设备时就引发过争议。

现在的安世事件是旧戏重演,但这次中方的反应更强烈,足以说明底线已经到了不能再退的地步。

汽车产业连环崩,全球开始喊疼

芯片这东西,平时看着冷冰冰,一出问题整个产业链都得跟着打喷嚏。安世半导体一断供,最先中招的是汽车行业,从德国的大众到墨西哥的本田工厂,停产的消息成片冒出来。

以本田为例,原计划三个月出产20万辆车,结果因芯片断供只能按兵不动。大众在德国的高尔夫系列也因此临时停线,工人放假,订单延迟,损失难以估算。宝马、奔驰也在喊"库存告急",有的零部件已经撑不到下个月。

问题更棘手的是,车规级芯片不是说换就能换的。每一个型号都要通过冗长的认证流程,既要稳定性测试,又得兼容系统架构。

临时找替代的话不现实,更别说这些芯片大多是定制化产品,没法拿消费类的来凑数。

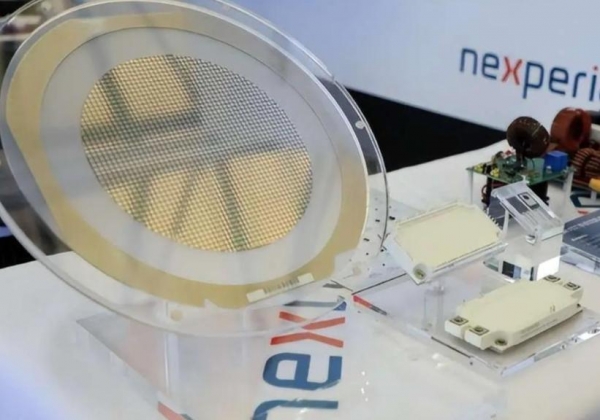

中方掌握着安世在东莞的主要产线,全球70%的车规芯片从这儿出去,现在荷兰这一手操作,等于卡住了全球的"车心脏"。

很多人这才意识到,半导体早就不是技术问题了,它已经成了产业系统的底层支撑,一动就牵一发而动全身。

中国稳住阵脚,主动缓解局面

中方直接采取了更稳妥的方式来应对,首先,商务部紧急启动了国家级半导体储备机制,将一部分库存优先供应给国内外合作伙伴。采埃孚、博世等欧洲企业通过特别通道获得了部分急需芯片,避免了二次冲击。

其次,中方还为部分关键车企开通了出口豁免审批机制。只要合规,符合合作框架,可以申请快速通行。

这种操作不仅展现了中国作为全球制造中心的责任感,也向外界释放出一个信号:中国愿意在规则下寻求解决方案。

有意思的是,德国企业在这场风波中态度明显发生了变化,原本对中荷事件保持观望的大众、戴姆勒等公司,开始主动向欧盟施压,要求"回归理性"。

中国能稳得住,欧盟就得想清楚继续跟着荷兰起哄,代价可能比想象中大得多。

欧盟站在十字路口,中立还是跟风?

这时候,欧盟的角色就显得微妙了,一边是内部的利益诉求,尤其是德国汽车工业的现实焦虑。另一边是意识形态绑架,部分政客出于"价值观外交"在背后撑荷兰的腰。结果就是欧盟陷入了选边站的困境。

法国表面支持荷兰,但经济部内部早就表示担忧。因为类似的干预政策很容易引发连锁反应,比如中国在稀土出口上的政策调整,已经影响到了欧盟新能源企业的原材料采购计划。而且,当前欧盟经济增长乏力,靠出口拉动的模式还没缓过来,继续搞对抗只会让自己更难受。

更重要的是,欧盟在全球产业链上的位置并不牢靠。美国掌握技术规则,中国掌握制造能力,欧盟夹在中间,谈不上绝对话语权。一旦陷入阵营对抗,极可能被边缘化。

布鲁塞尔对此其实心知肚明,但碍于面子和立场,一直没敢公开对荷兰说"不"。

不过最近的动向值得注意,德国外长在一次内部通话中暗示,应避免"过度激化争端",这在欧盟体系内算是一次转向。

欧盟委员会也在与中方恢复中断中的经贸对话机制,说明高层已经意识到,继续僵持下去,对谁都没好处。

稳定才是硬道理,荷兰别再"带节奏"了

荷兰这次"硬着头皮"搞干预,结果把自己推到了火力最集中的位置。从外企信心的下滑,到中方"最后通牒"的公开发出。

欧盟内部也该明白,荷兰不是"带头大哥",更不是产业链的中枢。它在ASML的问题上早就被美国牵着鼻子走,现在又在安世事件上自行其是,结果砸了整个欧洲的饭碗。中方的回应已经够克制,换个国家可能早就拉黑名单了。

这时候,欧盟如果不出面劝架,还让荷兰继续瞎搞,等出第二个断供事件,恐怕不是"个别问题"就能解释了。

安世事件打的是规则,中方划出红线就是在告诉外部世界,合作可以谈,但是底线不能踩。荷兰若继续执迷不悟,损失的是整个欧洲的产业信用。