一则关于台湾歌手郑智化在深圳机场遭遇的帖子,用"连滚带爬"这四个字,像一颗投入平静湖面的石子,瞬间激起千层浪。

这不仅仅是一位公众人物的个人抱怨,它触动了我们每个人内心深处那根关于尊严和体谅的敏感神经。

事情的开端,充满了强烈的个人情绪色彩。

郑智化,这个名字对很多人来说,代表着一种不屈不挠的精神。

他的歌声里充满了对命运的抗争。

当这样一个形象的人,在社交媒体上用近乎屈辱的词汇描述自己在登机口的经历时,公众的同情心和愤怒立刻被点燃了。

大家的第一反应是:怎么会让一个行动不便的人,受到如此待遇?

这可是以服务著称的深圳机场啊!

一时间,指责和声讨的声音铺天盖地。

可就在舆论几乎一边倒的时候,监控录像的出现,让整个事件的叙事发生了微妙的偏转。

视频画面显示,在登机口,确实有工作人员在旁边,并且伸出了援手。

虽然动作看起来有些笨拙,过程也并非一帆风顺,但"无人问津"的场面并未出现。

这一下,网络上的风向立刻变得复杂起来。

一部分人开始质疑郑智化,认为他的表述过于夸张,有"博眼球"之嫌。

他们觉得,既然有工作人员在帮忙,怎么能说是"连滚带爬"呢?

这种强烈的反差,让原本清晰的是非界限变得模糊。

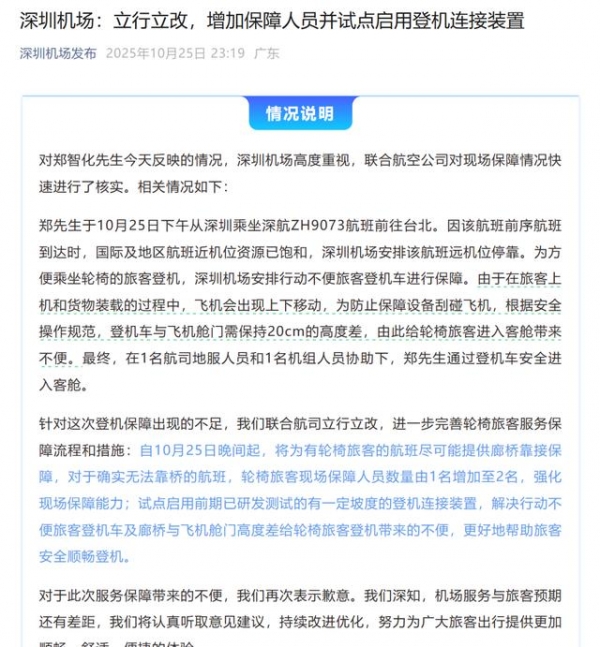

争论的核心,很快就聚焦到了一个看似微不足道的技术细节上--那20厘米的高度差。

机场方面迅速做出回应,解释说为了飞行安全,廊桥与机舱门之间必须保持这个安全距离,这是硬性规定,无法更改。

他们的声明里,既有对规定的解释,也承认了服务存在不足,并诚恳地向郑智化致歉,同时提出了三项具体的改进措施。

你看,这事儿一下就从一个简单的"服务好坏"问题,升级成了一个"制度与人性"的经典冲突。

规定是死的,人是活的。

机场有自己必须遵守的安全规范,这是对全机乘客负责,无可厚非。

可对于郑智化这样的特殊旅客来说,这20厘米的高度,可能就是一道难以逾越的鸿沟。

工作人员的帮助,或许是尽力了,但他们可能并没有接受过足够专业的培训,不知道如何才能既安全又体面地帮助一位行动不便的乘客。

这让我想到美国社会学家欧文·戈夫曼提出的"情境定义"理论。

他认为,我们在社会互动中,会不断地去定义我们所处的情境,并根据这个定义来行动。

对于机场工作人员来说,他们的情境定义可能是"执行安全规定,完成登机任务"。

而对于郑智化来说,他的情境定义是"作为一个需要帮助的个体,获得有尊严的对待"。

当这两种定义发生冲突,误解和摩擦就产生了。

工作人员觉得我帮你了,你怎么还不满意?

乘客觉得你这哪是帮忙,简直让我难堪。

这件事的后续发展,反而更值得我们深思。

另一位同样身有不便的歌手李琛站出来发声,他没有去评判谁对谁错,而是将话题引向了更深层次的公共议题:我们社会的无障碍设施和服务,真的做好了吗?

他的话点醒了很多人。

大家忽然意识到,郑智化的遭遇,可能只是冰山一角。

每天,在我们看不见的地方,还有多少像他一样的人,在面对各种各样的"20厘米"?

可能是地铁站里过高的台阶,可能是人行道上被占用的盲道,也可能是公共场所里形同虚设的无障碍卫生间。

根据中国残疾人联合会的数据,我国有超过8500万的残疾人。

这个庞大的数字背后,是一个个具体的、渴望平等参与社会生活的个体。

他们需要的,不仅仅是物质上的帮助,更是精神上的尊重。

他们不希望被当作"麻烦",而是被看作社会中平等的一员。

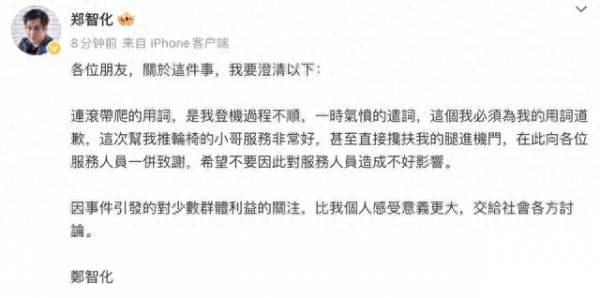

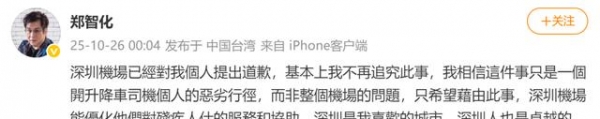

郑智化本人在风波发酵后,也表现出了一个公众人物应有的体面和担当。

他先是修正了自己的说法,肯定了现场工作人员的善意和努力,随后又为自己最初过于激烈的情绪化用词公开道歉。

他说,自己发声的初衷,并非针对某个人或某个机构,而是希望借此机会,唤起社会对特殊群体出行权益的关注。

在我看来,他这番话,让整个事件的格局瞬间被拉高了。

它不再是一个明星和机场之间的私人恩怨,而变成了一场推动社会进步的公共讨论。

机场方面也承诺,将检讨视频泄露的问题,并切实落实改进措施。

一场看似一地鸡毛的争端,最终可能催生出更人性化、更完善的服务标准。

这才是整个事件最有价值的地方。

它告诉我们,很多时候,矛盾的产生并非源于恶意,而是源于视角的不同和制度的僵化。

一个好的社会,不应该害怕冲突和批评,而是应该有能力将这些冲突转化为自我审视和改进的动力。

郑智化的"连滚带爬",像一声刺耳的警报,虽然听起来不那么悦耳,却成功地叫醒了那些可能正在沉睡的制度和意识。

我们每个人,都可能在某个时刻成为需要帮助的"少数派"。

可能是推着婴儿车的父母,可能是提着沉重行李的旅人,也可能是在未来会逐渐老去的我们自己。

为他人争取便利,其实就是在为未来的自己铺路。

一个社会的文明标尺,看的从来不是摩天大楼有多高,而是弯腰搀扶时的那份体温与尊重。