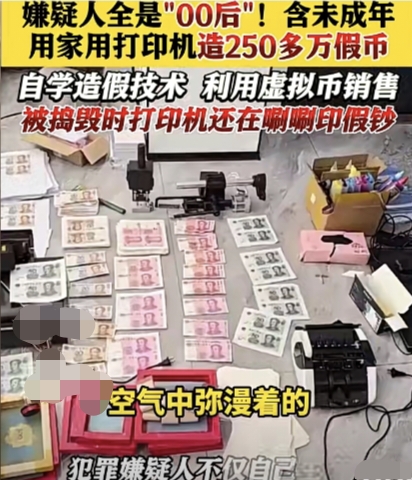

当民警踹开北京朝阳区某出租屋房门时,两台家用打印机仍在"唰唰"运转,一张张伪造的百元纸币不断吐出,空气中弥漫着刺鼻的墨水味。近日,北京警方披露的这起特大假币案令人震惊:涉案的15名犯罪嫌疑人均为"00后",其中不乏未成年人,他们用常见的家用设备造出250多万元假币,更构建起一条融合境外技术、网络采购与虚拟币结算的犯罪链条。

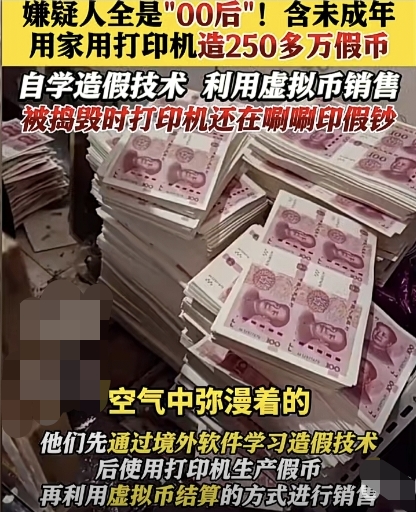

这起案件的侦破始于一张可疑图片。北京警方在工作中发现一笔涉及假币母版图片的交易,办案民警判断"有了模板才能购买设备、批量打印",随即展开深度研判 。经过数月侦查,一个以程某等人为首的犯罪团伙浮出水面,其窝点分布于北京、广西、河北、江西等多地。在多地警方同步收网行动中,8个伪造窝点被一举捣毁,现场缴获的假币几乎能淹没脚踝。

与传统假币犯罪不同,这个00后团伙的作案模式带有鲜明的网络时代印记。技术获取上,他们通过Telegram等境外加密软件,从暗网论坛获取真钞扫描件与修图教程,将PS技术用于修复水印、模拟防伪特征,甚至总结出"80克铜版纸最佳""荧光墨水调配比例"等"技术参数"。设备采购环节,他们以"艺术用纸"名义网购特种材料,墨盒则分多次在不同电商平台购买,用化整为零的方式规避监管 。销售结算时,从购买母版到售卖成品全程使用虚拟币,通过"切块混币""跨链转移"等手段隐藏资金流向,让传统金融监管手段难以追踪。更令人警惕的是,团伙核心成员还在加密群组开设"教学频道",以2000元/人的价格传授造假技术,形成"技术传播-生产-销售"的完整黑产链。

这些假币最终通过隐蔽手段流向市场,成为伤害弱势群体的"利刃"。下游犯罪分子专挑现金依赖度高的老年人和防范意识薄弱的年轻人下手:在菜市场伪装菜贩,以"钱币破角"为由反复调包,直至骗走老人的百元真钞;在忙碌的奶茶店、服装店,利用店员无暇验钞的间隙快速用假币消费找零;甚至假借租房获取信任,以"换整钱随礼"为名调换留守老人的积蓄,仅北京就有13名老人因此受骗 。

案件背后,多重社会隐忧值得深思。对涉案青少年而言,法治观念的缺失是误入歧途的关键--他们将家用打印机制假视为"低成本赚钱捷径",却不知伪造货币属重罪,最高可判死刑。而境外平台监管难度大、虚拟币匿名性带来的侦查障碍,以及特种材料网购监管盲区,共同构成了犯罪滋生的土壤。正如办案民警所言,本该用在课堂上的钻研劲头,被扭曲成了犯罪技术的"精益求精",令人扼腕。

此案为打击新型涉假犯罪敲响警钟。遏制这类犯罪,既需要电商平台建立特种材料采购预警模型,金融监管部门强化虚拟币交易监控,更需要在青少年教育中补齐法治与伦理短板,通过真实案例揭示技术犯罪的法律后果。当家用打印机遇上加密技术,传统犯罪的破坏力被放大,但只要监管、执法与教育形成合力,就能筑牢防范犯罪的防线,让年轻一代在法治轨道上用好技术工具。