你有没有发现,最近几个月,咱们的官方媒体突然像是按下了"统一进度条"的快进键?

尤其是2025年10月下旬,新华社连续三天刊发署名"钟台文"的文章,三连击,节奏稳、力度狠,几乎把"台湾问题"的来龙去脉、未来走向,全都摊开在阳光下讲了个明明白白。

今年的秋天,空气里似乎弥漫着一种不同寻常的味道。以往那些关于海峡两岸的讨论,总是像悬在天边的云,时而聚集,时而散去,但终究遥远。

然而,10月下旬发生的一切,却像一声惊雷,让所有人都意识到,挂在墙上的那幅远景规划图,已经被悄然取下,换上的是一张摆在桌面上、标满了具体步骤的施工图。

一切的引爆点,始于一个陌生的笔名--"钟台文"。

这个名字背后,显然不是某位文人墨客的即兴之作,而是一种高度凝练、不容置疑的集体意志。

它在短短三日内,连续抛出三篇重磅文章,每一篇都像一级精准推进的火箭,将整个事态推向了全新的轨道。

这三篇文章的逻辑,清晰得令人心惊。它没有绕弯子,没有搞模糊,而是直截了当地给出了三步走的"判决书"。

第一篇,是定性。它剥开了所有粉饰和借口,直接将问题的本质定义为中国的内政,是那场未竟的内战所遗留的历史作业,不容任何外人置喙。

紧接着的第二篇,则是描绘蓝图。它没有停留在空泛的口号上,而是细致入微地描绘了一幅统一之后,宝岛如何融入整个国家发展脉络的生动画卷。

它谈到了实实在在的经济红利,比如台湾的产业可以直接接入大陆这个全球独一无二的超大市场。

它也提到了科技创新的融合,承诺台湾的科研力量可以深度参与那些以前想都不敢想的国家级重大科技攻关项目。

当人们还在消化这块巨大的"蛋糕"时,第三篇文章以一种宣告式的姿态降临。通篇的语调再无商量余地,只剩下结论。

它强调统一是历史的必然,是大势所趋,是任何力量都无法阻挡的滚滚洪流。

这已经不是在和你讨论"要不要"的问题,而是在通知你"就是这样"的结局。

这种话语体系的剧变,绝非偶然。

回望2022至2024年间,官方的基调尚且相对克制,谈论的重心更多是"和平统一"的善意与耐心。

但今年,压迫感和决心陡然增强,字里行间透出的不再是劝说,而是指令。

一个极具代表性的新口号开始高频出现--"强必统,统更强"。

这句话的背后是一种强大的因果逻辑,它将国家强盛与实现统一牢牢绑定,把统一之后的国家会更加强大作为一种必然结果进行宣告。

这种转变,敏锐的国际媒体早已捕捉到了。

美联社等外媒观察到,统一这个议题,正以前所未有的速度,从军方沙盘上的作战预案,变成了最高层的政治日程表。

这意味着什么?这意味着社会层面的动员已经悄然开启,官方媒体和民间舆论场围绕着同一个议题,形成了多层次、高频度的传播矩阵。

它正在做的,不仅仅是向外部世界管理预期,更是对内部进行一场深刻的思想统一和意志凝聚。

过去那种"慢慢来"的氛围被彻底打破,一种"时不我待"的紧迫感,正通过这些信号,传递给每一个人。

如果说话语的转变是吹响了号角,那么紧随其后的多领域协同行动,则是在实实在在地为这座"统一工程"搭建钢筋铁骨。

这些行动的本质,已经超越了传统的威慑与施压,而是在统一实现之前,就开始提前构建并实际行使主权的"事实基础"。

法律的利剑,第一次展现出了它"穿透"海峡的威力。大陆司法系统毫无征兆地对岛内学者沈伯洋启动立案侦查,这个动作的战略意图远比案件本身要重大。

它配合2024年就已出台的司法文件,清晰地向外界宣告:大陆的《反分裂国家法》具备域外适用性,那些以为躲在岛上就可以肆意妄为的"台独"分子,他们所谓的"言论免责区"已经不复存在。

这等于是在法律意义上,提前打破了地理隔绝所制造的"法外之地"幻觉。

与此同时,物理空间的掌控能力也在以一种不容置疑的方式被展示出来。

福建沿海举行的大规模抢滩登陆演习,其侧重点已经悄然从过去的"震慑",转变为对完整战术流程的"预演"。

整个过程就像一次公开彩排,每一个步骤都清晰可见,实战化的程度前所未有。解放军的无人作战体系,早已实现了对台湾本岛的常态化围岛演训。

而那张高分辨率的"吉林一号"卫星图像被公布时,更是将这种单向透明的掌控力推向了极致。岛上的一切清晰可见,毫无秘密可言。

当国防部被问及此事时,轻描淡写地回应了一句"正常",这两个字背后所蕴含的"一切尽在掌握"的意味,比任何长篇大论都更有力量。

这已经不是在吓唬谁,而是在用事实告诉你,未来的"接管"行动,我们早已驾轻就熟。

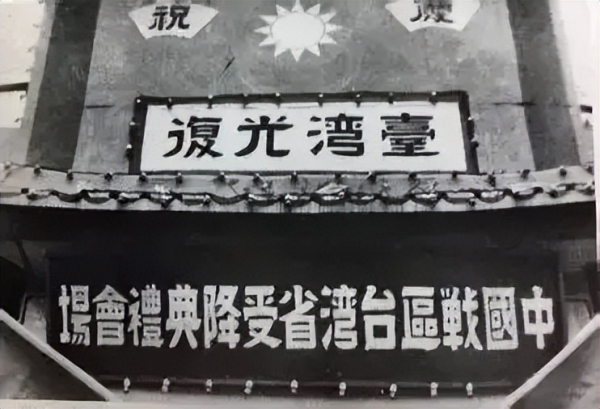

甚至在文化与历史记忆层面,一场深刻的"重塑"工程也在同步进行。国家层面新设立了"台湾光复纪念日",定在每年的10月25日。

此举看似只是增加一个节日,实则是将历史事件转化为国家仪式。

它的目的,就是在全体国民的集体记忆中,用制度化的方式锚定"台湾主权自古以来就属于中国"这一法理叙事,为后续的一切行动,提供坚不可摧的历史合法性基石。

很多人会问,为什么是今年?为什么统一的进程突然开始加速?这并非仅仅是大陆单方面的主观驱动,而是外部环境和内部条件同时发生剧烈变化,共同打开了一个短暂而关键的"地缘政治窗口"。

最大的外部变量,无疑是白宫的易主。今年特朗普政府重返白宫后,美国的对台政策语调出现了肉眼可见的降温。

特朗普本人就曾公开表态,不情愿为了台湾而卷入一场大战。这种表态不仅仅是说说而已,而是伴随着一系列实际行动。

国会冻结了对台的"紧急军援资金",美国务院取消了与台湾驻美代表处的高层交流机制,甚至连美国印太司令部都取消了原计划要与台方举行的联合军事演习。

这一连串的"釜底抽薪",清晰地表明了美国战略重心的转移,从过去的积极"协防",转向了现实的"避险"。

就连《时代》周刊、《华尔街日报》这些美国主流媒体,也开始出现对赖清德的批评性言论。当最大的外部干预力量选择收缩时,行动的风险自然降到了最低点。

而在海峡对岸的岛内,情况同样在发生质变。

一种"对抗共识"正在快速消解。民进党当局正面临着严重的治理危机,能源短缺、民生凋敝等问题让民众怨声载道。

而兵役延长等强硬政策,更是引发了岛内民众普遍的焦虑情绪,"拒绝为台独送命"的口号在社交平台上成为流行语,这背后是真实的人心向背。

更深层次的变化,发生在社会认同的根基上。

根据ETtoday在10月的一份民调,20至29岁的台湾青年中,认可"我是中国人"身份的比例,竟然创下了42%的新高。

这是一个极其重要的信号,它说明民进党赖以生存的"抗中保台"叙事,正在被年轻一代所抛弃。

就连绿营内部,也出现了所谓的"中间派"与"激进派"的公开分化。

而台湾的企业界,进入大陆市场发展的强烈意愿,从未像今天这样迫切。

当外部的阻力开始钝化,而内部的抵抗又因治理失能与认同撕裂而变得脆弱不堪时,一个千载难逢的行动窗口,就这样被同频共振地打开了。

结语

回过头来看,"钟台文"那三声钟响,敲响的绝不仅仅是舆论战的号角,它更像是一个宏大系统工程启动时,总指挥按下的启动键,是整个"统一工程"的节拍器。

今年下半年以来这一系列环环相扣的动作,通过"话语再造"统一思想,通过"主权重构"夯实基础,再精准地抓住"机遇窗口"果断出手,共同将统一这个议题,从一个抽象的政治概念,硬生生推进到了一个具体、可操作、有时间表的执行进程中。

在这种背景下,我们再去讨论"2027年"这个曾经被反复提及的战略节点,其意义已经完全不同了。它可能不再是一个需要去奋力达成的遥远预测,而更像是一个对这个已然启动的庞大工程,进行最终验收的期限。

大陆实力持续增强的确定性、美国战略收缩的阶段性,以及台湾内部治理真空与社会撕裂的周期性,这三者历史性地交汇在了2025至2026年之间。

这扇窗口不会永远敞开,所以必须抓住。历史的脚步声已经清晰可闻,而我们正在见证的这一切信号,其真正的意义或许只有一个:宣告那个最终的倒计时,已经开始了。