伊斯兰教传入时间更早。据《唐会要》记载,公元651年,阿拉伯使节到访,穆斯林开始在广州、扬州设清真寺,并与本地商人形成商会结构。

佛教是主流,儒道并行,外来宗教夹缝求生--不是。唐代主政者以"法不压信仰"为基本共识,规定除反叛外,宗教组织可自由活动,信众不强制登记,寺院自负盈亏。

孙英刚称唐代为"世界主义帝国",意思是将"四海之内皆子民"作为外交与内政的治理底色。

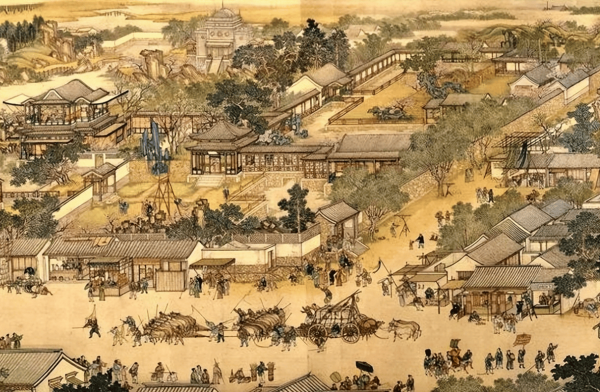

文化交融不是空话,是吃得见的食物、穿得上的衣服。长安街头的"胡服店"、"波斯巾铺"在正史中被多次提及。

敦煌遗书中保存的贸易文书,多为粟特商人所写,记录的是茶叶、香料、矿石的长途运输路线,精确到每个驿站和费用。

长安是终点,也是起点。中亚来客走入城门,留在街坊;天竺商人带着琉璃和祆教,一住就是三代。盛唐的气质不是一张地图撑起来的,是一条街上几十种语言共同说成的。

外国人、外国货、外国教,在这里都找到了生路。这样一座城市,还怎么说它不是"开放"的?

可开放也不仅仅是进出人的自由。走在长安街头,本地人怎么穿,也是大事。这事得单讲一节。

古人嫌你保守,穿得多都不好意思出门

公元755年,长安。驸马都尉魏承班骑马巡街,路过一群贵妇,领头那位穿着大袖胡服、头戴花金冠。旁边人议论:这怕不是女装版的骑兵装。

风评没有恶意。唐代女性服饰风格早已脱离"遮"这一单一逻辑,讲求色彩、线条、材质的张力组合,审美方向更加注重外观与气质的统一。

《唐会要》对女性服饰有明文分级:常服、礼服、舞衣、胡服、骑装分场合使用。每一类服饰都有样式和用料规定,但不干涉样式变形。

在盛唐前期,襦裙装仍是主流。衣长及地,花纹繁复,讲求束腰剪裁。到了高宗、武周时期,衣带开始下移,大袖流行,裙幅放宽。敦煌壁画《供养人图》中有明确展现,衣料宽松轻盈,女性活动自如。

舞乐场合则更为张扬。《明皇杂录》记载,唐玄宗所设梨园女伶穿舞衣,形式更趋浮动飘逸,衣摆长过裙边,走动时需专人扶持,体现"动中有静"之美。

中晚唐流行胡服。《资治通鉴》记,肃宗朝以后,女着男装渐成风尚。不仅贵族女子,市井妇女亦可穿胡帽短袍,骑马出行。

色彩不禁忌,反而鼓励创新。唐代《时尚录》记载,贵妇衣饰常见蓝绿拼接、金线织锦、石榴红混搭,"贵在不似"。甚至在部分寺庙壁画中,有女像着紫罗、翠缎、黑绸并存之服。

女性穿衣风格的变动,正是社会流动性的外在显影。妇女教育提升,活动频率增加,对服饰提出更高要求。宽衣大袖,既有身份感,也有实用性。

这些衣服讲功能,也讲精神。自由表达、身份认同、地域融合,全通过一件衣服说出来。

这就是唐朝,开放不止体现在通商和边疆,也体现在一针一线、一衣一裳。衣服能看出制度的开阔,也看得见文明的格局。