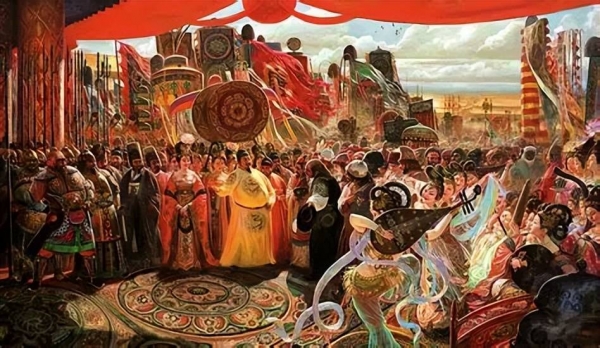

历史上真实的唐朝,到底有多开放?有些事现代人都不敢接受

翻史书,读到唐朝,总有人说这是古代的"巅峰时刻"。可巅在哪儿?不是粮仓满,不是兵马强,是人活得通透。

那会儿的女子,走在长安街头,穿得花枝招展,不避目光。宽袍大袖,胡服骑装,谁说衣着是用来藏的?在唐朝,衣服是用来说话的。裙子飘过,一句"我是谁"就说清了。

宫里能称帝,朝中能执笔,马球场上打得赢男将,私塾里读得懂诗书。婚姻也讲自主,李林甫家修了"选婿窗",姑娘自己挑。放在今天都算敢,放在唐朝叫日常。

如果你以为古代女子就是"女红香帕、闭门守礼",那唐朝得把这观念敲碎了重来。

今天咱们就不谈空话,只说实事,看一看:这座被称为"盛唐"的大舞台,到底开放成什么样?

你以为她是软妹?结果人家当了宰相

公元690年,洛阳。武则天称帝,改国号为周。

她的登基不仅改了年号,还改了局面。唐代女性的社会位置从这一天开始,走到了制度承认的高位线上。

公元696年,朝堂之上,坐着一位官职"昭容",实则是宰相的女人。她名叫上官婉儿。

年仅13岁进宫,23岁就能在武则天面前处理政务,代批奏章,主持制诰,被史家称为"内掌文翰,号为女中宰相"。

同样在这一时期,贵族家庭的女性开始被允许进私塾,学习《诗经》《论语》,读书识字逐渐成了"女儿家的本事"。李世民时期,女性教育从宫廷扩展到民间私塾,并在高宗年间被制度化纳入地方教学。

书读得多了,眼界就宽了。礼部记载,唐中期的贵族女子在社交场合频繁露面,宴饮、骑马、马球等活动频繁。公元8世纪初,马球在宫廷流行。韦皋之女擅长击球,曾在太液池马球场连胜八局,被皇帝赐锦衣。

出门要自由,婚姻更讲究选择权。不是口头说说,有实证支撑。李林甫任宰相时,在自家厅堂砌了一面"选婿窗",窗后六位闺女站着看人。来拜访的贵族子弟,一一过目。谁得眼缘,谁才有戏。

这是《开元天宝遗事》记下来的实事。

这些女性不是"例外",她们代表的是一个制度松动之后形成的趋势。唐律不强制女性贞节观念,法律对再婚和离婚有明确宽容条款。

据《唐律疏议》,女性可因"不事姑嫜""夫多暴虐"等事由提出离婚,官方判例中也有女方胜诉记录。

女性读书、骑马、择偶、参政,在初唐到中唐已是常态。不是因为个体强,而是背景强。背后的制度、风气、政策都指向一个方向--放权、松绑、平视。

到了这里,"开放"的样子就不再是形容词,而成了一套有制度支持的社会生态。

这一节走到这儿,还只是家庭和国家内部的风气。下一节,会走出国门,看看世界是怎么"涌进"长安的。

老外泡澡、做买卖、盖教堂,全在咱大唐

公元742年,长安城西市一间茶馆,一位粟特商人点了一壶羊奶茶。门外的骆驼上驮着波斯香料、拜占庭玻璃和安息银币。不是穿越小说,是敦煌文书实录。

唐朝的开放不是口号,是数据管得住的状态。长安城总人口破百万,其中外国人占比高达5%。其中粟特人、波斯人、天竺人、阿拉伯人组成了当时最大的国际社区。

这些外籍人口在干什么?不是观光。他们从事商贸、翻译、医术、宗教传播,甚至有人入朝为官。《旧唐书》记载,粟特人安禄山早年为互市官译使,后封节度使。

长安城在城市设计上设立"西市"专供外商贸易,政府出资修建驿馆、翻译馆。公元739年,唐玄宗命在长安专设"胡人市场",并明确免税政策一年,以鼓励外商定居。

宗教不设卡,不设门槛。景教、摩尼教、祆教、伊斯兰教先后传入。公元635年,景教传教士阿罗本入长安,获得太宗召见,翌年建成中国首座景教寺"大秦寺"。