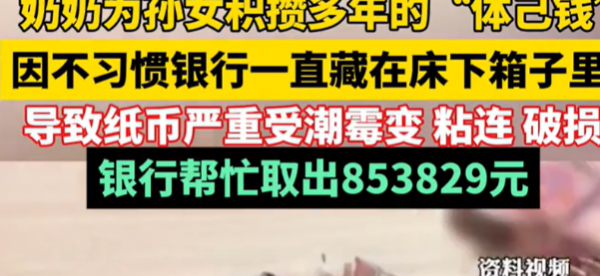

差点好心办坏事!江苏海安,一位奶奶疼爱孙女,多年攒下85万多的"体己钱",一直放在床底的箱子里面,就等着孙女出嫁的时候给她,可没想到,真要给的时候,却发现这些钱已经受潮霉变,最后孙女带着奶奶一起来到银行进行兑换

在江苏海安,一位陈女士在新婚燕尔之时,体验了一把什么叫"硬核宠爱"带来的惊吓。她那位平日里或许看起来朴素节俭的奶奶,竟然悄咪咪在床底下压了一座"金山"。

老人这辈子的爱意攒得实在太沉重,两个大箱子,足足八十五万多现金。只可惜,这笔充满温情的巨款因为藏得过于隐秘,还没来得及花出去,就差点先被霉菌给"消化"了。

我们常说老人疼孩子是含在嘴里怕化了,这位江苏的奶奶是把钱藏在床底怕丢了。她这一藏就是好多年,初心特别纯粹:银行哪有床底下踏实?看得见摸得着才叫钱。这几十万不仅仅是货币,更是她给孙女出嫁准备的"体己钱",是老人对孙女未来生活的一份底气。

可惜啊,时间这玩意儿最无情。等到2025年11月,孙女回门探亲,祖孙俩兴致勃勃地把这两口大箱子拖出来准备交接仪式时,那场面瞬间凝固了。

原本应该是一摞摞挺括的崭新钞票,现在要么是粘连在一起成了"钞票砖",要么是霉斑点点,边缘破损,简直面目全非。

本来是一场满堂彩的惊喜,瞬间变成了不得不跑银行求救的"事故现场"。看着老人那不知所措又心疼的样子,陈女士也是半点脾气都没有,毕竟这里面的一分一厘,都是奶奶平日里省吃俭用,从牙缝里抠出来的爱。

其实,这种把现金当"枕头芯"或者"压箱底"的老人家,真不是个例。很多上年纪的人对数字化或者看不见的银行账户有着天然的不信任感,总觉得把真金白银攥在手心儿里睡觉才安稳。

就像邻里间常聊起的,有的老人觉得去银行填单子像考试一样难,眼神儿不好又怕按错密码,索性就自己当保管员。以前听说过楼下卖菜的王大爷,嫌麻烦,把攒下来的零钱全用布包得严严实实,一股脑藏进米缸里,觉得这里是家里最核心的地方。

还有小区里的张阿姨,更绝,把原本打算给孙子交大学学费的一笔钱,塞到了衣柜最里面的夹层。老人家心思细,怕贼惦记,结果防住了小偷没防住梅雨天。

一场黄梅季过后,拿出来一看,钞票吸饱了水气,好几张百元大钞黏成一团浆糊,去银行也只能兑换回一半的价值,心疼得老太太好几天没睡踏实觉。

这些"惨痛"的教训都在提醒我们:现金这东西,是有物理寿命的。它是纸做的,怕潮、怕霉、怕虫蛀,把它当成传家宝一样放在非专业的环境下长期静置,风险系数其实比放银行还要高得多。

好在,天无绝人之路,只要钱还在物理形态上没彻底化灰,就还有救。2025年11月18日,陈女士带着奶奶和那两大箱子发霉的"心意",火急火燎地赶到了银行。

这绝对是银行工作人员职业生涯里难忘的一天。面对这两箱受潮严重、不少已经霉变的纸币,工作人员没有二话,拿出了外科医生做手术般的耐心。清点这种残损币,点钞机是派不上用场的,全靠人工一张一张地揭、一张一张地辨认。

这场"抢救"行动足足持续了六个小时。工作人员不仅要小心翼翼地剥离粘连的纸张,还得鉴别每一张的残损程度。很多人以为钱坏了就作废了,其实不然。

按照银行的兑换标准,只要票面剩余部分达到一定比例,且能辨别面额、图案等关键信息,大概率是能挽回损失的。洗衣机误洗也好,受潮发霉也罢,千万别急着扔。

经过这番苦战,最终清点确认的金额高达853829元。那一刻,看着存折上落袋为安的数字,奶奶悬着的心才总算是放回了肚子里。

这事儿给做子女的提了个醒,我们不仅要关心老人的身体,还得关心一下他们的"小金库"怎么存。如果不加干预,老人很容易出于习惯把巨额现金藏在各种奇葩角落,最后落得个"财物两失"。

如果老人实在是不愿意存银行,觉得看不见不放心,那我们做晚辈的得帮他们搞定"硬件设施"。去网上买那种带密封圈的干燥铁盒,里面多放几包食品级干燥剂,再用专门的密封袋把钱分装好。

存放位置也有讲究,千万别塞床底下或者阴暗的墙角,要放在衣柜高处这种通风干燥的地方。即便如此,也得叮嘱老人,隔三差五得拿出来像晒被子一样"翻翻面",透透气,别让心血在角落里发霉。