谁能想到,一堂普通的《Linux系统》课,竟成了师生间的最后一面。

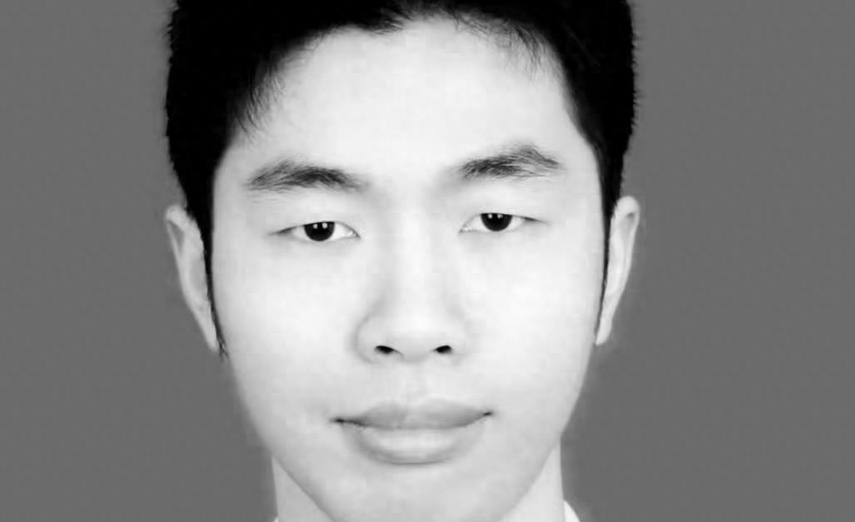

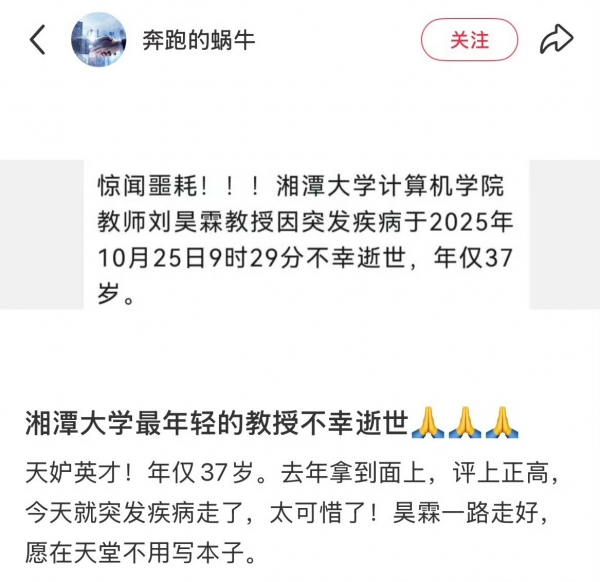

10月24日下午还在给本科生划重点的湘潭大学博导刘昊霖,第二天上午9点29分就因突发疾病抢救无效去世,生命永远停在了37岁。

这个消息已经在学术圈传开了,好多学生根本没法接受,前一天上课时刘老师还在耐心解答问题,有学生习惯性录了音,结果这段音频突然成了告别。他带的博士生估计更难受,正是科研攻坚阶段,导师说没就没了。

翻看刘昊霖的履历,简直是青年学者的模板:川大本硕博一路名校,37岁已经是教授博导,手握7项国家基金项目,在顶级期刊发过20多篇论文,还是湖南省的青年人才。

可这些光环背后,是他去世前不到一年才评上教授,9月份刚被列入研究生招生领导小组,事业上升期突然戛然而止。

特别扎心的是同事那句"突然生病,一下就没了"。据说24日晚上病情恶化抢救时用了ECMO,这种设备通常都是最后一搏,最后还是没救回来。

医学博主分析说,这种猝死很可能跟隐藏的心血管问题有关,而长期高压工作就是催化剂。

其实高校教师健康亮红灯不是第一次了。今年4月北大那位42岁副教授也是突发疾病走的,当时就讨论过一轮科研人员的压力问题。

但悲剧重演时我们发现,好像什么都没改变。青年教师照样要扛项目、冲职称、带学生,熬夜改论文成了常态,体检报告里的异常指标永远想着"忙完这阵再看"。

有人说这是用健康换成就,但刘昊霖的学生记得他最常挂在嘴边的是"不懂随时来问"。

他教的嵌入式系统课程特别受学生欢迎,就因为讲课时总考虑学生接受程度。

现在想想,这样的老师可能把耐心都给了学生和科研,唯独没留点给自己的身体。

追悼会定在26日傍晚,学院官网把他的照片调成了黑白。有网友传什么"境外投毒"纯属瞎猜,校方明确说是突发疾病。

倒是该关注下真实存在的隐患:高校考核压力大、科研评价体系单一,让很多年轻人不敢慢下来。

有人呼吁该保障休息权,不能总歌颂带病工作的"拼搏"。

最后一堂课的录音,现在听来每个答疑的停顿都让人窒息。

刘昊霖的离开像面镜子,照出学术圈光鲜背后的生存现状,当37岁的博导都要用猝死换来关注,或许我们真该想想,到底是哪里出了问题。

成就固然重要,但生命才是所有可能的起点。