2026年的日历刚一公布,就瞬间点燃了网络。一个"史上最长春节假期"--连休9天,足以让每一个为生活奔波的打工人热血沸腾。大家纷纷开始规划这难得的悠长时光,可就在这时,一个更具神秘色彩的话题悄然爬上了热搜:"百年难遇元旦春,千年难遇闰腊月"。这句充满古韵的俗语,仿佛一把钥匙,打开了通往时间深处的大门。它究竟预示着什么?那个传说中的"闰腊月",真的会让我们过上两个年三十吗?这背后,藏着我们祖先怎样的智慧与宇宙的奇妙巧合。

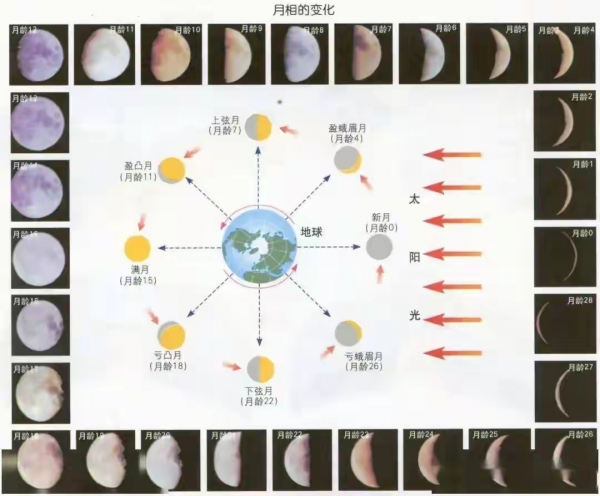

要解开这个谜团,我们得先弄明白"百年难遇元旦春"的真正含义。此处的"元旦",并非我们熟悉的公历新年,而是指农历正月初一。所谓"元旦春",便是大年初一恰好与立春节气重合的特殊天象,古称"岁朝春"。这可不是随便就能遇到的。我们现行的农历是一部精妙的"阴阳合历",它既要追随月亮的阴晴圆缺来定义月份,又要通过设置闰月的方式,追赶太阳回归年的脚步。二十四节气作为太阳的坐标,其在公历中的日期相对固定,立春总在2月3日至5日之间徘徊。可在农历中,它的位置却像一位不羁的访客,可能出现在腊月中旬,也可能等到正月十五才姗姗来迟。根据天文学家的精确计算,大年初一与立春的相遇,大约每一百年才会出现一到三次,其稀有程度,足以配得上"百年难遇"的赞叹。

理解了"元旦春"的稀罕,再来探寻"千年难遇闰腊月"的奥秘,便会更加震撼。闰月,是农历为了协调与太阳年关系而采取的补救措施,遵循着"十九年七闰"的规律。闰四月、闰五月、闰六月都曾出现在我们的生命里,唯独闰腊月,仿佛一个活在传说中的名字。翻开厚重的历史长卷,从公元元年至今的两千多年间,有明确记载的闰腊月屈指可数。西汉更始三年(公元23年)、南朝宋元嘉十三年(公元436年)、明万历二年(公元1574年),这寥寥几次的记录,更凸显了它的非凡。天文学家推算,下一次闰腊月,我们将要等到遥远的公元3358年。从1574年到3358年,是长达1784年的漫长等待。说它"千年难遇",实在是一种极为克制的描述。

那么,这个千年一遇的闰腊月,真的会带来两个年三十吗?这个问题触及了民俗的核心。民间对于闰月里的节日,普遍遵循着"过前不过后"的原则,即只过正常月份里的节日,闰月里的节日则从简。可闰腊月是个例外,它本身就是农历年的最后一个月。按照一些古老的民间说法,如果真遇上闰腊月,那么腊八节要过闰腊月初八,最重要的除夕,则要过闰腊月的最后一天。因为只有闰腊月,才是一年真正的岁末。这种独特的处理方式,体现了古人对时间流转的深刻理解,他们不把闰月看作简单的重复,而是时间本身的一种延伸与补充。

2026年的春节假期,因"元旦春"的加持而显得格外珍贵。它提醒着我们,在快节奏的现代生活中,依然有来自古老历法的温柔提醒。至于那个遥在千年之后的闰腊月,它更像是一个关于时间的浪漫猜想,一个连接着过去与未来的文化符号。它让我们在期待每一个长假的同时,也对头顶的星空和脚下的土地,多了一份敬畏与好奇。