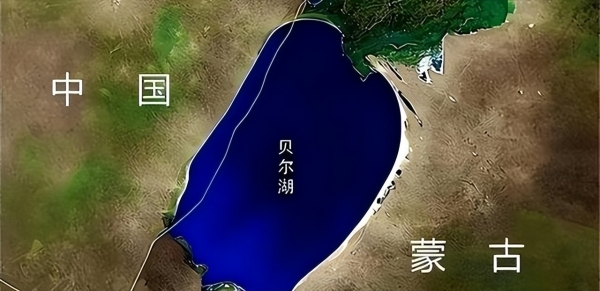

中蒙边境线总长4710公里,东段那块特别扎眼,蒙古国领土像个楔子一样往我国内蒙古自治区插进去300多公里,把内蒙古宽度挤到最窄165公里,地图上看真觉得差点就把内蒙给拦腰斩断了。这不是随便画出来的形状,而是历史积累加上地理条件和政治角力搞出来的结果。

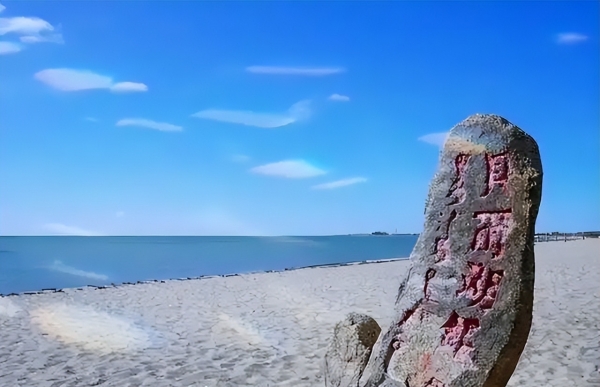

简单说,这事绕不开贝尔湖这个关键点,它是呼伦贝尔草原上的大水库,水源直接决定周边牧民的日子过得怎么样。

清朝时候为了调解部族纠纷,就把湖大部分给了喀尔喀蒙古,这就奠定了边界的基础。后来外蒙古独立,边界问题拖到新中国成立后,通过谈判定下来,现在的形状基本没变。

贝尔湖位于内蒙古呼伦贝尔市和蒙古国东方省交界处,湖面南北40公里,东西20公里,总面积609平方公里。水主要从哈拉哈河流进来,通过乌尔逊河连到呼伦湖,两湖加起来支撑着整个草原的生态。

游牧民族靠天吃饭,水源就是命根子,贝尔湖位置偏西南,处在高原和草原交汇地带,水系连成一片,分不开也分不清。

清朝时候,这湖周边住着喀尔喀蒙古和巴尔虎蒙古两个部族,他们为了抢水和草场,没少起冲突。喀尔喀蒙古势力大,活动范围广,基本占了湖东边和南边,巴尔虎蒙古就挤在西北角。清政府看这事闹得影响稳定,就派人去管。

雍正元年,清朝开始正式介入。雍正帝派官员去实地查,官员们花几个月时间骑马转湖区,记下谁占哪块,谁用得多。

结果显示喀尔喀蒙古控制湖大部分,巴尔虎蒙古只管西北小片。朝廷就按这个实际占有情况划线,把湖93.4%给了喀尔喀,剩6.6%约40平方公里留给巴尔虎。

这么分不是偏心,而是基于实力和使用习惯,喀尔喀人多地广,用湖水养更多牲口。

界线就这样歪了,喀尔喀的地盘往南伸出去300多公里。官员们用石堆木桩做界碑,设哨所巡逻,确保不乱套。乾隆时候继续加强管理,修堡垒运粮草,界线成了定规,影响了内札萨克蒙古和外札萨克蒙古的分区,前者是今内蒙古,后者包括今蒙古国。

蒙古各部族内部矛盾多,抢资源是常事,清廷要平衡势力,避免大乱。贝尔湖水量不稳,丰水期还行,干旱时候就得算计着用。喀尔喀占了大头,等于捏着命门,巴尔虎只能靠西北那点硬扛。这划分看着不公,但搁当时是实用办法,缓解了冲突,让边疆稳住。

十九世纪清朝势弱,但界线没大动,喀尔喀继续管湖大部分。地理上,湖位置尴尬,水流南北连着,直线分界会断水系,清朝没精确测绘技术,就按实地分了,结果边界弯弯曲曲,蒙古国后来继承这形状。

1911年清朝亡了,外蒙古在俄罗斯帝国撑腰下闹独立,中华民国不认账。外蒙古实际控制贝尔湖大部,继续用清朝界线。

1945年8月14日,中苏签友好同盟条约,中国换取抗日援助,同意外蒙古公投。10月20日公投,97.8%支持独立,1946年1月5日中华民国认了。但边界细节没定,内战忙着顾不上。

新中国成立后,1950年代中蒙关系凑合,蒙古国靠苏联,但边界还是老样。真正定界是1954年开始谈判,焦点在贝尔湖。蒙古国派军占全湖,要整个湖,中国说牧民得用水,坚持历史划分。

谈判拖了八年,双方掰扯不停。蒙古国底气足,因为苏联在后头,主张按实际控制分。中国代表查雍正档案,强调公平分享。实地勘察多次,测水域岸线,蒙古国硬要全湖,中国守住西北小片。

1962年10月在乌兰巴托谈,12月26日在北京签《中蒙边界条约》。条约确认湖93.4%归蒙古,中国6.6%。没大改是因为历史惯性,几百年老线动太大容易生事,加上现实需要,中国保基本水源。蒙古国有苏联帮腔,中国刚建国,国际环境复杂,只能妥协。

现在边界东段1340公里,占中蒙总界的28%,涉及我国呼伦贝尔市、兴安盟、锡林郭勒盟,和蒙古国东方省、苏赫巴托尔省。

凸出300多公里把内蒙挤窄到165公里,站在呼伦贝尔北边,蒙古国地盘近在眼前。牧民日子照过,靠呼伦湖和贝尔湖西北水。

两国设联合委员会,每三年查界标,管通视道。偶尔跨界放牧起小摩擦,但协议处理,总体和平。贝尔湖渔业资源两国分管,中国放流鱼苗,监测水文,促进合作。

贝尔湖是草原枢纽,谁占多谁日子好过。清朝分界按实力,留历史包袱;地理水系连着,分不开;政治上,外蒙古独立后,中国让步求稳。现在看,这形状虽别扭,但稳定边境,避免争端。

未来,水资源合作更重要,气候变化下,两国联手管湖,惠民。