原本只是课间走廊里的寻常嬉闹,一句无心的玩笑,却酿成了足以摧毁一个家庭的悲剧。山东临沂郯城县某中学的这场意外,不仅让14岁少年小杨的人生轨迹彻底改写,更撕开了校园安全、急救保障与赔偿机制等多重现实命题的面纱,引发了全社会的深度思考。

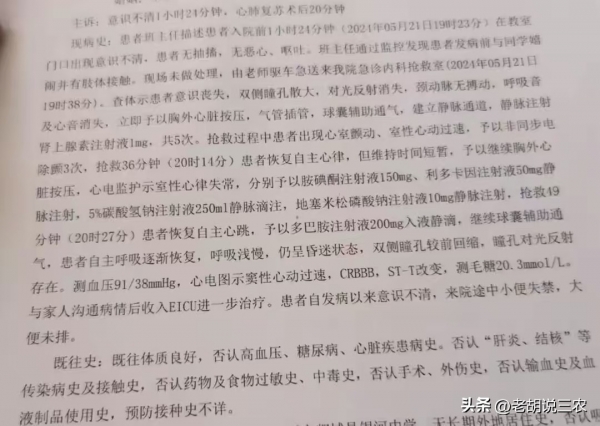

据2025年10月27日的报道称,2024年5月21日的晚自习课间,九年级男生小杨与同班女同学在楼道内互动打闹。过程中,小杨以玩笑的口吻称呼对方"大力女侠",未曾想,女生随即挥出左拳,恰好击中他的左胸。这一幕在校园里本是常见的同学间打闹场景,双方事后均表示并无恶意,女生也强调当时并未生气,纯属日常嬉戏。但谁也没料到,这一拳落下后,小杨当场倒地,失去意识。当他被送往医院时,已出现呼吸心跳骤停的危急状况,虽经全力抢救保住了性命,却留下了终身难以逆转的创伤--四肢瘫痪、言语障碍伴随吞咽困难,截至2025年10月,身体功能仍未得到任何恢复。

这场看似"轻微击打"引发的严重后果,背后隐藏着一种罕见的医学现象--心脏震荡综合征。据医学专家解释,这种病症的发生并非取决于击打力度,而是外力恰好作用于心脏电活动的易损期,这个窗口期仅有短短10至20毫秒。此时的撞击会引发室颤,进而导致心跳骤停,而青少年因胸壁较薄,心脏缺乏足够保护,成为该病症的高风险群体。更令人唏嘘的是,这种情况的发生概率极低,仅约1%,却具有极高的致命性,一旦缺氧时间超过4至6分钟,就可能造成神经不可逆损伤,这也解释了为何一次普通嬉闹会引发如此严重的后果。

2025年5月,法院对这起案件作出一审判决,随后二审维持原判,明确了三方的责任比例。学校因未尽到安全管理与及时救助义务,承担70%的主要责任;击打小杨的女同学,其行为与损害结果存在直接因果关系,由监护人承担20%的责任;小杨本人参与嬉闹且未注意避险,自行承担10%的责任。判决书中指出,学校的失职体现在多个关键环节:课间楼道拥挤却未安排人员疏导,教师在小杨倒地后未及时实施心肺复苏,也未第一时间拨打120,而是选择自行送医,且校园内未配备校医和必要的急救设备AED,这些疏漏直接错失了最佳抢救时机。

然而,胜诉的判决并未给小杨一家带来实质性的救济,赔偿执行难的困境让这个家庭雪上加霜。女同学的家庭情况极为特殊,父母均为残疾人,父亲是一级多重残疾,母亲为三级精神残疾,全家仅靠低保维持基本生活。面对判决中需承担的13万元赔偿,该家庭仅能支付1万元,剩余款项不得不由小杨家属自行垫付。校方虽前期垫付了44.6万元治疗费用,但二审改判后,保险公司需将这笔款项返还学校,仅向小杨家属支付约5.6万元赔偿。这意味着,小杨一家实际到手的赔偿远不足以覆盖高昂的治疗成本,为了救治孩子,家属早已四处借款,如今负债累累。

因无力承担持续的高额康复费用,2025年9月,小杨被迫从医院回家,只能接受保守治疗。而康复治疗的黄金恢复期仅有前6个月,错过这一关键阶段,后续恢复的可能性将大幅降低,那些高费用、高疗效的康复项目,对这个家庭而言已成为遥不可及的奢望。小杨的现状,让无数人为之揪心,也让这起事件的社会争议持续发酵。

网友们围绕事件展开了理性讨论,观点呈现出多元碰撞。有网友认为,学校承担70%的责任合情合理,"校园安全不只是防止意外发生,更要在意外发生时能及时救治,教师不会心肺复苏、校园没有AED,这些都是致命的疏漏,70%的责任一点都不冤"。也有部分网友持有不同看法,觉得"学生课间嬉闹具有突发性,老师很难做到实时管控,70%的责任比例或许偏高,校方的管理压力也需要被考虑"。

在赔偿机制的讨论上,不少网友直指现行制度的短板:"法律上赢了官司,却拿不到应有的赔偿,加害方家庭贫困不是过错,但受害者家庭不能因此独自承担后果,这暴露了赔偿执行难和社会兜底措施的缺失"。还有网友感慨,"医保和校责险似乎只覆盖急性期治疗,长期康复费用是个巨大的缺口,对于这类因意外导致终身残疾的孩子,后续的康复保障该如何落实,值得深思"。

校园安全教育与急救体系的薄弱也成为网友热议的焦点。"很多师生都不知道胸口是如此脆弱的禁区,一句玩笑引发的悲剧,本质上是安全知识的空白",有网友这样留言。更多网友呼吁加强校园急救培训:"'黄金4分钟'是抢救心跳骤停患者的关键,每个教师都应该掌握基础的心肺复苏技能,每所学校都该配备AED,这些不是额外的负担,而是必备的安全保障"。

这起悲剧的发生,看似是低概率的意外,实则是多重问题叠加的必然结果。校园安全管理不能只停留在口头强调,更需要落实到每一个细节--课间秩序的维护、安全知识的普及、急救技能的培训、急救设备的配备,这些都是守护学生安全的重要防线。赔偿机制的完善同样刻不容缓,对于因意外导致的严重伤害,当加害方无力承担赔偿时,需要建立更健全的社会救助体系,避免受害者家庭陷入绝境。

更值得关注的是,对于像小杨这样的受害者,长期康复保障的缺位往往会让悲剧持续发酵。意外已经发生,无法挽回,但我们可以通过完善的制度设计、扎实的安全举措,减少类似悲剧的发生,也让每一个遭遇不幸的家庭都能感受到社会的温度与支撑。这起事件不仅是一个家庭的悲剧,更是一次深刻的社会警示,唯有正视问题、补齐短板,才能让校园真正成为安全的港湾,让每个孩子都能在保护下健康成长。