最近小区里老年人跳广场舞的少了,老林却更忙了。早餐后去超市提菜,中午后去帮邻居搬东西,晚饭还要去楼下拉人打牌。他说:"人老了,不能闲,越动越健康!"

但真的所有"动"都对老年人有益吗?

中国工程院多位院士在老年健康研讨会上指出:65岁以上的老人,宁可在家做些轻松家务,也不要去做一些高强度或高风险的活动。

这不是吓唬人,而是有明确的医学依据。老人安全的"动",和危险的"动",差得远着呢。

"人老了越动越好"这句话,只说对了一半

不少人认为"生命在于运动",这话本身没错。但问题在于:老年人的身体结构和机能,早就和年轻人不一样了。

随着年龄增长,骨密度下降、肌肉量减少、心肺功能减弱。这些变化会导致一个结果:老年人对"外部刺激"的耐受力大大下降。

比如年轻人摔一跤,顶多青一块;老年人摔一跤,很可能就是骨折、卧床、肺炎、甚至生命危险。

国家卫健委《老年人常见病防治核心信息》明确指出,跌倒是我国65岁以上老年人伤害死亡的首位原因。

所以,老年人不是不能动,而是要科学地动、适度地动、量力而行地动。

超过65岁,别再做这类"高风险"动作

1. 爬高、登梯--最常见的"伤筋动骨"行为

很多老人觉得自己"还能干",就去换灯泡、擦窗户、修空调。实际上,这些动作对平衡力和肌肉协调要求极高。

《中华老年医学杂志》的一项研究指出,65岁以上人群中,因爬高跌落导致骨折的发生率高达18.6%。

别拿自己当年轻人,别用命换干净的窗户。

2. 搬重物、掰东西--伤腰伤骨伤心脏

老年人骨质疏松普遍存在。重物搬运时,突然用力非常容易造成腰椎压缩性骨折,而且很多时候是"当时没事,第二天起不来"。

更严重的是,猛然用力还可能诱发心绞痛甚至心梗,特别是患有冠心病或高血压的老人。

医生提醒:搬米、抬水这些事,尽量交给年轻人。

3. 长时间户外剧烈活动--耗体力还易中暑

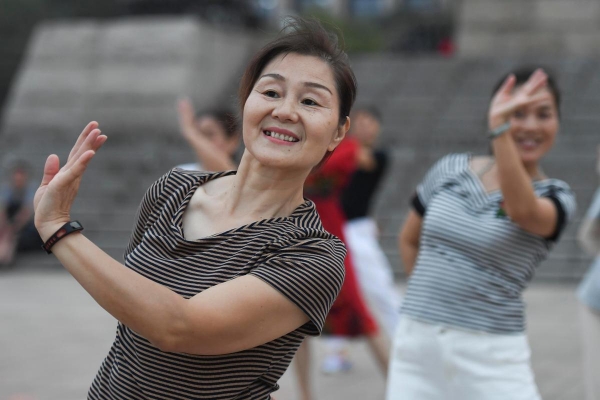

很多老人喜欢夏天出门打太极、跳舞、走步,一走就是两小时。表面看起来是锻炼,实际上却是"慢性透支"。

当气温超过30℃时,老年人出汗功能减退、体温调节能力下降,极易中暑、脱水甚至热射病。

2023年夏天,南京鼓楼医院急诊就收治了多名因户外锻炼中暑晕倒的老人,其中一人因热射病导致多脏器衰竭,抢救无效死亡。

在家做这些"轻活",反而更健康更长寿

与其冒险出去折腾,不如在家"小动即养生"。

1. 做饭、拖地、叠衣服--稳定又锻炼

这些轻体力活动虽然不激烈,但能促进血液循环、改善关节灵活度、增强手眼协调能力。

英国剑桥大学一项研究发现,每天进行30分钟轻度家务活动的老人,心血管病发病率降低12%。

2. 浇花、养鸟、整理书柜--静中有动,养心养脑

轻松的手工活动,不仅能锻炼手部灵活度,还能刺激大脑皮层、预防认知退化。

复旦大学附属中山医院神经内科研究指出,每周从事2小时以上精细动作活动的老人,患阿尔茨海默病的风险明显下降。

3. 室内慢走、拉伸、太极--基础体能更重要

保持基础的核心肌群和关节灵活性,比追求"走一万步"更重要。每天20分钟的室内太极或拉伸,远胜于外出快走两小时。

院士呼吁:老年健康的第一原则,是"稳"

中国科学院院士、老年医学专家王陇德指出:65岁以上老人运动要遵循"四不"原则--不爬高、不负重、不久站、不久走。

他强调:"老年人运动的目标,不是增强体能,而是维持功能、延缓退化。"

这也是为什么,多位院士建议,在老年阶段,比起广场舞、登山、快走这些'刺激性锻炼',做饭、散步、擦桌子这些'可控性活动'更安全有效。

别让"爱动"变"过动",别拿健康去"逞强"

很多老人"闲不住",不是因为真的身体好,而是怕"老得快"。但真正的健康,不是靠逞强撑出来的。

健康的老年生活,不是一味运动,而是科学管理、合理活动、规律作息。

家人也要多提醒,不要鼓励老人"越动越好",而是要帮他们找到适合自己节奏的生活方式。

毕竟,一个平稳健康的晚年,比任何"能干"更重要。