近日来,一场特殊的"互拍"事件受到大家的注意,美国与中国卫星在太空中进行了一场直接的对抗。这不仅是技术上的精彩较量,更是两个国家在太空领域进行的战略博弈。

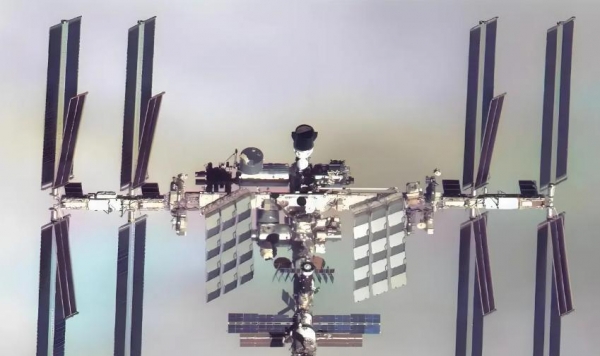

美国麦克萨科技公司研发的"世景军团"卫星公开展示出一组中国空间站的高清图片。这批照片分辨率很高,可以清晰还原出空间站表面很多细节。外界一般把此举看作是美国展示技术实力的做法,也有很强的战略侦察意味。事实上,"世景军团"原是地球遥感任务,但这次特意更改轨道,对准中国空间站拍摄。值得注意的是,麦克萨科技公司一直为美国政府和军方提供各种情报服务,此次行动被外界看作是一次具有深意的"挑衅行为"。

在本次拍摄行动中,关键的就是"世景军团"的精确调轨能力。为了在很高的轨道上对准目标获取高分辨率图像,必须突破技术上很多障碍。从摄影角度看,这无疑是该卫星在技术上的一次实力展示。这样的行为不是单纯的搞技术,其战略意义更为深远,不容忽视。

面对这种挑衅,中国表现得冷静而又强大,中国的"吉林一号"卫星群对"世景军团"卫星进行了反拍。从"吉林一号"传回的影像资料中可以清楚地看到"世景军团"的外部结构和姿态,从这种快速敏捷的反应中也可以看出中国在太空领域里的技术积累和应变能力。"吉林一号"的此次操作,被认为是对于美国挑衅行为的有力回击,也说明了中国在太空技术上处于领先地位,能够维护太空领土。

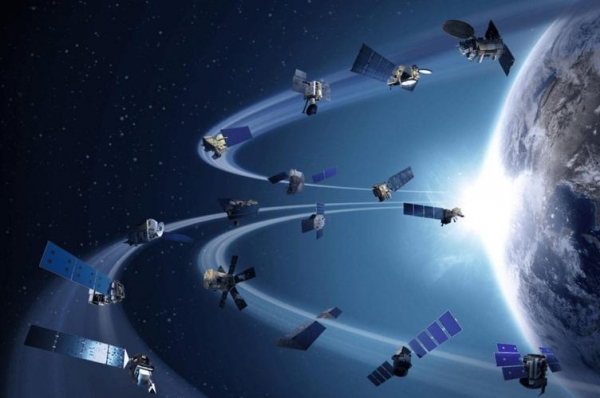

此次中美卫星之间的技术较量,不但是两颗卫星拍摄行为的简单叠加,更是国际关系、太空博弈的日趋激烈的表现。太空曾经被看作是浪漫和探索的领域,现在却已经成为全球战略竞争的新战场。在过去的十年间,商业卫星的参与度上升很快,科研机构、军事力量和商业卫星一起成了太空领域的重要参与者。

美国"世景军团"此次行动的背后思路与冷战时期的手法如出一辙。在冷战年代,美苏两国常因航天器近距离接触而引发激烈对抗。当时的"危险接近"行为从来不只是侦察,还可能包含破坏、干扰对方设施的行为。美国现在用推进商业卫星的军事应用的方式来扩大自己在太空领域的战略影响,而且是隐蔽地进行。近年来,"星链"卫星系统已经开始在战争中用于实时情报的传递。

虽然这种策略看上去可以实现短期目标,但是它也暴露出了美国太空战略上的明显短板。美国现在更喜欢依靠单颗卫星的侦察能力,而面对现代化的天基监视对抗手段,单一体模式显然已经落伍了。在当今太空竞争的"全系统化"阶段,单靠一颗或几颗卫星独立行动,难以抵御对手基于星座系统的整体部署。

在此关键时刻,中国表现出与美国不同的太空战略,中国用"吉林一号"卫星群建立起一个高度体系化的天基监控网络。该系统由多个小卫星构成的星群完成全球范围内的实时监控,每天可以拍摄38到40次,对紧急情况的最快速响应时间只有11分钟。"吉林一号"星座的布局及数量使系统化的监测成为可能,目前已经发射的141颗卫星中大部分处于正常工作状态,并会持续扩展覆盖范围。

更重要的是,随着第三代"吉林一号"卫星的成功研制,中国降低卫星生产成本的技术指标和智能化水平也进一步提高。现代化星座对卫星轻量化设计以及功能集成进行了精确优化,使天基防护能力得到全面提高。这意味着中国的监控体系不单可以"被动预警",还可以主动开展情报监测,时刻保护自己在太空中的资产。

作为一个关键节点,中国的空间站也是"吉林一号"监控范围内的主要目标。通过科学的组网设计,中国在遇到潜在挑衅时不仅可以及时提供实时数据支持,还可以主动出击,对威胁进行反向监视和震慑。这样的技术特性,无疑会使中国在日益复杂的太空竞争环境中,从不断变化的态势中争取到更多的主动权。

"互拍"事件不单是中美两国的太空技术较量,更是两国的战略性交锋。从这次事件中我们也看到了当今世界太空竞争的一些新特点。在全球范围内,太空已经不单是科研、运输的领域,更是国家的国家安全战略的重要组成部分。美方利用商业卫星对国家空间安全构成潜在威胁时,中国的立场毫不含糊。此次精准的对等回应充分显示了决心,也明确传递出中国维护自身利益、维护太空秩序的坚定态度。

现在的太空竞争已从冷战时期的大国争霸进入到以体系化能力为核心的新的阶段。对于任何国家而言,单独掌握一颗或者几颗先进的卫星,已经难以在太空领域占据支配地位。真正能塑造空间规则话语权、甚至保护自己发展的,是具有规模化、体系化的天基监控系统。

这次事件给人们敲响了警钟,太空安全不但是技术的较量,更是大规模的国际竞争。与其炫耀单项技术,不如建立一个完整而强大的防护体系,保障秩序。在今天全球化的背景下,能够在多变的局势中守护自己的利益,才是掌控未来的关键。中美"互拍"事件可能只是开始,未来的太空博弈将会越来越激烈、复杂,太空将成为全球战略博弈的重要场所。