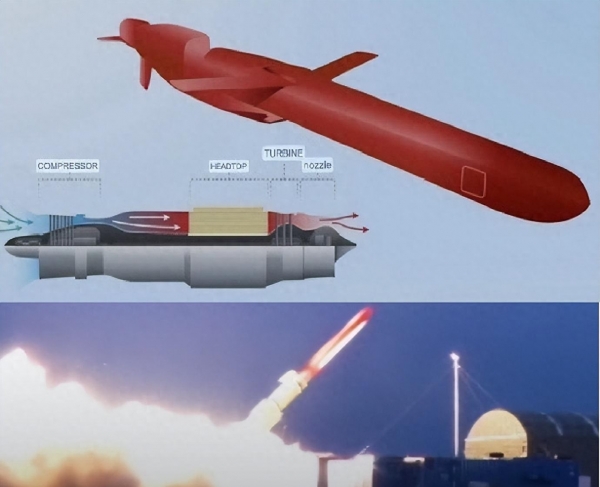

普京在10月26日对外宣布,俄罗斯的"海燕"核动力巡航导弹在近期测试中展示了洲际作战能力。这个消息直接摆在台面上,没绕弯儿,目标很明显。

说白了,这话不是随口放的烟雾弹。俄方给出的时间点和细节都挺明确:这次试射是在10月21日进行的,导弹大概飞了1.4万公里,空中呆了差不多15个小时。官方还很自信地说,这不是极限。重点放在两件事:一是怎样躲开对方的雷达和拦截,二是按预设路线把试验完成。试验结束后,普京和总参谋长格拉西莫夫以及几位指挥官开了会,讨论结果和下一步该怎么干。

把历史往前拨一拨,能看到这项目不是一夜之间冒出来的。普京在2018年第一次把"海燕"亮出来,从那时候起外界就盯着看。2019年那次事故把节奏打乱了--地点是在北德文斯克附近,事故跟核动力系统有关,爆炸当场有人死,后续的核污染清理花了好长时间,到现在也说不上完完全全处理干净。出事后测试一度停了好一阵子。2021年俄罗斯把试验场往新地岛搬,接下来的几年对外信息不多。到2023年,普京又说他们有了"首次成功试射",称解决了长期的技术难题。现在把这次更远距离、更久时间的试验拿出来秀,外界能不能完全信服"问题都解决了",还是要打个问号。

讲清楚这玩意儿到底能做啥,先看两个关键数字:1.4万公里和15小时。地球一圈大约4万公里,1.4万能干啥?意味着这导弹可以从俄国某处起飞,不走常规的北极直线去美国,而是绕着走、低空贴着地形抹过来,能从意想不到的方向接近目标。官方还提到能在50到100米超低空飞行,靠地形、地球曲率和海面"躲猫猫",这样传统远程预警雷达和一些反导系统就不一定能第一时间发现。换句话说,它不是直接从天上轰下来,而是像个潜伏的猎手,尽量不亮底牌。

对美国现有的本土反导来说,这种打法挺头疼的。现在的很多预警、拦截体系都是针对大角度、高轨迹来的弹道弹,侧重点放在大气层外和远程预警。低空、长航时的巡航武器能钻一些盲区。要想堵住它,理论上得在四面八方都布置低空持续探测,要空中挂雷达、舰上布阵、卫星全天候盯着,人工物力成本大得很,而且也不见得万无一失。说白了,这是个"你要守得更多、我就能把你耗死"的博弈。

别忘了这导弹的动力学特点--核反应堆推力。它不是靠炸药或常规燃料跑这么久,而是把核堆和推进结合起来,开式循环的设计把受辐射的气体排出,飞行中会留下核污染尾迹。通俗点讲,就是一路飞过去可能像带着一条有辐射的尾巴。公海上空、偶发事故坠落或爆炸,都会把放射性物质撒到环境里,受影响的范围不止一小块,理论上能扩展到成百上千公里,处理起来麻烦得很。2019年的那起事故就是个教训:不仅有人当场死亡,核污染的处置耗时多年,还把整个项目拖延了。

除此之外,项目自身的稳定性也不是铁证如山。北约的监测数据显示,从2017到2019年间大概有13次已知试验,可公开承认的"成功"次数非常少。这说明长期、连续可靠运行的证据并不够。一次看起来不错的长航时试验,不能等于技术完全攻克了--尤其是核堆这种东西,环境、温度、振动、控制系统出点问题都可能变成大事。

要把这放到更大的战略棋局里看,也能理解俄方为什么要搞这玩意儿。现在全球军备热潮里,大家都去追高超音速、先进弹道、常规长程精打细算的打法。核动力巡航导弹这路子危险、麻烦、见效费劲,几乎没人愿意大规模投入。俄罗斯把"海燕"说成独门绝技,一方面是要做技术示威,另一方面是想在军力增长乏力、常规武器受限的情况下,有个可以吓唬人的筹码。直白点讲,这是在说:我们的核桌上还有不一样的牌。

但这条路对俄罗斯自己不是没代价。为了维持这种能力,不能靠一次两次秀,要持续测试和演练。每年动不动来一发试射,就意味着相关区域会承受核污染风险。哪怕不发生明显事故,飞行过程中排出的残留物也是问题。如果哪天导弹失控、掉回本土或坠海,莫名其妙要花大力气清理和善后。更微妙的是,那条放射性尾迹反过来可能给对手提供侦察线索--一旦跑出尾迹,别人就能沿着"烟雾"推算轨迹和起点,暴露自己的动向。

在试验里,官方强调达成了规避雷达与拦截的预设目标,这话听着有分量,但实战环境复杂得多。对方可以同时布置电子干扰、空中预警、卫星与海上巡逻,战时的防御和演练会比演习更难预测。光靠一个或几次试射的"演示",还不足以说明在全方位、多路条件下这种武器就能从容不迫地完成任务。

把这次公布放到政治层面看,也能读出另一层意思。普京把试验结果当众讲,召集军方高层开会,不只是报告一个工程成果那么简单。这种公开化本身就是一种信号投射,既是向国内展示"我们有这个本事",也是在国际场合提醒对手:别把俄罗斯看成只能走常规线路的那一方。对于战略博弈来说,这类消息既是军事实力的亮牌,也是一种外交筹码。