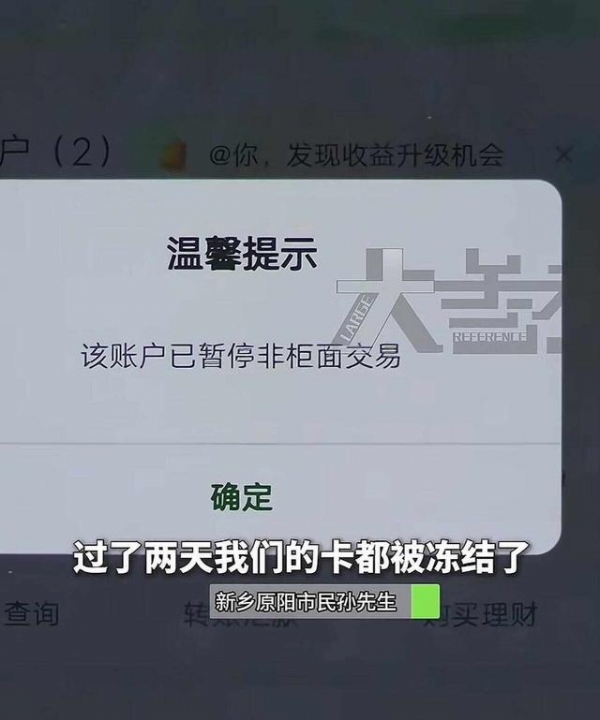

2025年11月,新乡孙先生把100多吨小麦交到"粮商"手里,28万元到账不到24小时,银行卡被冻结,钱被标注为"贵州电诈案赃款"。

粮商失联,麦子已经散装卖给三个面粉厂,追回来60吨,剩下40多吨早进了生产线,变成一袋袋挂面发往超市。

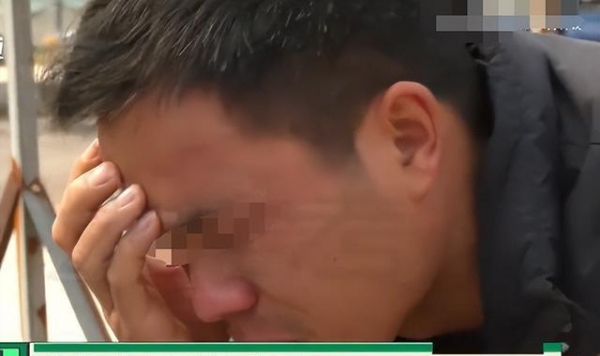

孙先生拿到5万元政府临时救助,但距离损失还差23万--这就是"粮食洗钱"第一案的最新进度:警方抓人、协会发指南、银行改到账规则,可地里的下一季麦子还得卖。

把麦子变成赃款,骗子只做了四步。

第一步,伪造身份。

王某(化名)在河北注册"XX粮食贸易有限公司",营业执照、公章、对公账户全套齐全,连官网都做得有模有样,百度一搜排第一。

第二步,高价钓鱼。

他报给孙先生的价比当地地头价每斤高3分,100吨多给6000元,诱惑不大,却正中农户"多赚一点是一点"的心理。

第三步,公转私洗款。

买家把"货款"从对公账户打到孙先生个人卡,表面合规,实则这笔钱10分钟前刚从贵州一位受骗老大娘账户里转出。

第四步,快速拆货。

小麦卸车就散装卖给面粉厂,合同、磅单、物流信息全部真实,赃款瞬间变成"合法粮款"。

等警方止付,麦子已经磨成面粉,钱已经分散到十几张二级卡。

一句话:骗子用粮食当"漂白剂",农户成了"洗钱池"。

很多人以为"银行卡被冻,说明银行会兜底",真相是--司法冻结只负责"截流",不负责"赔偿"。

钱被认定为赃款,优先返还电诈受害人,卖粮人只能走民事索赔,而"失联粮商"往往只剩一个空壳公司。

孙先生算幸运,警方追到60吨实物,更多农户连麦影子都看不见。

数据显示,该团伙在全国复制同一套路,涉案金额已超500万元,平均每个农户"中招"28万元,相当于华北一个种植大户一整季纯利。

防骗不能靠"眼力",得靠"制度"。

1. 交易备案制--把"口头协议"变成"官方留痕"。

河南、山东、安徽三地粮食交易市场已上线"大额交易备案"小程序,农户输入买家营业执照号,系统自动比对"经营异常名录""法院失信被执行人",10秒出风险提示。

备案后,若对方账户被司法冻结,平台即时短信提醒,农户可立即停装车。

2. 资金监管平台--把"即时到账"变成"延迟清算"。

农行、邮储、农商行同步推出"粮安付":货款先进入银行监管户,24小时内农户可无条件撤回,期间银行后台与公安"涉诈账户库"比对,命中就拦截,款项原路退回。

平台免费,手续费由收购方承担,农户"零成本"多一道防火墙。

3. 行业指南--把"经验"变成"标准动作"。

中国粮食行业协会11月版《粮食交易防诈骗指南》只有两页纸,却给出"三查三不"铁律:

查营业执照真伪、查粮食收购资格、查法院执行信息;

不收个人账户付款、不签空白合同、不留运输空白磅单。

指南背面印着农业农村部举报电话和各地粮食执法队值班手机,农户可以直接拍照存通讯录。

4. 政策托底--把"自认倒霉"变成"先行救助"。

新乡市政府设立"农产品交易风险救助基金",首批注资1000万元,只要警方立案确认涉诈,农户可先行申领5万元生活周转金,后续从追赃中按比例扣回,不影响民事索赔。

基金由财政、银行、保险公司各出三分之一,用"小杠杆"先稳住农民生计,避免"一季被骗,三年翻不了身"。

下一季麦子再熟,地里还是那片地,可卖法得换新流程。

白天看粮商,晚上查"经营异常名录";

价格再高,也坚持"对公账户+延迟到账";

装车前,先去农业执法队扫码备案;

合同、磅单、物流单,手机拍照自动上传"粮安付"云档案。

四步做完,再卸车。

多花的10分钟,可能保住一整年收成。

麦子不会骗人,人才会。

把制度当"筛子",把流程当"护身符",让每一粒小麦都干净进仓,让每一分钱都安全到账--这才是对土地和汗水最基本的尊重。