2025年11月,俄乌战场再掀波澜--俄军从克里米亚基地起飞的苏-34战机,在万米高空绕飞黑海北部后,一枚经UMPK滑翔套件改造的苏制FAB-3000航空炸弹呼啸而出,精准扑向西乌克兰目标。乌军紧急出动F-16拦截却无功而返。

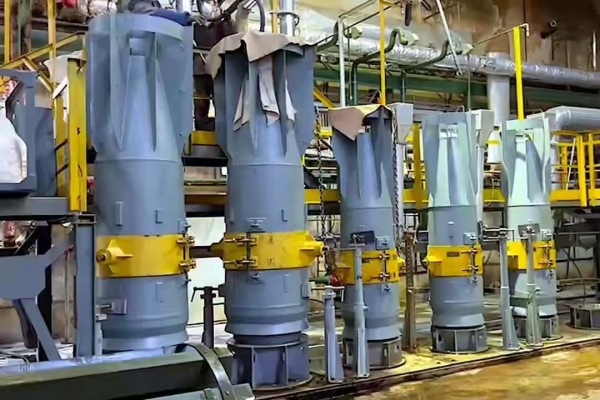

谁能想到,这枚震撼战场的炸弹,竟是苏联时期的"古董装备"?原本依赖飞行员技术投放的自由落体炸弹,经俄军加装UMPK滑翔套件后,彻底变身"智能杀器"--折叠弹翼展开提供滑翔动力,尾部舵机调整飞行轨迹,格罗纳斯导航模块精准定位,70公里外即可发起打击,命中精度控制在10-20米。

更惊人的是其性价比:单套UMPK套件仅5万美元,远低于百万美元级别的巡航导弹,而威力却毫不逊色。1360千克TNT战斗部引爆后,80米内是"绝对死亡区",150米外能造成内脏重伤,300米外仍可震碎玻璃、击穿耳膜,钢制弹片甚至能穿透防弹衣。这种"旧物新用"的改造,既盘活了苏联库存,又降低了作战成本,成为俄军持久战的利器。

袭击发生后,俄乌双方的战报反差强烈,堪称现代战争"信息战"的典型样本。俄方高调宣布:打击目标是乌军西部军区指挥所,50-60名乌方军官当场阵亡,其中可能包含北约军事顾问,成功摧毁乌军指挥链。

乌方则迅速反驳:被炸的只是普通民用弹药储存点,因预警及时全员撤离,无一人伤亡,俄方说法纯属"舆论造势"。乌方还公布现场照片,仅显示弹药箱残骸,未见指挥设施痕迹。

第三方开源情报机构也难以定论:卫星影像确认了轰炸时间和滑翔距离,但受云层遮挡与战场管控影响,无法核实目标性质和伤亡情况。其实这种"各说各话"在俄乌冲突中屡见不鲜,马里乌波尔战役、巴赫穆特攻防战中,双方战报的差异早已让外界习惯了战场信息的迷雾。

这场突袭背后,是俄乌双方的战略博弈与现实困境。对俄罗斯而言,改造库存老弹是应对西方制裁的务实选择--图拉仪器制造设计局自2023年以来已量产数百套UMPK套件,产能充足,未来俄军大概率会更频繁使用这类低成本弹药,持续打击乌军关键目标。

对乌克兰来说,拦截失败暴露了防空体系的致命短板。尽管有西方援助的"爱国者""NASAMS"防空系统,但援助缩减、弹药告急,让乌军难以构建全域防空网,面对低轨迹、小雷达反射面的改造炸弹,中高空预警能力不足的问题被无限放大。

而在战术博弈之外,更让人揪心的是战争带来的苦难:乌克兰民众因空袭流离失所,俄罗斯士兵在持久战中身心俱疲,欧洲则深陷能源危机与经济衰退。当我们争论炸弹威力、拦截成败时,是否忘了那些在战火中失去家园的普通人?是否该反思:武力从来不是解决分歧的最佳方式?

这枚3吨重的炸弹,究竟是俄军的战术胜利,还是俄乌冲突的又一个悲剧注脚?乌军的防空短板能靠西方援助弥补吗?当低成本智能弹药成为战场主流,未来战争会更残酷吗?而最值得追问的是,在持续多年的炮火中,和平的曙光何时才能照亮这片饱受蹂躏的土地?