但三十年河东,三十年河西。如今,歼-35的复合材料占比已突破40%,更关键的是实现了质量跨越。

据悉,其采用了T-1000级碳纤维配合第三代树脂基体成型的复材,在抗拉强度和模量等关键指标上显著提升,使得在结构强度更优秀的情况下,重量可减轻约30%。这一至两代的材料代差,成为歼-35后发优势的重要支撑。

从整体设计角度看,复合材料的大规模应用及超材料的加入让歼-35在多个维度实现突破。

更轻的空重转化为更大的设计裕度,在航母限定的最大起飞重量下,可携带更多燃油或弹药,直接拓展作战半径和持续打击能力。

借助超材料实现的极低可探测性,使歼-35的雷达反射截面积比F-22、歼-20等传统隐身标杆还小一个数量级,从而树立了新的隐身标杆。

如今,除中国自家雷达外,目前几乎没有其他雷达能在100公里外有效探测到歼-35。这使其"穿透性制空"与纵深打击能力大幅提升,能够有效突击指挥中心、航空母舰等高价值目标。

而卓越的结构韧性则保障了其在频繁舰载起降和空战机动过载中的可靠性。

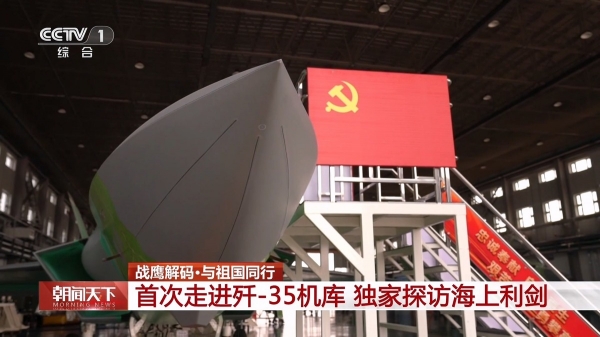

车间里,身披"绿装"的歼35战机静静伫立,其身上的每一处绿色都在诉说着中国航空工业的进步。

它不仅是复合材料与超材料技术的集大成者,更是中国海军走向深蓝的重要装备支撑。

随着技术的持续成熟和完善,这款新型战机必将为海军航空兵注入新的战斗力,在守护国家海天安全的使命中发挥关键作用。