海温一口气掉到-1.2℃,太平洋像被塞进一台巨型冷柜。

中国气象局10月刚拍板:这不是普通拉尼娜,是"双重拉尼娜"--连续两年冬天同一张冷脸,而且第二年的冷意比第一年更硬。

华北极端低温概率直接抬升40%,长江中下游要泡进"湿冷魔法槽",华南则忽冷忽热像坏掉的空调遥控器。

一句话,2024-2025的冬天,老天爷准备了两副骰子,掷到哪面全看运气,但冷面朝上那面明显更重。

先别急着翻羽绒服。

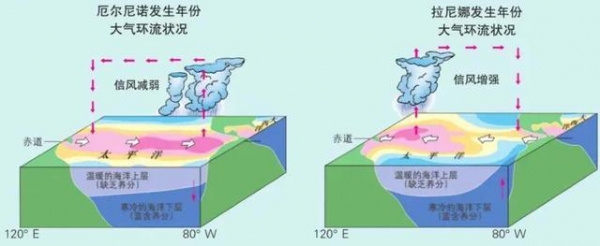

把"拉尼娜"想成一只从太平洋深处伸过来的冷手,它把赤道海水往下按,全球大气像被抽掉一块积木,连锁反应瞬间上桌。

去年它来过一次,今年杀个回马枪,于是气象圈给它起了个江湖名号--"双重拉尼娜"。

历史数据说,这种"连击"模式每10年也就出现1-2次,但一旦出现,冷冬概率就像加了buff:1954、1973、1998、2010,后面都跟着寒潮爆表的年份。

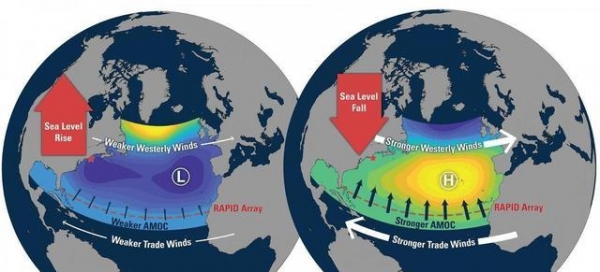

今年新变量是印度洋也来"加戏"。

印度洋偶极子正在负相位,相当于给那只冷手再套一只铁手套。

太平洋把冷意往北推,印度洋把水汽往东亚送,两股力道一夹,中国中东部就像被塞进一台"湿冷搅拌机":温度低、湿度高、风速大,体感温度比温度计数字再低3-5℃,上海、杭州、武汉的同学,你们熟悉的"穿羽绒服还打哆嗦"套餐即将返场。

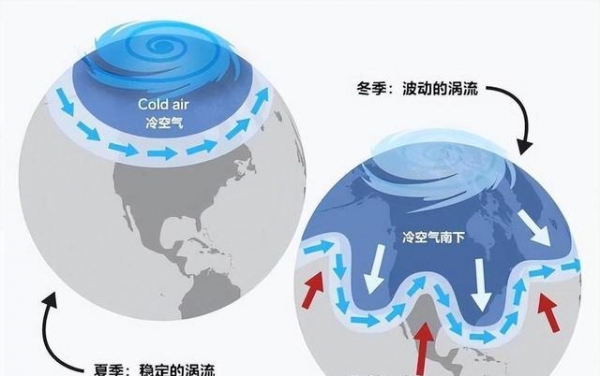

华北的剧本更干脆:冷高压直接坐庄。

气象模型算出的"极端低温"不是日常零下10℃,而是零下18℃以下、持续4天以上的"冰冻周"。2016年那次"霸王级寒潮"把北京拉到-17℃,今年概率条被拉满40%,意味着每10个冬天里原本只有2次这样的暴击,现在直接加到近6次。

燃气公司、菜农、外卖小哥,已经提前收到"战备"通知。

华南也别偷笑。

拉尼娜≠全省界冰箱。

全球变暖的底噪还在升高,广东、海南大概率出现"阶段性低温+整体偏暖"的过山车:1月上旬可能一夜降到5℃,中旬又冲回25℃,短袖与羽绒服同框的魔幻场景继续上演。

最怕的是这种"假回暖"--气温一升,人敢洗冷水,结果冷空气回头一枪,医院呼吸科直接爆满。

全球联动更热闹。

澳大利亚北部洪水红色预警已经挂出,东非高原却面临干旱,南美阿根廷大豆区泡在过量雨水里,国际粮价像心跳图一样抖。

中国去年进口1.4亿吨大豆,只要南美再减产5%,国内饲料成本就要抬升,猪肉、鸡蛋价格大概率跟着拉尼娜一起"冻"起来。

冷的不止是天气,还有钱包。

普通人能做什么?

三步清单,今天就能落地。

第一步,把"看天出门"升级成"看概率出门"。

中国气象局官网每周滚动更新"极端低温概率图",颜色越深,暴击越狠。

北京、石家庄、太原只要出现紫色块,通勤包立刻加暖宝宝,地铁口排队10分钟就能冻透手指,别硬扛。

第二步,给房子做一次"冬季体检"。

拉尼娜年最惨的不是室外,而是室内"隐形漏风"。

拿一张A4纸,沿着窗框、门缝划一圈,纸被吸住就说明漏风。

一卷自粘密封条20元,贴完室温能抬2℃,一个月省下的燃气费就能回本。

家里有娃的,把阳台门加装一道厚门帘,夜间温差减少3℃,少跑一趟医院就赚回几百倍。

第三步,提前囤"冷冬弹性物资"。

不是鼓励抢购,而是把"一次性买"拆成"两次买"。

米面油、常用药、奶粉、猫粮,每样多备7天量。2021年11月东北暴雪,快递停了5天,超市货架像被洗劫。

提前拆单买,既分散价格风险,也避免暴雪天出门"滑雪"买菜。

记住:冰箱不是保险箱,断电超过4小时,冷冻层就开始"倒计时"。

最后,别把拉尼娜当"末日剧本"。

它更像一张考卷,考的是城市韧性,也考个人预案。

知道它要来,就把"冷"拆成可量化、可对冲的小风险:一条密封条、一张概率图、一份7日储备,就能把"极端"削成"偏冷"。

冬天终究会过去,但提前交卷的人,永远比临时抱佛卷的人,少挨冻、少花钱、少跑医院。

下一次寒潮预警弹出手机,你只需滑开屏幕,点一杯热咖啡,继续把日子过成想要的温度。