日本在半导体领域对中国实施出口管制的举措,从2023年开始逐步展开,表面上看似针对关键设备和材料,实际暴露了外部势力对中国科技崛起的系统性阻挠。

早在2023年3月31日,日本政府就发布了修改出口管制规则的征求意见稿,将23类高端半导体制造设备纳入名单,这些设备涵盖清洗、成膜、热处理、曝光、蚀刻以及极紫外光掩膜检测等环节,直接指向45纳米及以上工艺的生产链条。

7月23日,这一管制正式生效,出口至中国需获得特别许可,这与美国2022年10月针对14纳米以下工艺的限制形成呼应,却在范围上扩展更广,触及中国产业的中端刚需部分。

外媒报道中,频频渲染这一禁令将使中国现有光刻设备难以维护和运转,进而闲置无用,但实际情况远非如此简单,中国企业早已通过技术优化和本土替代,逐步化解外部依赖。

这些23类设备并非孤立存在,而是嵌入半导体制造的全流程中。例如,清洗设备负责晶圆表面的污染物去除,如果中断供应,会影响后续曝光的精度,但中国本土供应商已在2023年后加速研发高纯度清洗液和超临界清洗技术,纯度指标从99.9%提升至99.999%,这比进口品在兼容性上更适应本土生产线。

成膜设备涉及薄膜沉积,日本管制前,中国依赖化学气相沉积机实现原子级控制,如今转向原子层沉积方法,层厚均匀度改善5%,缺陷率显著降低。这种转变并非一蹴而就,而是基于多年积累的逆向工程和材料科学突破。

热处理工具的管制则针对晶体结构优化,日本意图切断这一环节,导致应力不均问题,但中国通过激光退火替代电阻炉,处理时间缩短一半,温度梯度控制更精确,避免了热变形风险。

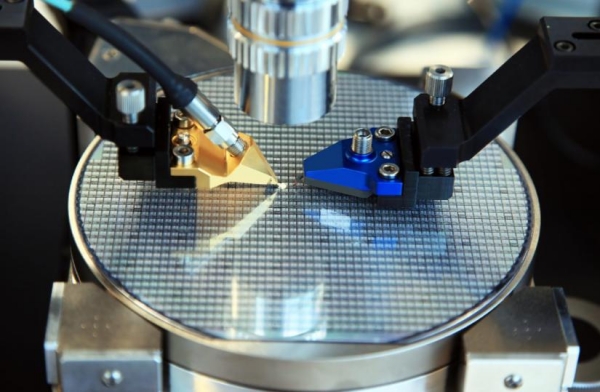

曝光设备是管制焦点之一,日本将分辨率阈值设定在45纳米,这直接影响深紫外光刻机的应用。外媒常以此夸大中国光刻机"变废铁"的前景,指出没有配套耗材,光刻机如同无燃料的机器。

但中国上海微电子设备公司在2023年后迭代扫描仪,分辨率从90纳米逐步逼近更精细水平,通过多重曝光技术,将单次图案精度从38纳米提升至7纳米,曝光次数从2-3次增加至4-5次,晶体管密度翻倍。

这种多重图案化路径,与荷兰管制下的1980Di设备类似,却在软件算法上优化路径,减少步骤,提高效率20%。

日本管制虽覆盖耗材更新,但中国企业从光阻剂研发入手,本土化率从2023年的20%升至2025年的50%,粘附力和耐蚀性均有提升,适应高数值孔径镜头需求。

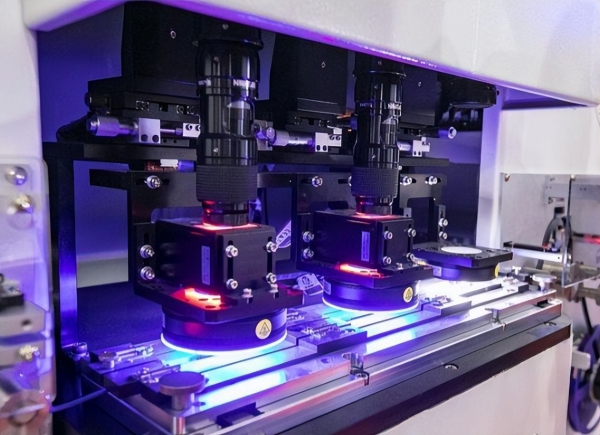

蚀刻设备管制同样狠辣,日本名单包括干法和湿法蚀刻仪器,旨在阻断纳米级沟槽雕琢。中国此前依赖离子束蚀刻实现速率控制,管制后转向反应离子蚀刻,气体配比优化后,侧壁垂直度更好,自动化程度高出30%,减少人为误差。

这与美国分级管制不同,日本一刀切覆盖中端,忽略了中国产业的弹性。极紫外光掩膜检测设备的限制,本意验证掩膜缺陷,避免生产偏差,但中国开发本土扫描电子显微镜,分辨率从10纳米提升至5纳米,检测速度加快一倍,迭代周期从半年缩短至三个月。

外媒报道事态扩大时,往往聚焦全球供应链的连锁反应,日本企业依赖中国市场占比40%,禁令后出口量减少20%,股价暴跌,预算紧缩。东京电子等厂商,本可在荷兰有限管制时扩大对华发货,抢占份额,却选择跟随美国,导致自身损失。

相比上世纪80年代日本半导体衰落,当时市场份额从50%降至20%,如今类似路径重现,忽略了中国需求的反弹潜力。

中国则在稀土和关键矿物上加强管理,对镓、锗、锑实施出口管制,作为回应,这直接影响日本汽车和电子产业供应链,凸显博弈的双向性。

2025年1月,日本政府又拟加严措施,商务部回应呼吁听取业界理性声音,但日本仍于2月将42家中国实体列入出口管制"最终用户清单",涉及处理器和光刻机领域,使受限中国组织总数达110家。

这一系列动作,与美日荷联盟框架紧密相关,美国2022年10月限制英伟达H100等芯片,中国转向H800变体,通过软件优化维持AI训练。

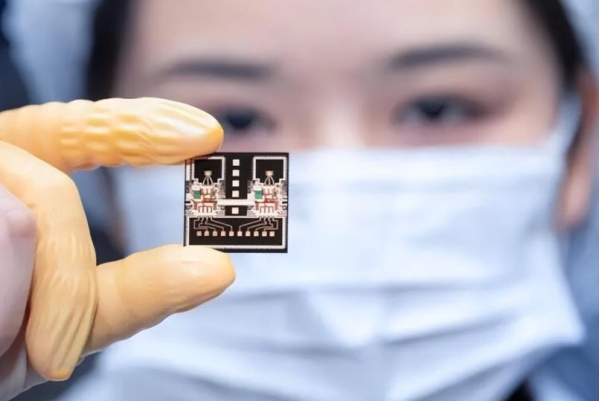

日本加入后,成为执行最严一方,但中国企业如中芯国际,在2023年后与华为合作,建立上海新生产线,支持5纳米量产,华为Mate60 Pro搭载7纳米5G芯片,功耗降低25%,速度提升20%。Ascend 910C人工智能芯片2025年初投产,性能接近国际水平,产量虽受限,却标志设计到制造的完整独立。

目前,日本企业仍面临芯片短缺风险,中国则通过多企业协作,加速从90纳米向3纳米跃进,试点线测试良率从10%达70%。外媒惊呼事情越来越大,实则源于供应链断裂波及AI和汽车领域,日本厂商订单流失15%,而中国展现出压力下的成长。

成膜过程从连续沉积转为脉冲式,层间结合更强;清洗从湿法转向干法,水耗低30%。这些进步对比管制前,差异在于从依赖转为可控,避免中断风险。日本行为提醒,外部围堵只会强化中国自力更生,从设备到材料的链条逐步完善。

日本下狠手虽表面扩大事态,但中国半导体产业通过细节优化和全面布局,已化险为夷。光刻机远未成废铁,反而在本土创新中焕发新生,全球竞争中,中国脚步稳健向前。