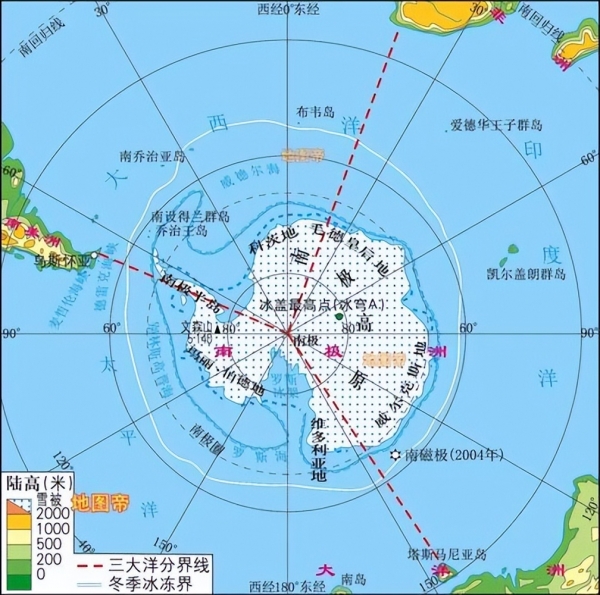

地球最南端藏着块 "超级宝地"-- 南极,1424 万平方公里的面积,比中国 960 万平方公里的国土还大近一半,至今仍是无主领土。

可这片冰天雪地不简单,地下埋着数不尽的矿产,海里游着亿吨级的磷虾,早就成了各国争抢的 "香饽饽"。

更让人警惕的是,日本几十年前就开始在这铺路,建基地、探资源,步步为营。

面对日本的 "南极谋略",中国又该如何应对?这片冰雪大陆的未来,到底谁说了算?

比中国大出半个国家的 "无主之地"

南极不是一个小岛,而是一块实打实的大陆,总面积 1424 万平方公里。

咱们拿中国比一比,960 万平方公里的国土已经够大了,可南极比这还多 464 万平方公里,差不多是两个新疆(约 166 万平方公里)加起来的大小。

更特别的是,它是世界上唯一没有主权归属的大陆,没有国家能说 "这是我的",可谁都想在这分一杯羹。

这里 98% 的土地都被冰层盖着,平均厚度 1880 米,最厚的地方能超过 4000 米,相当于把 4 座上海中心大厦(约 632 米)叠起来埋在地下。

年平均气温 - 25℃,内陆冬天能跌破 - 80℃,连钢铁都能冻裂;暴风更是家常便饭,时速经常超过 100 公里,刮起来能把人吹得站都站不稳,所以人们才叫它 "白色沙漠"-- 冷到极致,也荒凉到极致。

但是,如果人类想长期住?几乎不可能!

南极在地球最南端,太阳辐射本来就弱,到了冬天还会迎来半年的极夜,整整六个月见不到太阳,又冷又黑。

这样的环境,别说种地、生活了,就连简单的生存都要靠高科技支撑,人类想在这长期定居,目前根本做不到。

然而,就是这片连人都难留住的 "生命禁区",却成了各国眼中的 "肥肉",其实秘密全在它地下和海里藏着。

南极的核心价值

别以为南极只有冰,地下的矿产能让任何国家心动。

光是煤炭,储量就估计有 5000 亿吨以上,相当于全球已探明煤炭储量的一半;铁矿更是世界级的,有一片铁矿带绵延上千公里,矿石品位还特别高,挖出来就能用。

更值钱的是石油和天然气,科学家推测,南极大陆架的石油储量可能占全球未开发石油的 20%,天然气也少不了,这可是未来能源的 "大仓库"。

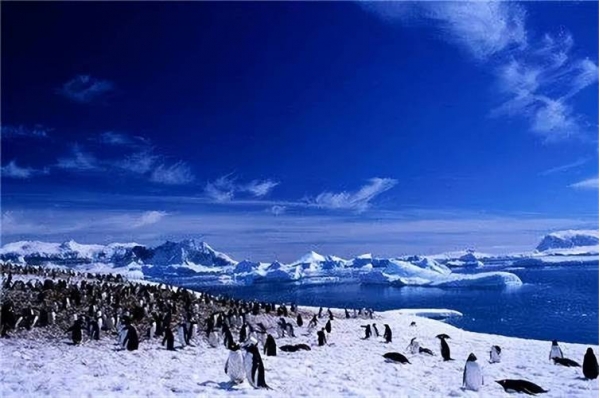

不仅如此,南极周围的海域,藏着一种不起眼却超值钱的生物 -- 磷虾。

这种小生物一群能有几亿只,总储量估计有 10 亿吨,每年能捕捞 1-5 亿吨,比全世界一年捕捞的鱼类总量还多。

而且磷虾营养丰富,能当饲料、做食品,甚至能提炼保健品。除此之外,还有企鹅、海豹、鲸鱼等独特生物,光是生态研究价值就难以估量。

如此丰富的资源,自然让各国红了眼,早在上世纪初,南极的主权争夺就已经打得不可开交。

南极主权演变

最早盯上南极的是英国、阿根廷、澳大利亚、新西兰、法国和挪威。

这些国家凭着 "先到先得" 的想法,用 "扇形原则" 划地盘 -- 以南极点为中心,把自己国家的海岸线往南极延伸,像切蛋糕一样分南极。

可问题是,这些 "扇形地盘" 互相重叠,比如英国和阿根廷都宣称拥有南极半岛,吵得不可开交,甚至差点动手,最后谁也没说服谁。

二战后,美国和苏联崛起,这两个大国根本不承认之前六国划的地盘,理由很简单:"我们也在南极搞过探险,凭什么没我们的份?"

美国提出 "南极应由各国共同管理",苏联更直接,说 "谁先开发谁受益",这下原本的六国争端,变成了更多国家的混战,南极治理彻底陷入僵局,再这么闹下去,说不定会引发更大冲突。

直到1959 年,12 个国家包括美国、苏联、日本坐下来谈判,终于签了《南极条约》。

条约里说,南极的主权问题先 "冻结",谁也不能再宣称拥有主权;同时禁止在南极搞军事活动,只能用来搞科学研究。

1961 年条约生效后,南极正式成了 "无主之地"。

可令人没想到的是,条约虽然停了 "抢地盘",却让南极变成了科技强国的 "竞技场"。

日本的南极布局

日本早在 1910 年就盯上了南极。

当时一个叫白濑矗的日本人,带着探险队坐着船,冒着零下几十度的严寒和冰山撞击的危险,硬是在南极冰原上搭起了临时帐篷。

他们测气温、画地图、收集冰样,虽然最后因为补给不够被迫撤离,却给日本带回了第一手南极数据,这可不是单纯的探险,而是为后来的布局攒 "资本"。

1957 年,日本抓住《南极条约》签订前的关键期,火速在南极建成了第一个科考站,昭和站。

这个站点选得特别好,位于南极大陆边缘,交通相对方便,还能监测气候、研究生物。等到 1961 年条约生效,日本已经凭着昭和站,成了南极科研的 "玩家" 之一,比很多国家都快了一步。

后来又陆续建了富士圆顶站、瑞穗站,站点越建越多,覆盖的研究领域也越来越广。

从建站开始,日本在南极的科研投入就没断过。

每年至少砸几十亿日元,派几十名科研人员去南极,重点研究两件事:一是冰芯,通过钻取几千米深的冰芯,分析地球气候历史,可顺带也能探知地下的地质结构,看看哪里有矿。

二是海洋生物,尤其是磷虾,他们早就把磷虾的习性、分布摸得清清楚楚,为后来的捕捞做准备。

日本可没光搞研究,早就开始 "动手" 了。南极磷虾是他们的重点目标,每年捕捞量能达到几万吨,占全球磷虾捕捞量的很大一部分。

他们还研发了专门的捕捞船和加工技术,把磷虾做成饲料、保健品,甚至端上餐桌。

除此之外,日本还在研究冰下湖的开发技术,那些冰封了几百万年的湖水里,可能藏着独特的微生物资源,这都是未来的 "潜力股"。

日本之所以这么拼,根本原因是 "缺资源"。

它本土矿产少、耕地少,大部分资源都要靠进口,一旦国际供应出问题,国内就会受影响。

而南极的矿产、生物资源,正好能弥补这个短板 -- 现在虽然不能大规模开发,但先占住位置、摸清情况,等未来条约有变化,就能第一时间受益。

同时,在南极搞科研,还能提升国际地位,让日本在极地事务中更有话语权。

在日本紧锣密鼓布局的同时,中国也没有缺席,虽然起步晚,但一步一个脚印,在南极站稳了脚跟。

中国的南极行动

中国接触南极不算早,1983 年才加入《南极条约》,但很快就争取到了 "协商国" 地位。这意味着中国能参与南极规则的制定,而不是被动接受。

1985 年,中国在南极建成了第一个科考站 -- 长城站,虽然条件简陋,但这标志着中国正式进入南极,从 "看客" 变成了 "玩家"。

从长城站开始,中国的南极科考一步一个台阶:1989 年建中山站,能开展极光、冰川研究;2009 年建昆仑站,站在南极冰盖之巅,能探测深空;2014 年建泰山站,成了昆仑站的 "补给站";2023 年建秦岭站,专注于冰下生态研究。

如今中国已有 5 座科考站,2024 年还实现了 "三站同时越冬",就算南极最冷、最黑的冬天,也有中国科研人员在坚守,保证研究不间断。

同年,中国还首次在罗斯海开展秋季科考,研究边缘海暗生态系统,这在全球都是第一次,科研实力已经稳居世界前列,仅次于俄罗斯。

中国和其他国家不一样,在南极不只盯着资源,更重视生态保护。

比如中国提出建立 "南极生态保护区网络",把南极的重要生态区域保护起来,这个提议得到了很多国家的支持。

同时,中国还和巴西、阿根廷等发展中国家合作,帮他们建科考设施、培训科研人员,推动 "包容治理"-- 不是自己独大,而是拉着更多国家一起参与,在南极事务中形成了一股平衡力量。

中国的稳步推进,让南极不再是少数国家的 "游乐场",但这片冰雪大陆的未来,依然充满变数。