说起高铁,大家对它的印象都是又快又方便。

曾经,高铁是人们出行的不二之选,它以高速、便捷的特点,迅速赢得了旅客的青睐,成为连接城市、推动经济发展的重要引擎。

然而,近年来,一种微妙的变化正在悄然发生。越来越多的旅客开始对高铁望而却步,转而投向其他交通方式的怀抱。

难道高铁是否真的"变味"了?

高铁依然拥有一些不可替代的优势,相比于飞机,高铁的二等座空间更加宽敞,乘坐体验也更加舒适。

高铁的速度也比普快和动车快得多,可以节省大量的旅行时间。

但在价格上,高铁狠狠的"败"了。

曾经,高铁的定价策略是高于普快和动车,低于飞机,这种"中庸之道"使其在价格和速度之间找到了一个平衡点,吸引了大量旅客。

然而,近年来,高铁票价经过多次调整,一些热门线路的价格甚至已经超过了机票。

以武汉至广州南为例,2024年6月15日后,最便宜的二等座票价高达463.5元,而同日武汉至广州的机票价格却不到300元。

这种价格倒挂现象,让旅客不禁要问:

既然高铁票价比机票还贵,为什么不选择速度更快的飞机呢?

价格的"失守"不仅体现在与飞机的竞争上,也体现在与其他地面交通工具的比较中。

对于那些预算有限的旅客,尤其是学生和农民工群体,高铁的票价已经超出他们的预算了。

与其花费数倍于普快的价钱乘坐高铁,他们更愿意选择耗时更长但价格更亲民的普快列车。

特别是对于长途旅行,普快卧铺不仅可以提供一个舒适的休息环境,还能节省一晚的住宿费用。

高铁的便利性也备受诟病。一些高铁站建在远离市区的地方,旅客到达目的地后还需要转乘其他交通工具,增加了出行的时间和成本。

相比之下,一些火车站位于市中心,旅客可以更方便地到达目的地。

高铁的舒适度虽然比飞机高,但仍然不如自驾游,而且沿途的风景也远不如普快列车那样丰富多彩。

面对高铁运营成本与旅客价格承受能力之间的矛盾,票价调整机制的探索显得尤为重要。

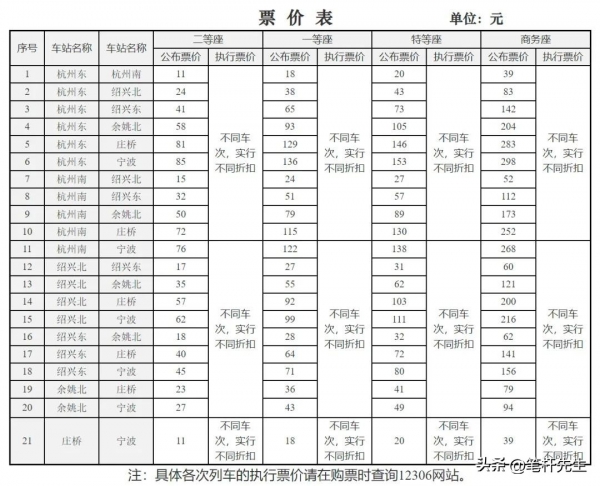

2024年5月4日热搜

一个普遍的误解是,高铁票价一直在上涨。

事实上,高铁票价并非一味上涨,而是根据市场需求进行浮动调整,类似于机票的动态定价机制。

这种浮动定价策略的核心在于淡旺季的区分。

当时涨价的4条高铁

在客流高峰期,票价会上浮,以平衡供需关系,缓解运输压力,并增加收入弥补运营成本;而在客流低谷期,票价则会下调,甚至低至5.5折,以吸引更多旅客,提高上座率。

以京沪高铁为例,虽然被称为"打工人专列",其客流量相对稳定,但其他线路的客流量波动较大,淡旺季差异明显。

旺季时,高铁车票一票难求,而淡季时,车厢内却空荡荡的。

无论乘客多少,高铁的运营成本都相对固定,甚至在乘客较少时,由于车内餐饮等辅助业务收入减少,运营压力反而更大。

因此,浮动票价机制的引入,有助于平衡淡旺季客流,最大程度地优化资源配置,并保障高铁的可持续运营。

这种市场化的定价机制,虽然在一定程度上增加了旅客的购票成本,但也更符合市场规律,有助于提高高铁的运营效率。

然而,高铁作为一种重要的公共交通工具,其票价调整不能仅仅以盈利为导向,还需要兼顾社会效益。

过高的票价可能会将一部分旅客拒之门外,不利于高铁普惠大众的目标实现。

因此,在制定票价调整方案时,需要充分考虑不同旅客群体的承受能力,并制定相应的优惠政策,例如学生票、老年票等,以保障低收入群体的出行权益。

在这个交通方式日益多元化的时代,旅客拥有了更多选择。

高铁、飞机、普快、动车、高速大巴、自驾游等各种交通工具各有优劣,旅客可以根据自身需求,综合考虑价格、速度、舒适度、便利性和安全性等因素,选择最合适的出行方式。

毕竟在这世上,没有最好的交通工具,只有最适合的交通工具。