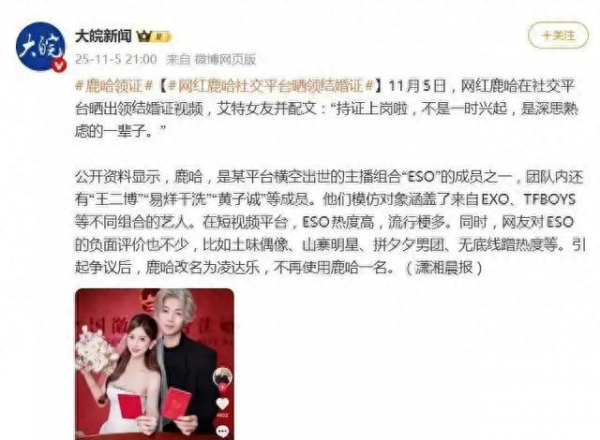

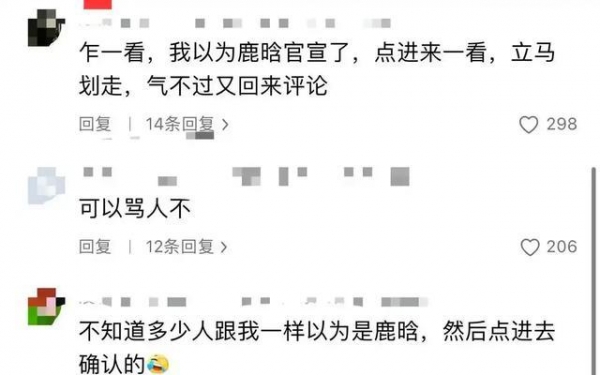

"鹿哈领证"这四个字,昨天还在热搜上蹦迪,今天已经像被按进冷水桶--播放量从百万砍到不足十万,品牌连夜撤掉海报,鹿晗工作室一句"坚决反对蹭热度"把话钉在墙上。

流量盛宴散场,只剩当事人对着限流账号发呆:原来婚姻也能被当成一次性筷子,用完就折。

先别急着笑他。

把镜头拉远,类似剧情每月都在短视频平台循环:模仿明星、硬蹭热点、数据暴涨、翻车限流、账号沉寂。

鹿哈只是最新一个被聚光灯照到的倒霉蛋,而台下还排着长队,等着复制这条"蹭流-变现-翻车"的流水线。

想真正看明白这场闹剧,得先拆三根骨头:平台算法、模仿者困境、品牌避险逻辑。

拆完你会发现,倒霉蛋背后是一套被数据逼疯的生态系统。

第一根骨头:算法喂出来的"速成幻觉"

短视频平台的推荐逻辑像一台老虎机,三连击就能掉币。

模仿明星是最便宜的"拉杆"动作--脸熟、歌熟、梗熟,用户手指比脑子快,0.3秒就完成点赞。

鹿哈们看到的不是鹿晗,而是"鹿晗"这两个汉字背后自带的千万级搜索流量池。

平台也乐于放行,毕竟停留时长就是广告库存。

双方一拍即合,速成幻觉诞生:原来不用练唱功、不用搞创作,只要名字像、穿搭像、BGM像,就能把别人的二十年努力兑换成自己的带货佣金。

于是"模仿赛道"瞬间塞车,观众开始审美疲劳,算法立刻调头:限流,下一个。

流量来得像电梯,去得像跳楼,落差让模仿者更疯狂地抱紧明星大腿,循环至此完成。

第二根骨头:模仿者"断奶"难,转型无门

MCN内部把靠脸蹭星的账号叫"奶嘴型IP",吸一口流量就饱,但永远长不大。

鹿哈去年曾宣布"做回李达源",想撕掉标签,结果三场直播GMV不到十万,评论区全是"还是鹿晗那味儿带劲"。

数据教他做人,于是领证这天他乖乖把"鹿哈"艺名重新戴上,连结婚誓词都配《我们的明天》--流量奶嘴塞回嘴里,口碑却彻底崩裂。

行业老话:模仿者最难的不是改名,而是在观众心里重建"你是谁"。

没有作品、没有人设、没有差异化技能,只剩"像谁",那就永远被原主的公关声明牵着鼻子走。

鹿晗一句"反对蹭热度",品牌方秒懂:继续合作等于给正主添堵,于是海报撤、客服拉黑、违约金到账,鹿哈瞬间从"性价比达人"变成"风险资产"。

模仿经济最残酷的一点:你能蹭到的热度,也能被别人瞬间关掉。

第三根骨头:品牌"避险"公式,比你想的冷血

外行以为品牌找网红只看粉丝量,内行看的是"风险溢价"。

公式很简单:ROI-风险系数>1.5才投。

鹿哈这次同时踩中两条高压线:一是"艺人关联风险",二是"社会舆情负面"。

美妆品牌最怕"low感"传染,一旦网友把"碰瓷"与"廉价"划等号,品牌花三年堆起来的调性就会一夜翻车。

于是公关部连夜拉闸,宁愿赔违约金也要切割。

更隐秘的是平台侧的风控同步:品牌撤单+用户举报=限流触发器,算法直接降权,连申诉入口都给你藏起来。

三记闷棍下来,账号商业价值归零,这就是"避险链"--品牌、平台、明星工作室三方利益一致时,模仿者会被瞬间挤成夹心饼干。

看懂这三根骨头,就能预判下一步:

1.鹿哈大概率会发道歉视频,把锅甩给"团队策划",再捐一笔善款买热搜,试图用"知错能改"换复活币;

2.若继续硬刚"鹿哈"艺名,鹿晗方可以依据《反不正当竞争法》第六条起诉"擅自使用他人有一定影响的姓名",索赔金额参考近期"四川乔丹体育"案,百万起步;

3.平台将借机推出"明星姓名保护名单",模仿型账号注册时触发关键词直接驳回,行业迎来新一轮"改名潮"。

故事写到这儿,普通人能带走什么干货?

三点,记在小本子上:

第一,流量不是资产,是贷款。

算法给的曝光随时收走,能留在手里的只有真实技能与作品;

第二,别把自己做成别人的影子。

姓名、人设、内容都依附在别人IP上,就等于把开关交到别人手里;

第三,品牌合作看的是"风险收益比",不是"粉丝多就能赚钱"。

口碑一旦贴上"low""碰瓷"标签,商业世界对你就是一键拉黑。

鹿哈领证那天,或许真想把喜事分享成流量,结果把婚姻变成一次性耗材。

屏幕滑到这儿,你不妨想想:如果明天平台算法变了、热点换了、模仿对象塌房了,你还能剩下什么属于自己的筹码?

答案不复杂--能写、能唱、能教、能修、能设计、能编程……任何一项"离开谁都能转"的真本事,才是对抗流量老虎机的唯一筹码。

别让观众只记得你像谁,而要让他们离不开你。

毕竟,结婚证可以领一次,信用破产了,一辈子都难复婚。