【文/观察者网专栏作者 花舞影】

中国和秘鲁共建的"一带一路"重点合作项目--由中远海运承建的钱凯巨型港口自2024年11月14日正式开港至今,已经一周年了。待它完全建成后,将拥有10个码头,预计年吞吐量150万标箱,成为拉美新的海运枢纽和太平洋门户。

随着特朗普二次上台,威胁对中国收取船费、威胁夺取巴拿马运河、威胁颠覆加勒比左翼政权、用关税和包裹邮寄政策扰乱全球,拜登时代已陷入危机的拉美和世界局势进一步恶化,国际贸易秩序动荡不定,物流风险不断上升。在这样的环境下,钱凯港的运作,不仅为我国与南美的物流提供了新选项、提升了时间效率,而且有效分散了此前航线过度依赖中美洲美国仆从国带来的各种政治风险。

钱凯拥有悠久的古代文明史和光荣的近代革命传统,它的命运是这个变局时代里广大"全球南方"命运的缩影。一年时间里,港口已经给当地带来了巨大的发展机遇;昨天的风雨已化作诗篇,前方的航道上朝霞满天。

在秘鲁考古中证明某地区曾受印加政府治理的标志性文物--印加双耳瓶Urpu 作者供图

而定居钱凯历史较早的一批原住民,曾在大约相当于我国唐至明前期的时间里,发展并湮没了一种独特而繁荣的文化。他们的自称我们今天已不知晓,但因最早出土于今天的钱凯地界,我们称其为"钱凯文化"。在钱凯巨港开发前,极少数听说过"钱凯"二字的中国人,几乎都是在了解钱凯文化时顺带得知的。

在秘鲁各种古文明中,钱凯文化的陶器具有鲜明的识别特征。它们尺寸较大,风格夸张极简,经典时期只有朴素的"白加黑"(negro sobre blanco)一种配色,即在未抛光的白色基底上仅用黑色涂成色块或简单纹理图案:

图为利马Larco博物馆收藏的钱凯文化水罐,一名精英猎人准备献祭一只他负在背上的小鹿。

钱凯文化是秘鲁第一个具备大规模生产陶瓷和金银制品能力的土著文化。作为一个并未表现出领土扩张特质的地域性土著文化,钱凯小型陶器的出土数量惊人,其标志性的黏土小雕像--"cuchimilco"迄今发现已数以万计。这一方面是由于模具的广泛运用,另一方面,这些小陶像的流动,呈现出了高度依赖商业化的流散模式,以至于今天我们一般认为,钱凯文化的经济不仅有农业和海洋渔业部门,而且是商业贸易为基础的。

事实上,钱凯最初成为"远洋港口"的时代可能比我们已知的历史都要早。当年钱凯省和今天钱凯市的徽章上有一白一黑两只土狗,这是钱凯文化纺织品中一种常见的装饰图案:印加兰花犬(Peruvian Inca Orchid),又称秘鲁裸犬(Perro Calato,下图上)。奇怪的是,在今墨西哥西部海岸的科利马州等地存在一种土狗--墨西哥裸犬(Xoloitzcuintli,下图下);这两种狗不仅外观几乎是一个模子里倒出来的,而且都有爱好运动、敏锐警觉的性格和极高的可感体温,以至于土著贵族们把它们揣在怀里当暖宝宝。

古墨西哥文明培养了包括今吉娃娃的原型在内多种土著犬,而且有吃狗肉的习俗。而古代安第斯文明不太重视养狗,除秘鲁裸犬外,目前已确认驯化的土著犬仅一种(仅有印加时代木乃伊存世),裸犬实际是秘鲁唯一有血脉的"国狗"。而这种狗偏偏很难养活,古墨西哥的裸犬就需要盖着毯子睡觉,而秘鲁裸犬传说中是印加帝国的皇室御宠,因为在位于寒冷高地的首都库斯科,它们很快就会冻死,只有终年温暖的皇宫才可能养活它们。

为什么相距数千公里的墨西哥西海岸一隅和秘鲁西海岸一隅,分别存在两种如此酷似且孤立的罕见犬种?两地的出土文物显示,这并非征服时代的西班牙殖民者无意中造成的,这两种犬至少一千年前就成了各自地域土著文明的陶器艺术模特儿。这至今是一个未解之谜,但最合乎逻辑的推论,只能是土著的早期海上贸易。

秘鲁裸犬(左上)、钱凯文化中的秘鲁裸犬(右上)、墨西哥裸犬(左下)、中美洲科马拉文化中的墨西哥裸犬(右下)

与此同时,金银铜冶炼工艺在前哥伦布南美并不罕见,北至今哥伦比亚的奇布查文化,南至今智利中部、操各种马普切语言的前印加/印加原住民,都具备不同程度的金铜合金开采或冶炼知识;但在中美洲,"金属加工能力"却似乎以今墨西哥西海岸米却肯州为原点向外扩散,其中技术要求最高的青铜冶炼,只有米却肯的普雷佩查文明一家初步掌握。这些现象难免给人一种推测:墨西哥西海岸与秘鲁西海岸的土著社会之间,可能建立过相当可靠的航海联系和远洋贸易。

在古代,商品与技术的流动尤其远距离贸易,通常并不依赖备有史官的国家政权,反而往往游离于官府监管和知识阶层主流集体的视野之外,因此既缺乏正史记载,又缺乏进入民族文化的集体记忆。(例如,粤港澳以外有多少人知道,人类历史上最成功的女海盗是一个中国人--郑一嫂?)然而,商贸活动在地图上自行伸展触角的能力是极其惊人的。

以上海为例,虽然我们民族记忆中的"上海历史"通常从松江府开始,但上海作为"青龙镇"的自然聚落前身可追溯到三国时期、有政权组织的历史可上溯至盛唐,距今已有近1300年的外贸史。由于吴淞江改道造成的地方行政建制撤销迁移,这段漫长岁月的大部分几乎不复见于地方志史册,却实打实地沉睡于青浦考古发掘时每天能装满一卡车的满柜满屋的瓷片中。

2021年,在第三届中国考古学大会上,上海青浦崧泽遗址入选"百年百大考古发现"。

类似地,虽然古代钱凯文化贸易的技术细节多不可考,但从出土文物看,他们发展了高度发达、覆盖从安第斯山脉到内陆低地的贸易活动,仅纺纱原料就至少包括了低地农区的棉花、高地牧区的羊驼毛、高原湖区的剑麻,甚至极难收集的亚马孙雨林鸟类羽毛纤维等,远远超出他们自身人口历史上所及的范围。

从更大的视角上看,西班牙人到来之前的美洲世界,不同文明-文化之间虽然互相在政治上缺乏认识,但已经自发开展了令人震惊的贸易和技术转移活动:以玉米为例,其大约8000年前在今墨西哥被培育出来,西班牙人出现时,它们已经被普及到北起今加拿大安大略省、南至今智利/阿根廷南部巴塔哥尼亚地区的几乎整个美洲农业原住民群体中。

类似的跨文化、跨地理区域商品-原材料流动,几乎可以在所有前哥伦布文化中观察到。

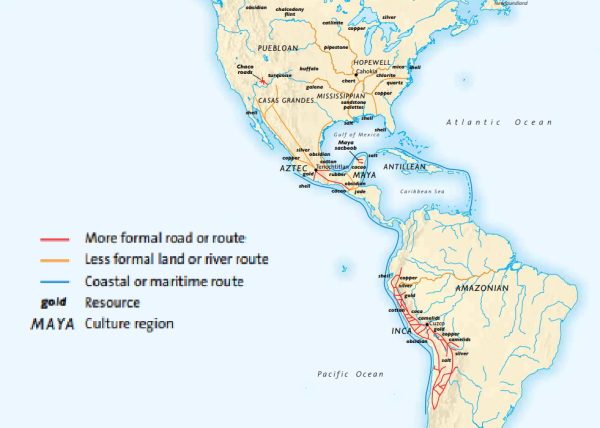

现代复原的前哥伦布南北美洲原住民贸易路线。其中蓝色为推测的航海贸易路线

昌卡人的英雄湾,日本人的道士塔

我是苦难/我是迷茫/我是你世世代代/等候的神迹啊/是十二道无玷圣母头上/五百年来未曾点亮的星光/--钱凯啊!

经济的"全'西半球'化"曾有效改善了美洲人民的生活,但这种互利共赢未能稳定持续下去。美洲原住民族群在形成初步的国家、酋邦文明后,在宗教世界观上大搞二元对立,为本位利益内斗不止,阻绝商路、截杀商队、破坏人文交流与技术传播,致使西半球的文明上限停滞不前--例如,虽然他们早已涉足的阿塔卡玛沙漠中存在大量优质陨铁样本,却迟迟未能发现铁是一种不同于锡、铅的新金属,进而认识到钢铁的战略意义。

从特拉斯卡拉到钦春钱、从蒂瓦纳库到昌昌,霸权内耗严重推迟了美洲政治经济命运共同体的出现。1492年,当西班牙人带着钢铁武装和热兵器从天而降时,整个美洲都没有准备好对抗这些"海外来客"的能力。最终,美洲原生文明全被摧毁,曾不共戴天的所有部族、文明原住民,都遭受浩劫十室九空,幸存的后代成了故土家园的流浪者和边缘人。

油画:皮萨罗俘虏印加皇帝阿塔瓦尔帕

1562年12月,阿内多领主、秘鲁总督迭戈·洛佩斯·德祖尼加决定新建一座大学城,把1551年建立的圣马科斯大学搬过去,让学生远离利马上流社会的喧嚣。新城选在钱凯谷地一个当时称为"瓦科斯"(Los Huacos,显然源于印加风俗中供奉的小圣物Huaca)的地方,以自己的封号命名为"阿内多镇",现代钱凯的历史由此开始。然而,圣马科斯大学并未真正搬迁,一直留在了利马。

时光飞逝,当人们以"钱凯"之名重提此地时,已快到1780-1781年图帕克·阿玛鲁二世大起义的时代了。

印第安人大起义以失败告终,但秘鲁和西语美洲脱离西班牙独立解放,已成为人心所向、不可阻挡的历史潮流。1820年8月,圣马丁将军率军从智利出发,经一个月航行后在利马以南的皮斯科登陆,10月29日到达利马西郊卡亚俄港,30日占领重要浅水港--安孔,随后继续向北追击保皇军,11月初到达钱凯码头。钱凯人民爆发出强烈的革命热忱,热情支持了远征军的后勤作战。为感谢他们,1821年圣马丁颁布法令成立钱凯省;1828年秘鲁政府授予钱凯"最忠诚的城镇"荣誉称号,至今还有一种以"钱凯"命名的勋章。

1879年,智利与玻利维亚(当时拥有秘鲁-智利间的海岸线)为争夺世界干极--阿塔卡玛沙漠北部太平洋海岸区域的含氮鸟粪开采利益,爆发了著名的"硝石战争"。这是一场南美迷你版的美墨战争,资本主义高速发展的智利国富兵强,将政治腐朽不堪、经济停留在种植园时代的玻利维亚打得割地求饶,连带与其结盟的秘鲁也被一顿暴打,智利海军直接压进秘鲁各海港内封锁炮击,如入无人之境。1880年9月13日,钱凯人用一艘游艇装满炸药,奇袭了智利炮舰"科瓦东加圣母"号,将其送入南纬11°34'23"、西经77°16'56"的海底。这一战果极大振奋了人心,成为秘鲁在这场败仗中少有的扬眉吐气时刻。

因硝石战争战败被割让给智利的阿塔卡玛沙漠北部 作者供图

就像昌卡大捷后印加人传说"帕查库特克把石头变成了大军"一样,此战后钱凯人传说,是七苦圣母(La Dolorosa)用浓雾覆盖海岸,遮蔽了智利炮兵的眼睛。

钱凯人世代尽忠新生的秘鲁共和国,秘鲁却限于国力,在某些方面亏欠了钱凯这个名字。

二十世纪初的秘鲁,在考古学上颇似同时期的中国--马丘比丘刚被发现,维尔卡班巴等其他高地遗迹的宁静还被群山保护着。但海岸遗迹就没这么幸运了:灯红酒绿的利马很像旧上海,而利马南北的上百里海岸线,早年大多是沙漠和荒滩,墓葬、殉葬坑和古城隐没在黄沙下,宛如若羌和敦煌。

想象一个平行世界的民国上海,红山遗址在金山卫,仰韶遗址在外高桥,马王堆在吴淞口,高昌古城在南汇嘴,莫高窟的千佛洞就矗立在碧海金沙!

在19世纪末到20世纪以利马为中心向外辐射的圈地热潮中,今天被识别为奇穆、利马、查文等各种文化的遗迹纷纷被民间发现;与此同时到来的,是将欧、亚、非、北美全部卷入其中的空前乱世--第一次世界大战、大萧条和第二次世界大战。在这个动荡而失业的时代,钱凯河两岸迎来了一场盗掘前哥伦布时代文物遗产的盛宴;沙漠中、悬崖上,到处是指挥本土劳工挖坟掘墓的"印第安纳琼斯"。

秘鲁人把他们叫做"挖陶佬"(huaquero),词源显然和上文"瓦科斯"一样,源于南美西语对土著文明小陶器的统称。在这些人手中,遗迹像油田一样喷涌,古安第斯的文化瑰宝像石油般喷薄而出。

"我就是那个老挖陶佬,刚狩猎了许多文物。我拿了上面的文物,我拿了下面的文物……"

这在20世纪的秘鲁居然是正经乐队发布的流行音乐。

19世纪的上海,英国人赫德把守着海关;20世纪的钱凯,德国人乌勒执掌着国家历史博物馆考古部。当然了,作为识别出奇穆、莫切和利马文化的"秘鲁考古之父",乌勒一直没有注意到,在距首都利马咫尺之遥的钱凯地区,有一个与上述全不相同的古文化。这也不奇怪,利马周边除发现极晚的小北文明外几乎都是陶器文化,陶器是考古类型学划分型式的主要标识;然而拜挖陶佬们所赐,它们长上翅膀飞出了原有的墓葬遗迹,在走私贩子、猎奇富豪、拍卖行和异国他乡的博物馆中褪去颜色、剥落涂层,与不同地层的东西胡乱堆积在一起。由于缺乏发掘记录等原因,大量秘鲁文物至今无法确认归属和用途。

钱凯文化最终是秘鲁本土第一位说克丘亚语的考古学家--胡利奥·塞萨尔·德约,怀着对祖国的忠诚,在长期艰苦细致的工作中分辨出来的。这时已是1940年代,挖陶佬们随手丢弃在荒原上的黏土小雕像,已足够让一个外国垃圾佬捡成"钱凯仙人"了。

经典钱凯陶器(左)和天野认为与之相似的日本织布烧(右)

天野芳太郎,1892年生于望乡时代的日本,1928年前往委内瑞拉讨生活,二战中被逐回日本,1951年再次到南美,在秘鲁成立了一家渔业公司。据他私人博物馆的说法,由于在海岸走动时发现"沿海沙漠中到处是被盗墓者破坏的古代秘鲁文明墓地",天野决心保护它们,于是大量购买这些文物收藏,自己也参与发掘。

天野的妻子美代子回忆说:"有一次,天野在博物馆发现某个陶罐的出土地在钱凯,所以他想自己去一趟那里。他想要那个陶罐……真的很朴素,它不像纳斯卡和莫切的陶罐那样闪闪发光、美丽无比,它是日本风格的简约,具有令人惊叹的高贵之处。"

由于认定钱凯文化"具有日本的审美意识",天野开始专挖这一类遗迹,很快以非专业身份一跃成为秘鲁钱凯文化最知名的发掘者、已知钱凯文化纺织品的最大藏家;到后来,秘鲁官方研究钱凯文化的人都需要和他的博物馆合作,他一个人的收藏支撑东京大学开设了一整个"安第斯文明考古学"专业。

天野非专业的发掘显然对钱凯文化造成了巨大的破坏。问题是,考虑到当时秘鲁的实际国情,今人实在很难再去批评这个人。

秘鲁当时的实际国情是什么呢?

用中国人的话来说,是"贫贱夫妻百事哀":在高度剥削性的门罗主义美洲秩序下,中央财政没有钱,地方财政没有钱,文博考古系统没有预算,海关边防系统没有可靠管控边境的技术能力和廉洁纪律。结果是,在新中国能判处死刑的罪行,反而因"不够坏"成了功绩:当时的秘鲁政府向天野颁发了勋章,感谢他挖坟后仍将文物放在秘鲁展览,没有像宾厄姆之流将马丘比丘46322件文物一扫而光,只留下一座石头空城。

秘鲁是当今美洲少数"有历史"的国家之一。美国人没有资格声称自己是卡霍基亚土墩建造者的后代,但秘鲁每个地方的人都可以自豪地宣布,灿烂辉煌的印加/奇穆/莫切/利马/查文/钱凯文化的创造者,就是自己的祖宗。

然而,如果经济不发展、国家不富强,世世代代陷在债务陷阱和帝国主义剥削关系的循环里;不要说改善人民的生活了,连祖宗传下来的东西,都守不住啊。

西北潮兴东南岸,那年你到咱家来

我是你自主的青芽/刚从霸权的石板下萌发;/我是你黑帮旧址上新开的学校/是你皲皱脸上笑靥的红霞/

我是新建成的湛蓝的龙门吊/是印着"库斯科"(COSCO)的、鲜红的集装箱/将要远航/--钱凯啊!

近代以来,中华民族受了很多屈辱,一些流落西半球讨生活的华人知识分子偶然出头后,为寻求身份自信炮制了许多伪史:"殷商东渡"、"玛雅汉字"、"扶桑墨西哥"、"郑和发现美洲"……这些本质上是他们自己思维殖民者化、却在西方的种族歧视环境中"求白皮而不得"后,反躬乞灵"如果殖民我们美国的不是白人、而是我自己的亚裔祖先该多好"的精神胜利法。美国特务机构发现这些"理论"后,意识到其破坏中国社会主义教育公信力、培养"公民社会""独立声音"的巨大潜力,于是利用自己豢养的文科骗子、邪教团伙助其传播,使这些在改革开放后大规模倒灌入我国境内。

问题是,假的就是假的。几个海外入籍高华精英对"我们原来有更早更高级美洲殖民"脱离考古实证的臆想,只是对欧美真实殖民罪行的拙劣模仿和精神洗白;"人民、只有人民,才是创造历史的动力",只有中国共产党对外交政策的正确领导、只有以央国企出海职工为代表的中国工人阶级脚踏实地努力苦干,才真正在太平洋的另一边,谱写出了中国与中南美人民和平发展、互利共赢的崭新历史。

钱凯所在的利马周边已是秘鲁海运最发达、经济正规化程度最高的地区,但因长期缺乏投资,以中国人的眼光来看,其基础设施仍然相当差:

军民混杂、建筑陈旧且乱七八糟的利马国际机场,很不幸地成了笔者对秘鲁的第一印象

在钱凯建设一座大型新港,是一个至迟在2007年就由秘鲁人自己提出的构想,不仅远早于"一带一路"提出,而且远早于中秘铜矿贸易发展到现在的水平;但钱凯港的对接目标选定在中国,却是因中国的发展繁荣辐射到全球,自然形成的大势。

钱凯港建设寻求外资,是民主选举的秘鲁政府作出、并跨越党派之争历届延续的主权决定,与19世纪西方列强依靠炮舰和不平等条约强行霸占上海土地的行径形成了鲜明对比。中国人民帮助秘鲁克服了各种困难、经历了许多风波后,在一年前的今天,成功将这座巨港运作了起来;这是全球南方的胜利,也是西方新殖民主义叙事的失败。

关于钱凯港建成开港的意义,一年来已有很多从地缘政治到航运专业角度的精辟论述,笔者只尝试作一些细节补充,并增加几个较少提及的视角。

首先,为什么新港能将从秘鲁到中国的海上运输时程减少10-15天?

去过任何南美国家的中国人都知道,南美最坑的地方是什么--"不能直达",至少被一个西欧或北美国家卡脖子。

就客运而言,这种情况的形成,有经济利益、民航技术条件限制、我国对植物病害的考虑等多种因素,不过保障中国普通人去南美也不是什么国家核心利益,长期以来将就着就这么过了。然而,对于货运来说,长期以来我国也曾有同样的问题;这就不大理想了。

虽然秘鲁在南美洲西海岸,理论上秘中航线无需经过巴拿马运河。但新钱凯港建成前,秘鲁实际上严重缺乏良港,货运高度集中于利马西侧的卡亚俄;这曾是秘鲁唯一具有国际贸易意义的自动化大港,但其容量早已饱和、与秘鲁内地的陆路交通还被巨大拥堵的利马城区挡住,集装箱处理排队效率甚低,但港口已没有扩建空间了。利马的另一个大港--安孔是著名的浅水港,且缺乏集装箱处理能力,只能处理一些散货(而且也相当迟缓)。与利马一山之隔的小钱凯港(位于今钱凯港以北)虽然早已存在,但似乎是一个驳船港,主要用于接驳卡亚俄港区的危险品货物等,白白浪费了该地绝佳的水文优势。

结果是,中秘贸易中出现了一种奇怪的现象:明明是中国从秘鲁购买的铜和锂,却需要用小船送到洛杉矶、巴尔的摩等美国(或巴拿马等中美洲国家)的大港,重新分装到COSCO的大船上;反过来,COSCO运送的中国新能源汽车等工业品也只能先送到美国或中美洲重新分装,然后再用小船送到南美。

钱凯港的落成,使秘鲁拥有了停泊1.8万标箱级超大型集装箱船(后巴拿马型船)的能力,从而使斜穿整个太平洋从秘鲁到中国的"直达"航程变得可行(有利)。被钱凯港减少的"10-15天时间"就是这样来的。除了使生鲜水果等运输变得可行的"时间就是金钱"意义外,在特朗普二次上台、地缘政治冲突风险大增的当今世界,它剥夺了一项美国对中国-拉美战略物资贸易"卡脖子"的潜在能力,实际上破除了一个大隐患。

其次,新港惠及的不止是秘鲁。

巴西的大量工业产出集中于拥有自由贸易区政策的马瑙斯。由于亚马孙河下游极高的可通行性,该地作为内陆河港具有海港功能,但在现有道路条件下无法直接到达南美大陆的西海岸,钱凯港的开通改变了这一切。

南美大陆由于各种地形割裂和殖民者塑造的不合理的国界,其乌拉圭以北的区域至少可分成三个经济圈子:安第斯西麓(秘鲁、玻利维亚东部、智利)、巴西北部工业区、巴西南部-巴拉圭-玻利维亚东部,各自围绕自己海岸线到西欧北美发达国家的贸易路线做文章。这导致许多奇怪的现象:

巴西最大的工业城市之一马瑙斯几乎没有公路;

商品从秘鲁内陆雨林深处的大城市伊基托斯进入本国首都利马的难度,远大于斜穿南美大陆进入大西洋;

玻利维亚在经济上被撕裂成东西两半,西部和秘鲁、智利玩,东部和巴西、巴拉圭玩,各自依赖不同的渠道出海,结果形成不同的文化圈子。加上该国传统土著历史中同样存在的东西割裂,玻利维亚的国家整合事实上存在很大的问题(这在之前一篇文章里已经提到过)。

随着钱凯成为一个强大的货运新枢纽,南美国家必定要以其为目标、打通自己大陆内部的各种"经脉",在经济分布方向上重新整合。

连接巴西与秘鲁的两洋公路就是一个典型例子。它是卢拉第一个任期的重要政绩之一,但在建成后很长一段时间几乎处于空转状态,利用率并不高。其中一个重要原因在于,巴西需要运到安第斯西麓的大宗产品主要用于对华出口而非秘鲁自己消费,但秘鲁缺乏深水港、对华海运并不明显便利,巴西此类商品通过两洋公路运输时,节省的时间远不及海运绕道巴拿马运河节省的成本。

两洋公路缺乏使用,沿线城镇也难以发展,导致通行成本进一步提高,形成恶性循环;虽然由于气候变化,巴拿马运河的通航条件也在逐渐变差,但这显然不是改善两洋公路声誉的方法!

钱凯港的出现,彻底改变了这种尴尬的局面。2025年前三季度,根据上海海关数据,"钱凯-上海"海运航线共运送进出口货物15.4万吨,贸易额达39.7亿元;推动上海与当地贸易额同比增长56.9%,总值达到134.2亿元。

不仅两洋公路一步盘活,现在巴西人已经开始论证依托钱凯、进一步实现巴西打通"太平洋出海口"历史梦想的两洋铁路了。

两洋铁路的梦想在巴西由来已久,这不仅有利于对亚太地区贸易,而且有助于巴西国土的内部整合;但这种线路并不符合西欧北美国家的利益,无人愿意投资。借着钱凯港开通,巴西人再次看到了希望。

再次,钱凯港深刻改变了钱凯本地的经济社会面貌。

与王道士时代的中国不同,文物盗掘最猖獗时期的秘鲁,并未处在连续动荡或割据的战乱中。之所以钱凯几乎就在首都门口下,秘鲁政府却无力管控盗墓和文物走私,不过是压迫性的历史开局和当代秩序导致的这个国家"系统性缺钱"的许多表现之一。

拉美独立之初,圣马丁的安第斯军主要是智利人,智利、阿根廷和玻利瓦尔的大哥伦比亚三国政府垫付了解放秘鲁过程中的大部分军费。与海地独立时类似,新生的秘鲁共和国被迫既承认自己欠西班牙的外债,又接管西班牙在秘鲁欠的内债;与此同时,拉美革命很大程度上是英国资本的一笔风投,各国革命者开国之初都欠下了一大笔英国高利贷。

结果是,从建国伊始,包括秘鲁在内的许多拉美国家就处于晚清式的财政状态中。1876年沿海文物遭到大规模国际盗掘的前夜,秘鲁公共债务达到财政收入500%,政府已发生违约;前述遗迹盗掘和文物走私最猖獗的三个时期--大萧条期间、一战期间、二战后,正对应秘鲁20世纪上半叶遭遇的三次经济大冲击。

今天我们刻板印象中拉美国家的许多"特色"问题,从文物盗掘出境到贩毒、有组织犯罪、糟糕的治安,本质上是这种负债的开局造成政府能力不足、在不合理的世界秩序中世世代代延续下来"拖"成的。

我是你远方黄肤黑发的姊妹/是曾与你一般全球饱受欺凌的南方/

你用图蒲胸针包裹的心/握住了/我的手掌、我的手腕、我的臂膀/

那就到我的前途命运中/来共享/你的梦想、你的成长、你的富强/

--钱凯啊,/我亲爱的钱凯……

有了经济基础,才会有上层建筑,才有希望统筹解决许多社会问题,破除历史在这片土地上形成的盲区死角。

在1561年为圣马科斯大学搬迁计划建城近500年后,借着巨港的东风,这所美洲最古老的大学终于真正来到了钱凯。2024年6月,圣马科斯大学行政科学学院大楼在钱凯奠基;极具象征意义的是,新学院楼是在一处被政府破获后没收的原毒贩窝点土地上建立的。

今年3月,钱凯校区正式开学,迎来了2025-I和2025-II届的69名新生。他们将修读工商管理、国际工商管理、旅游管理、海事与港口管理等专业学位课程,学成后立即对接到钱凯港衍生的行业需求中。

除去这种政府规划直接联动的例子,经济发展对钱凯和秘鲁整体文化遗产保护能力的长远提升,也是可以预期的。

对秘鲁有所了解的人应当多少知道,由于地区发展不均衡,这个国家的考古甚至文旅事业呈现出明显"西部海岸优于内陆高地"的状态,大量高地遗迹散落于深山中、荒原上,既无旅游开发,也无专人保护,对外国游客任君采撷。甚至在重点保护的马丘比丘,也曾因资金不足允许外资取景拍摄商业广告等,发生过外方机械设备掉落、将拴日石(Intiwatana)砸缺一角的重大事故:

本世纪初,某西方资本家拍摄团队因操作失误,将马丘比丘的印加拴日石砸缺一角。

钱凯虽然在海岸线上,但其原本是一座利马周边不起眼的小城,同样存在类似的问题。事实上,这也并非秘鲁独有,青龙镇(青浦崧泽等)遗址由于后世没落,在历史上也曾长期无人问津,是上海自身的发展给了它重见天日、获得大量保护开发资源,甚至设置国家公园的机会。

"从钱凯,到上海",其实可以解读出远超这句话本意的意思。当今已出土的数万座钱凯文化Cuchimilco小雕像流落得满世界都是的现状可能无法逆转,但至少对还在秘鲁人手上的文化遗产,将来可以保护得更好。