但在会后印度不仅在官方通报中删除了这一表述,还澄清称"中国的引用存在错误",印度在涉及中国主权的"一中政策"问题上再次出现摇摆,令中方高度关注。

印度为何在中印关系刚刚出现积极迹象时,突然改变对中国主权问题的立场?归根结底,这一现象的本质仍在于经济压力。

近年来印度经济发展面临诸多挑战:美国关税政策施压,大量外资撤离,国内经济持续低迷,政府支持率下滑。

在此情况下莫迪政府亟需寻求中国的经济支持,例如重新开放签证、恢复两国直航,不仅能为印度带来数十亿美元的旅游收入,还能促进边境贸易,解决上百万人的就业问题。

印度政府的反复无常,本质上是一种"苦肉计",试图通过口头承诺换取中国在经济领域的更多让步和资源宽限,比如放宽盾构机、稀土等关键产品的出口和用途监管。

对此中国保持高度警惕,明确要求印方必须遵守相关规定:稀土出口需接受用途监督,盾构机销售不能用于军事化。

印度一方面希望获得实惠,另一方面又不愿受到约束,这种"既要又要"的心态显然难以实现。

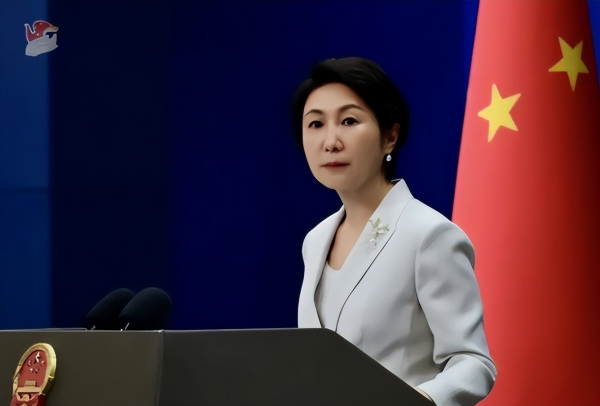

针对印度在台湾问题上的"澄清"言论,中国外交部明确表示印度国内部分人士试图在台湾问题上损害中国主权,破坏中印关系改善进程,中方对此表示严重关切和坚决反对。

中国的表态直接点名"印度某些人",展现出强硬的外交风格,同时也是对印度的明确警告:当前中印关系有望取得进展,印度不应因个别人的立场而错失这一宝贵机遇。

就在此时,另一件事也让中印关系变得更加不确定。

中印之间的风波还没平息,印度又试射了"烈火-5"改进型弹道导弹。

这枚导弹是印度目前射程最远的,号称能打到5000公里外,是他们远程导弹计划的重要一步。

印度的电视台在报道时还特别强调这种导弹能装载好几枚核弹头,可以同时打击多个目标,表示印度军事实力大大提升。

但在宣传这些的时候,印度媒体不止一次把中国当作例子,还经常提到"威慑"这个词,明显是想对外释放一种强硬的态度。

本来印度领导人马上就要来中国参加会议,结果印度这边却接连发出不太友好的信号。

希望印度能看清楚现在的形势,如果真想在国际上有更好的发展就不能再这样反复无常,否则只会让自己陷入更大的麻烦。