她一个人,感染了七种误解。

你见过25岁的姑娘每天风风火火地赶地铁、跑教室、改教案,像个上了发条的小马达。

她的朋友圈干净得像教科书,背景是迪士尼,文案是"愿做孩子王"。但谁能想到,这样一个精神饱满的幼儿园老师,竟然被查出感染了艾滋病?

医生最初也一头雾水--她没乱交、没吸毒、没输血,生活作息也看起来规规矩矩。可一层层剥开生活的糖衣,才发现她早已在不知不觉间踩进了七个看不见的"健康陷阱"。

不是每一次感染都源自"错误的行为",有时候,是错误的认知。

在这个速食信息的时代,健康知识就像街边的快餐,看着熟悉,吃着方便,实际上营养空洞、误导满满。年轻的她,以为自己做得都对,却忽略了那些藏在日常细节里的"坑"。

身体不是讲道理的机器,而是一本会默默记账的日记。

这不是危言耸听的开篇,也不是为了引发恐慌的"标题党",而是一个真实的医学案例。

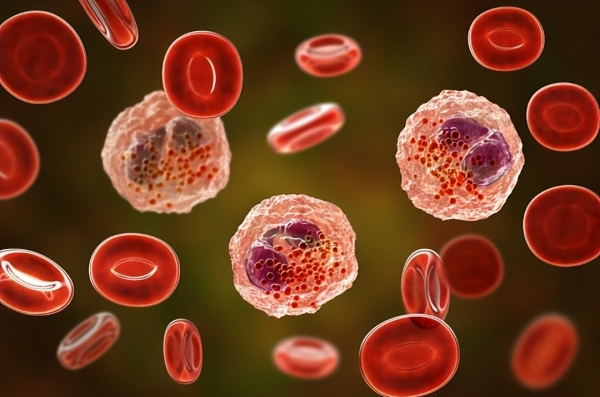

一位深圳的25岁幼儿园教师,在体检中被意外发现感染了艾滋病病毒。她没有高危性行为史,也并未接触过血液制品。医生进一步追踪后,发现她的生活中存在多个健康误区,包括盲目使用针灸美容、共享剃须工具、对防护知识一知半解等。这个案例并不罕见,却极具代表性。

很多时候,不是病毒太狡猾,而是我们太轻信"习以为常"。

她的第一个误区,是对"艾滋病传播方式"的刻板印象。

"我又没乱来,怎么可能感染?"

这是很多人下意识的反应。可问题在于,病毒从来不需要你"乱来",它只需要一个机会。共享刮痧板、拔火罐时的针灸器具、甚至一次无防护的纹眉,只要工具未严格消毒,就有可能成为病毒的"顺风车"。

艾滋病病毒虽然脆弱,但在湿润、血液残留的环境中,依旧能存活一段时间。医学上称之为"间接血液传播",这不是传说,而是确凿记录在案的传播途径。

她的第二个误区,是"健康焦虑中的自我安慰"。

她每天c、泡枸杞,靠早睡早起和跑步"抵御一切"。

这类"养生式自信"其实很普遍。问题是,艾滋病不是靠免疫力就能防住的"敌人"。它不是流感,也不讲究"气血足",它是一种对免疫系统的精准打击,像个拿着地图的狙击手,专挑免疫细胞下手。传统中医讲"正气存内,邪不可干",但若正气未立,邪气已入,再多红枣枸杞也难挡其锋。

她的第三个误区,是"心理防御机制"的过度使用。

心理学上有个词,叫"认知失调"。当一个人信奉某种健康观念很久,就会下意识忽略与之冲突的信息。她一度相信"身体有问题自己能感觉到",这是典型的"内感主义"。

可问题是,艾滋病的早期症状极其不典型,有些人甚至几年都没有明显不适。你以为你没事,病毒却早已潜伏在你体内默默作业。

她的第四个误区,是"朋友圈式健康观"。

她常转发"如何不用避孕套也能安全避孕"、"艾滋病离我们很远"之类文章,甚至在朋友聚会时用同一把剃须刀修眉。信息茧房让她活在了一个"自以为安全"的幻境中。在社交平台混杂的"伪知识"里,很多人获取的是心理安慰,而非真实防护。

她的第五个误区,是"月经期迷信"。

她曾在月经期间做过一次纹身,纹身师告诉她"这个时候血流快,不容易感染"。这听起来仿佛有点医学道理,其实完全颠倒。月经期女性免疫力相对较低,加上皮肤破损,恰是病毒最容易侵入的时机。很多女性对这个时期的身体状态不了解,反而在"变美"的路上放松了警惕。

她的第六个误区,是对"美容行业安全标准"的盲目信任。

她所去的美容院并未取得正规医疗资质,使用的工具并不一次性。一次微针导入后,她曾短暂发热,却因美容师一句"这是排毒反应"而忽略了。当身体在说"我不舒服",而我们却听成"这是正常",风险就已经在悄悄发芽。

第七个误区,是"用社交掩盖孤独"。

她曾在社交软件上认识几个"朋友",有过几次无防护的接触。她说自己不是"滥交",只是"想找人聊聊"。孤独感是一种慢性病,会让人做出违背理智的选择。心理学研究显示,社交孤独与健康风险之间高度相关。当一个人出于情感需求而降低防护标准,问题往往就藏在"只是这一次"的侥幸中。

身体的伤,不总是刀枪留下的,有时候,是忽略和信任造成的。

艾滋病的可怕,不仅在于病毒本身,更在于它像一面镜子,照出了我们的认知漏洞、生活盲区和心理软肋。它不是"别人的问题",而是每一个普通人都可能遇到的挑战。

要避免这种挑战,首先要学会打破"安全感幻觉"。

安全不是感觉来的,是知识和行为共同筑起的防线。

我们需要对"看不见的风险"保持敬畏,比如那些非正规的美容操作,比如共享剃须刀、修眉刀,比如一次轻率的亲密行为,比如"大家都这么做"的盲从。

从内而外建立起"健康的思维体系"。

传统中医讲"调神",意思是不只是调节身体,更是调节意识。现代功能医学也强调"身体-心理-社交-环境"四位一体的健康模式。身体的健康,不是单靠吃补品能实现的,它更需要信息的营养、情绪的疏导、人际的支持和生活的节律。

要善于筛选信息,练就"健康识别力"。

别把养生当娱乐,也别把健康当玄学。真正的健康知识,不是"多喝热水"那么简单,而是知道什么时候要喝,喝多少,什么人不适合喝。健康不是万能的"锦囊",而是一套要不断更新的"操作系统"。

要学会与身体"对话"。

它不会大声警告你,但会用小信号提醒你。比如持续的疲劳、莫名的低烧、淋巴结肿大,很多人都当作"小毛病",可这些正是免疫系统在发送求救信号。别等身体崩溃才想拯救它,别拿"年轻"来当护身符。

艾滋病不是终点,但它是一次深刻的提醒。

提醒我们,健康不是靠意志维持,而是靠认知守护。提醒我们,所谓"普通生活"中,也藏着非比寻常的风险。提醒我们,真正的安全感,从不是"我不会",而是"我知道如何避免"。